3. モノづくりの確立

1971-

(5)新たな生産方式

- 1971年

- 生産現場の改善を進めていた当社は、低成長時代に対応するため、1971年に「トヨタ生産方式」を導入した。当初は苦労したが、その後、当社の特徴に合わせた展開活動を工夫し推進した。

当社の生産現場の改善は「IE(Industrial Engineering)活動」が基本であった。創立直後から、IE手法に基づく標準工数管理活動などで、生産性向上を推進してきた。

その後、ロバート・ボッシュ社が標準時間設定法である「MTM(Methods Time Measurement)」を活用して生産性向上に成果を上げているのに接し、1960年代初めにはこれを取り入れた。当社のMTM手法の正式認定者は200人を超えるまでになり、日本一となった。後のトヨタ生産方式の導入に際しては、彼らがその推進役ともなった。

IEとMTMを融合させた当社の生産性向上活動は、高度成長期には自動化による大量生産とライン内の作業改善を中心に進めてきた。

しかし、1971年のドルショックを契機に、低成長時代へと状況が一変した。新たな環境への対応として、大量生産からムダのないモノづくりへの転換が急務となった。こうして当社は、1971年に「トヨタ生産方式」の導入を決めた。

- 深掘りトヨタ生産方式の特徴

- トヨタ生産方式は、異常が発生したらラインを止めて不良を作らない「自働化」と、必要な時に必要な物を必要なだけ作る「ジャストインタイム」を基本とし、生産ラインのムダを徹底排除する活動であった。

小ロットかつ生産量の変動に対応できる柔軟な生産ラインをベースに、徹底した在庫低減とムダのないモノづくりの追求を行う。また、工場の入口から出口まで通して見たモノの流れの、あるべき姿と現実との差を問題点とし、理想の姿に近づけていく改善活動であった。

- 深掘り当社の高速自動化ラインの特徴

- 部品メーカーである当社は、速く大量に作ることでコストを下げる高速自動化ラインを展開していた。必要な時に必要なモノを必要なだけ作るという生産方式ではなかったため、受注量変動等の環境変化対応のためには、在庫を持つことも必要であった。

「必要な時に必要なモノを必要なだけ作る」というトヨタ生産方式の導入は、当社のモノづくりの根本的な改革を求めるものであった。作業者にはまず意識の改革が必要となった。その手法は「納得のいくまで徹底的にやり切ることを教える」というものであり、飲みこみの早い人でも数カ月を要した。

- 深掘りトヨタ生産方式の展開

- トヨタ生産方式は、トヨタ自動車工業の指導でトヨタグループ各社にも広がり、1977年にグループ25社による「トヨタ生産方式自主研究会」が発足した。同方式の定着には相当の訓練期間を要し、各社によってその進め方も異なるため、今後の展開方法などについて相互に勉強していこうというのが発足の趣旨であった。

同方式のメリットを活かすためには、生産グループ全体の協力も必要であった。並行して1978年、社内に当社独自の自主研究会である「T研」を発足させ、各製造部への導入を推進した。

トヨタ生産方式の展開、浸透、定着には、強くてたくましい生産現場が必要であった。全員参加による総合的なIE改善活動が求められた。

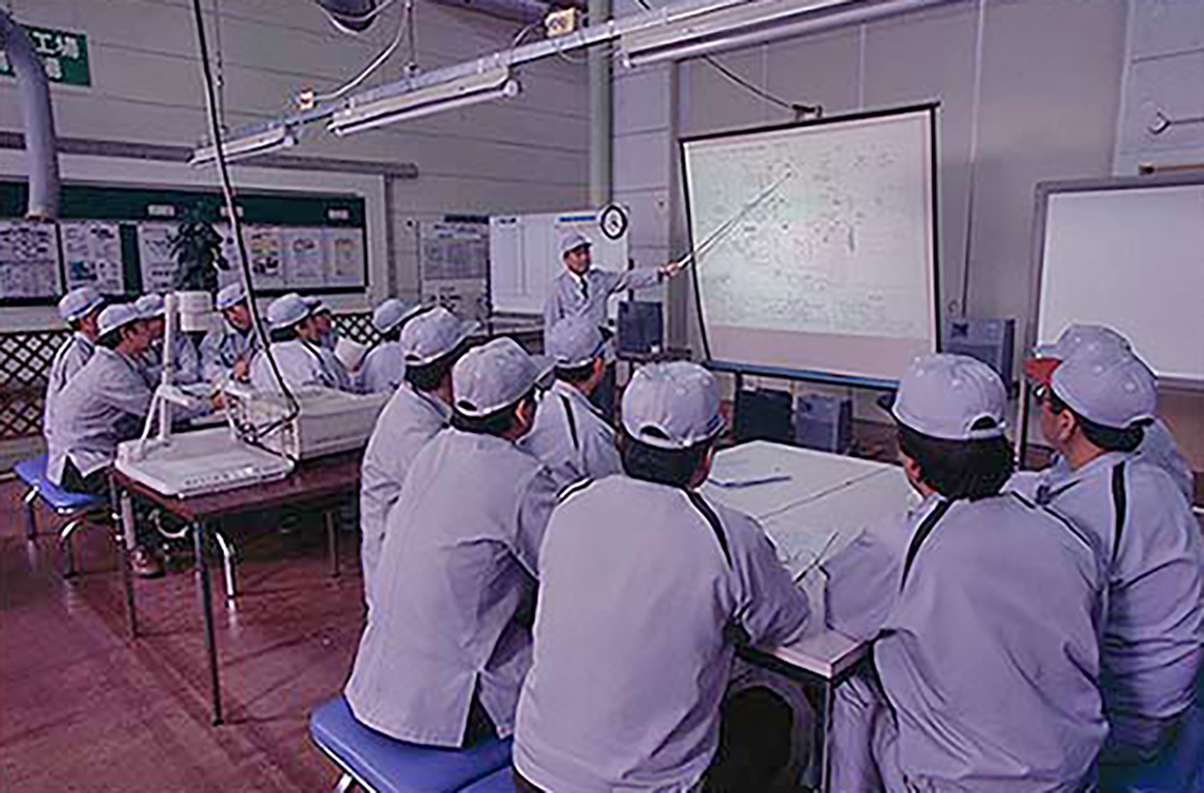

1981年、当社はそれまで培ってきたIEを「TIE(Total Industrial Engineering)」として、直接部門だけでなく管理・間接部門にまで広げた。これをもとに、トヨタ生産方式の浸透をさらに推進した。TIE活動の定着を図るため、各製造部にTIE組織を配置し、情報共有と課題解決を促進した。

1984年には、当社グループ会社へのTIEの導入指導も開始した。1990年代になると、海外生産の拡大を受けて、海外各地域で日本からの出張教育を開催した。こうして順次、海外生産拠点にもTIEの導入を広げていった。

TIEの展開・浸透は拡大していったが、TIEはスタッフ主導の活動であった。人・製品の入れ替わりや生産量の変動があると往々にして崩れてしまい、そこから再度、立て直さざるを得なかった。そこへ製品サイクルや開発期間の短縮といった新たな動きも強まってきた。製造現場では、変化対応力の強化にも迫られるようになっていた。

改善活動を現場主導のものに転換しなければならない。こうした問題意識から、1997年に「EF(Efficient Factory)活動」を開始した。

これは製造現場第一線の工場長を中心とする改善活動であった。現場の作業にあたる者が自ら仕事の進め方を見直すことでムダを省く。EF活動は、「全員参加での効率的な工場づくり」として推進された。

その後、EF活動は「Excellent Factory」活動に名称を変えた。新たな活動では、現場改善と技術の連携強化に重点を置いた。さらにサプライチェーンにまで対象を広げ、広く当社のモノづくりを支える活動となった。