あなたが実現したいこと、学びたいこと、可能性を広げたいことに、この記事は役に立ちましたか?

ぜひ感じたことを編集部とシェアしてください。

いま、ドローンでもなくヘリコプターでもない、”空飛ぶクルマ”への期待が高まっています。これまで、私たちが日常的に利用できる移動手段といえば自動車か鉄道でした。そこに 電動化・自動運転の技術を搭載した “空飛ぶクルマ” が加わることで、私たちの移動に革命が起ころうとしています。

この記事の目次

“近いのに遠い”という移動の矛盾

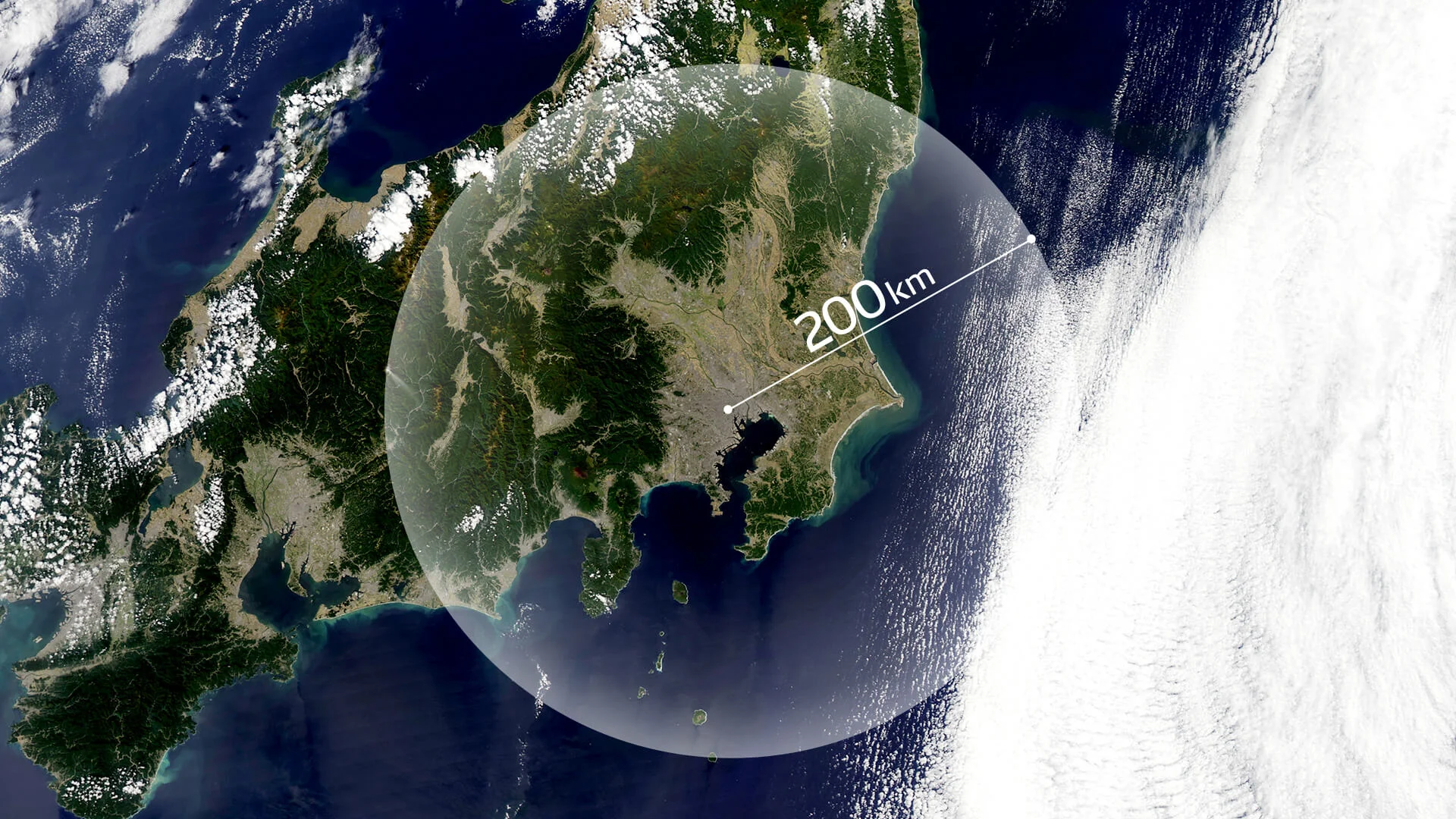

私たちの住む世界には、距離的には近いのに、たどり着くには非常に時間のかかる、近くて遠い場所が存在します。例えば、自宅から200km離れたキャンプ場に行ったときと、2,000km離れた海外のホテルに行ったとき。たどり着くまでに要した時間が、実はそれほど変わらなかった。そんな経験はないでしょうか。ほかにも、1時間で行ける距離でも渋滞で3時間かかってしまうと、実際に移動した距離よりも遠くに感じてしまう。私たちは、こうした矛盾をいくつも抱えたまま“移動”しています。こういった近くて遠い距離をなくすことは、できないものでしょうか?

この矛盾が発生してしまう理由は、”線”で構成された交通網にあります。

例えば、”東京—ロサンゼルス線”、”国道1号線”、”東海道新幹線”。既存の交通網は“線”で成り立っています。人は、この線を網のように張り巡らせることで、交通“網”を作り上げてきました。けれども、その”網”があらゆる移動のニーズをカバーできているかといえば、そうではありません。

交通量の少ない地方では、飛行機や船はもとより、バスや電車でさえ一日に数便の運航しかないことも珍しくありません。しかし、需要の少ないところに線を充実させるわけにはいかず、都会との輸送格差は、より広がっていく。

その結果、“近くて遠い場所”があちらこちらにできてしまうのです。

“線”ではなく、”点から点”の移動を

その矛盾を解消する移動革命が、いま起ころうとしています。革命を起こすのは、空飛ぶクルマ。まるでタクシーに乗るような気軽さで、個人がその人自身の目的地へ直接行けるので、飛行機ではなく空飛ぶクルマと呼ばれています。

これが実現すれば、私たちは“線”のしがらみから解放されるでしょう。線をなぞりながら、あみだくじのように移動していた過去とは決別し、出発地と目的地を、点と点を結ぶように最短距離で移動できるようになります。そして、空では道が詰まってしまうこともなく、渋滞も起きない。半径200kmほどの圏内を、だれもが自由に効率よく移動できるようになるのです。

たった10年後に、この空飛ぶクルマが飛び回っていると言われれば、驚いてしまいますよね。

しかし、ヨーロッパではすでに、空飛ぶクルマが公道を走る許可を取得するなど、実用化に向けた法整備が着々と進んでいます。また日本でも、空飛ぶクルマ社会の実装に向けたプロジェクトが、2030年を目標に、国が旗を振るかたちでスタートしています。経済産業省が公表する調査報告によると、2030年における「空飛ぶクルマ」の市場規模は、人の移動に関わるものだけでも世界で9兆円、日本では6,500億円になるとの推計がなされています。

これらを踏まえて、むこう10年で期待できる空の活用をひもといてみましょう。

“空をドライブする”という新体験

「紅葉を上空から見る、ってワクワクしませんか?」

そう言うのは、デンソーのエコモビリティシステム開発部で“空飛ぶクルマ”プロジェクトに携わる中田真吾。 10年後には空飛ぶクルマがあたりまえに飛び回っている世界がある、といっても、いまいち実感が湧きません。まずはプロジェクトの概要から、そして、先の言葉の背景と同プロジェクトの可能性を聞きました。

“空飛ぶクルマ”は、エンジンの代わりに電動推進システム(モーターとインバーター)で飛行するモビリティです。1つの機体に複数のプロペラを持つマルチコプター構造となっています。この構造によって、仮に1つのプロペラが壊れても、ほかの正常なプロペラで通常通り飛行することができるし、仮に2つ壊れたとしても、緊急飛行により安全に着陸できる。すごく安全性の高い乗り物なんです。

そして、“空飛ぶクルマ”が革命的だとされる理由のひとつが、離着陸に滑走路を使わないこと。垂直に離着陸できるため、飛行機のように広い土地を使って飛び立つ必要がないのです。

ビルの屋上のような限られた空間でもポートとして活用できるので、あらゆる場所がポート候補になります。

もうひとつの理由は、料金を気軽に利用できる金額に抑えられること。ヘリコプターだと100km飛ぶ際の燃料費に数万円かかるところ、空飛ぶクルマは数千円程度で済むと試算されています。なぜそれが可能なのかといえば、運用にはメンテナンスが不可欠ですが、モーターで飛ぶ空飛ぶクルマの方が、エンジンを搭載したヘリコプターよりもずっと手がかからないから。多方面でコスト削減できるからです。

何より、空飛ぶクルマが実現すれば、日常の景色が一気に変わります。

例えば、紅葉渋滞を避けるために空飛ぶクルマを利用したとします。すると、紅葉を上空から見ることができますよね。どうしても、移動の効率化という面だけが取り上げられがちですが、空を自由にドライブするという体験は、それだけでも価値があることだと思っています。

なぜデンソーが「空飛ぶクルマ」に挑むのか

その疑問にも真っすぐ答えてくれました。

空飛ぶクルマには、これまで私たちがクルマ業界で培ってきた“品質力”と“量産力”が求められています。航空業界に目を向けると、飛行機は年間に数百機ほどしか作られていません。これから空の移動が手軽で身近な存在になるということは、それだけ多くの空飛ぶクルマが世の中で稼働するということ。丁寧に生産するのは自動車も飛行機も同じですが、我々はそれを大量に生産することに長けています。

なかでも、デンソーの技術が求められているのは、空飛ぶクルマの心臓とも言えるモーターやインバーターなどの推進システム。いわば、機体を宙に浮かせて空を飛行する動力源です。

機体の重量がそのまま搭載可能重量や燃費につながる空の世界においては、“軽さ”が最も重要とされています。デンソーが開発するモーターは、軽量化と高出力化が両立された、高出力密度モーター。独自の磁気回路設計で、自動車用の2倍以上の出力密度を実現したモーターは、機体の軽量化に大きく貢献します。それによって乗客数や搭載荷物の重量を増やせるため、機体の価値が高められます。もちろん、運航に必要なエネルギーの省エネ化も図ることができる。インバーターではSiC素子を採用。高効率と高周波駆動を両立し、モーターとともに電動推進システムの軽量化に貢献します。

こうして、空のモビリティで最高性能を追い求めることで技術を磨き、未来のクルマにそれを還元していく。また、さらにその逆として、クルマで培った量産の技術やコストメリットを、空のモビリティに応用していく。

デンソーだからこそ、このように産業の壁を越えて、それぞれの良いところを循環させていけると考えています。

夢のあるプロジェクトである一方で、課題は山積みです。

空の事故は命の危険に直結するもの。それでもいま、これだけ事故のない安全な飛行が実現できているのは、ルールや仕組みを厳格につくり、それがきちんと守られているから。空の法規対応ひとつとっても、その価値観を最大限に尊重し、丁寧に細かく詰めていく必要があります。それでもなお、スピード感を持って実現するには、異業種であるパートナーとの連携や共創も重要であると考えています。

空飛ぶクルマが実際に完成しても、それで終わりとは考えていません。例えば、乗り合いでの利用を想定したとき、客室乗務員がいない状況で乗客の安心安全をどう担保するのか、荷物検査はどうするのか、管制ルールはどうするのか——など。この移動革命を、あたりまえの日常にしていくには、機体だけではなく、運行上のサービスや仕組みも同時に整えていく必要があります。新時代の安心安全をつくり上げる際に、モビリティで培ってきたコネクテッド技術や、センサーと人工知能を用いた自動運転などの技術が貢献すると考えています。

ほかにも、同乗者一人ひとりに最適化された快適性を届ける技術や、プライバシーやセキュリティを高める技術など、ユーザー体験の中にも、デンソーが貢献できることはたくさんある。我々は、そこの可能性も広げていっている最中なのです。

あらゆる人に、移動革命を届ける

その昔、馬車があたりまえだった世界に、ある日、自動車という乗り物が登場しました。初めて目にした乗り物に、当時の人々は大変驚いたことでしょう。しかし、その便利さに気づいた時、人間の価値観はアップデートされました。馬車に代わって自動車が移動の主役となるまでにかかった年月は、たった10年だったといいます。

これからさらに開発が進む空の移動。移動の可能性を拡張していくことで、革命は現実のものになる。 今後の10年で、移動はもっと自由になる。一人ひとりに最適化されていく。

まだ感じたことのない新しい移動体験が、僕らを待っている。

デンソーが持つ実現力で、あらゆる人に移動革命を届けます。

関連記事

「できてない」 を 「できる」に。

知と人が集まる場所。