あなたが実現したいこと、学びたいこと、可能性を広げたいことに、この記事は役に立ちましたか?

ぜひ感じたことを編集部とシェアしてください。

-

池田 光邦Mitsukuni Ikeda

2002年、株式会社デンソーに入社。生産設備設計、計測技術開発、FA(Factory Automation)の新事業立ち上げに従事。その後、AIとロボティクスを融合させた「自働化イノベーション部門」を創設し、Generative AI技術を基盤とした次世代ロボットの開発と社会実装を推進している。「人とロボットが共に暮らし、共に働く」共生の実現を核に据え、ロボットの枠を越えて、AIやITと人が自然に調和する新たな共生社会の構築に挑戦している。

-

河合 大介Daisuke Kawai

2016年入社。技術部でのハードウェア開発、車両メーカーでのソフトウェア・製品開発、スタートアップ企業での事業開発を経て、現クラウドサービス開発部ビジネスイノベーション室に所属。複数分野における新規事業企画およびプロダクト開発に従事している。

-

小出 圭悟Keigo Koide

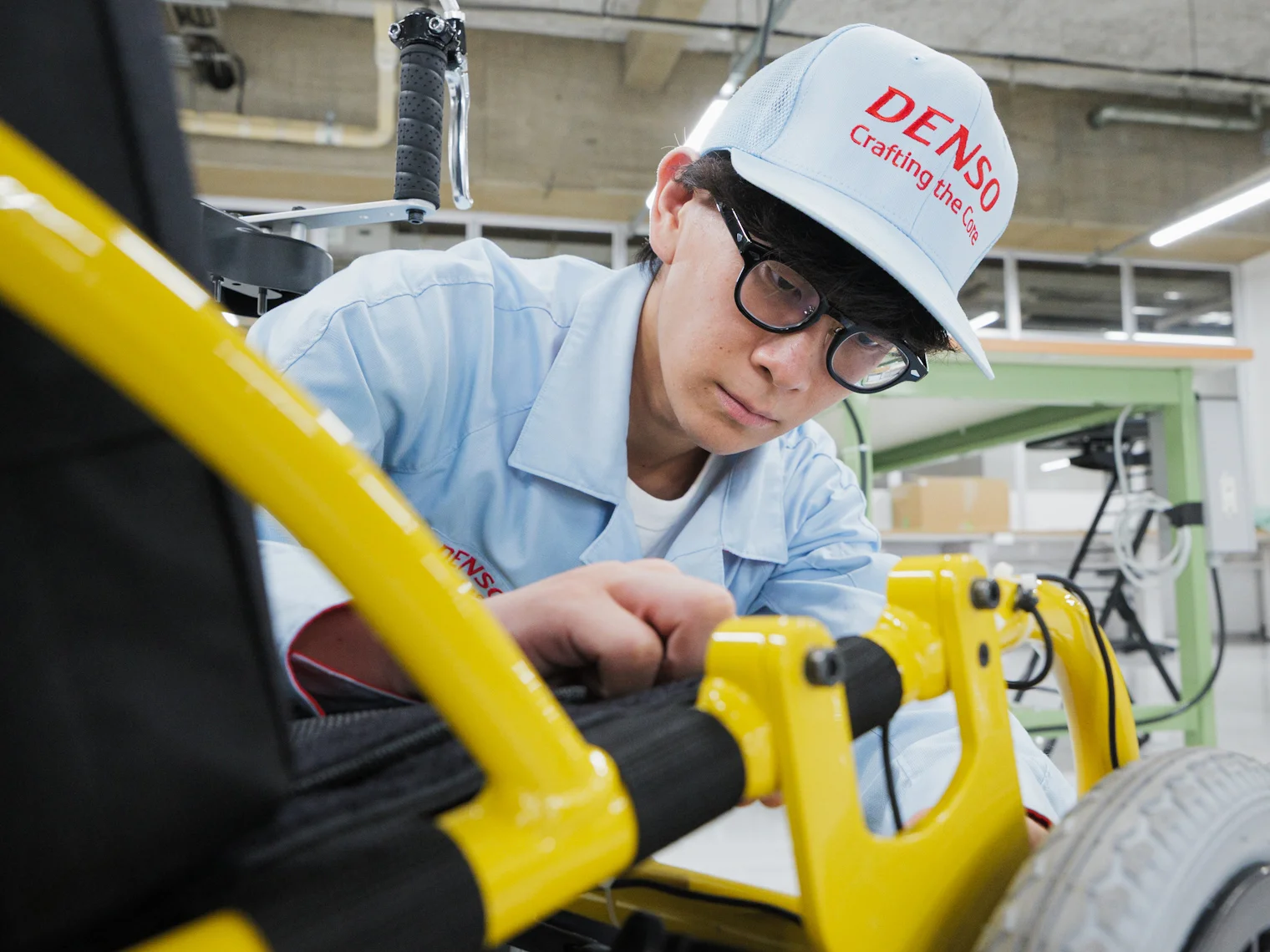

2020年入社。先端技能開発部に配属され、社内の研究開発分野におけるモノづくりをサポート。技術者の思いを素早くカタチにし、事業化へとつながるモノづくりを目指している。

“100年に一度の大変革期”とも言われる自動車業界において、ソフトウェアの重要性は日々高まっています。

これまでの開発プロセスに囚われず、迅速な開発や実証を通じて新しい価値をつくるためには、企業にはどのような機能やケイパビリティ(能力や強み)が必要なのでしょうか。

クラウドサービス開発部と先端技能開発部という2つの部署による、外部パートナーとの共創を軸とした新しい開発のアプローチをご紹介します。

この記事の目次

迅速なプロトタイピングにより、社会課題を的確に捉える

EV(電動車)やコネクテッドカーの普及、そしてAIをはじめとした技術の革新が数年単位で起こり、単なる移動手段の枠を越えて、モビリティの役割や定義は大きく変わろうとしています。

現代のような変化の激しい時代においては、従来の「計画を立て、長い時間をかけて形にする」アプローチではなく、現場やパートナーと対話し、試作や実証を素早く繰り返しながら、社会にとって価値ある解決策を届けることが求められます。そうしたアプローチを実現する上で活用できるのが、ソフトウェアファーストの開発思想です。

2017年にデンソー内に設立されたクラウドサービス開発部は、クラウドおよびソフトウェアファーストによるイノベーション創出のハブとして、デジタル変革のための技術開発・基盤整備を推進するとともに、産学連携やオープンイノベーションに取り組み、社会的に意義のあるインパクトをもたらすことを目指してきました。クラウドサービス開発部ビジネスイノベーション室長 池田光邦は、変化する社会背景と本部署の役割を次のように語ります。

「私たちが重視しているのは、社会に近い課題を素早く捉え、解決策を試せる開発スタイルです。これまでの製造業では、自動車が市販されるタイミングに向けて5年前から準備するといった時間感覚をもっていました。しかし世の中の変化がはやくなるなか、迅速なプロトタイピングを重ね、素早くリリースしてフィードバックをもらう重要性が高まっています。これまでのモノづくりやサービス開発の進め方を抜本的に見直し、社会に近い現場課題を的確に捉え、解決策を生み出していくのが、私たちの部署なんです」(池田)

クラウドサービス開発部は社内外のさまざまなプレイヤーと連携することで、新しいサービスを生み出しています。その一例が、移動データを活用して安全運転をサポートするアプリケーション「yuriCargo」です。

「yuriCargo」は、スマートフォンに内蔵されている加速度センサーやGPSなどの情報を用いて、運転中のドライバーの挙動を観測し、急ブレーキ、急ハンドル、急加速、速度超過、スマートフォンの操作などを検出し、運転終了後に運転スコアを算出することで、安全運転意識を高めることを目指したアプリケーション。保険会社や自治体と連携した安全運転啓蒙サービスへと発展させるなど、事業化も進んでいます。

本プロジェクトにおいては、ユーザーや市場と共創しながらアジャイルに開発を進めると同時に、ITサービス提供に必要な組織や人材、スキルの特定と育成も部の役割でした。

また、生成AIを活用したロボット制御技術「Generative-AI-Robot Technology」の開発も進めています。本プロジェクトでは、従来の工場内で決められた動きをするロボットとは異なり、人や周囲の状況を認識して自律的に判断・行動できる汎用的なロボットの実現を目指しています。実際に、店舗やイベント空間で「販売員」として人と一緒に働きながら接客を行うデモイベントも開催し、人とロボットが自然に協力し合う新しい形を検証しました。

こうした取り組みでは、これまでのデンソーの技術資産を活かしつつ、未来の社会のあり方を構想し、そこからバックキャストで必要な技術を実装する挑戦を続けています。さらに、ITやロボットという領域にとどまらず、AIやデータサイエンス、認知科学など多様な分野の企業やアカデミアとのオープンイノベーションを積極的に進めることで、社会における人と技術のより良い共生を追求しています。

迅速なプロトタイピングを重ねる、先端技能開発部との共創

こうしたサービスを迅速に立ち上げるためには、高度な技能を持つメンバーが求められます。その役割をデンソーで担うのが、先端技能開発部です。デンソー社内の研究開発センターに属し、研究開発支援をメインで担当。同部のデザイン実証室は、研究開発の初期段階でプロトタイピングを行い、技術者の構想を具現化することで、プロジェクトとして社会実装フェーズに進むかどうかの判断を素早く行えるようにサポートしています。先端技能開発部 デザイン実証室の小出圭悟は、役割を次のように表現します。

「デザイン実証室には、メカ・エレキ・ソフト、XR(クロスリアリティ)に加え、写真や動画などのメディア制作ができる技能者も揃っています。

「解決したい課題はあるが、その解決方法の具体的なカタチが見えていない」「試してみたいアイデアはあるが、どう具現化すればよいかわからない」——そんな時は、私たちが企画段階から参画し、企画構想とアイデアの検証方法を同時に具体化し、創出した価値を発信するところまで、一緒に取り組みます」(小出)

“対等な協力関係”で、外部パートナーと新しい価値をつくる「DENSO OPEN INNOVATION PROJECT」

そうした開発体制を社内で構築しつつも、100年に一度のモビリティ業界の変革期に対応するためには、社内だけではなく社外のさまざまな専門性をもったステークホルダーとの連携・共創が求められます。

2022年にクラウドサービス開発部が中心となって立ち上げたのが「DENSO OPEN INNOVATION PROJECT」です。自社技術と外部のアイデアを組み合わせ、モビリティの枠を越えた価値提供を目指すプロジェクトで、コミュニティづくりやイベント開催を通じて、デンソーのプロダクトやテクノロジー、サービス、人材などを活用した新規事業創出の場づくりを試みています。

これまでのイベントで共創テーマとなったのは、地域情報配信サービスアプリ「ライフビジョン」を活用した「地域創生」や、デンソーが開発した「顔認証SQRC」技術を応用した「QRコード×本人認証」でした。

こうした社内外を横断した共創がなぜ重要なのか。これからデンソーが社会全体に新しい価値を提供していくためには、自動車部品メーカーとして培ったセンサー、ロボット、アクチュエーターなどの技術を非モビリティ分野に応用していく必要があります。その際に欠かせないマインドセットについて、クラウドサービス開発部の河合大介は次のように語ります。

「従来の自動車業界・業種にとどまらず、多種多様なパートナーとの連携体制を構築するうえでは、対等な協力関係が重要だと考えています。 私たちは、アジャイルソフトウェア開発宣言に共感し、お客様を、単なる製品・サービスを売り込む『営業先/契約先』として捉えるのではなく、『一緒に価値をつくっていくパートナー』なんだというマインドセットで常に活動をしています。これを具体的に実践しているのが、DENSO OPEN INNOVATION PROJECTです」(河合)

ひとりの課題を起点にプロトタイプを開発──移動支援車いす「Co-aile(コエール)」ができるまで

そんなDENSO OPEN INNOVATION PROJECTの直近の取り組みからも、モビリティと社会に新しいインパクトを与えるアイデアが登場しつつあります。

2024年から2025年にかけて、大田区とコラボレーションして3ヶ月間にわたるハッカソンを実施。「未来の都市課題をモビリティで解決する」というテーマのもと、大学生から70代まで多様な方々がハッカソンには参加しました。そこでデンソーのメンバーが中心となって生み出したのが、「移動する」楽しさを拡張する車いす「Co-aile(コエール)」です。

Co-aileは、足漕ぎ車椅子「COGY(コギー)」の製造・販売をする研究開発型ベンチャー企業の株式会社TESSから許可を得てプロダクトを改造し、身体の不自由な方も、健康な方も、移動そのものを楽しむことができ、人の移動範囲が広がるそんな世界を目指してプロトタイピングしたものです。

きっかけとなったのは、DENSO OPEN INNOVATION PROJECTに参加してくれた、ある男性との出会いでした。脳梗塞によって数年前から半身麻痺となってしまった彼は「COGY」を愛用しており、自分の力で漕ぎ、風を感じる楽しさや心地よさを感じられる同製品の魅力を、ハッカソンで大いに語ってくれました。

その一方で、車いすによって制限されてしまう行動範囲・生活範囲が便利になりすぎて足を使わなくなることによる身体機能の低下といった悩みを抱えていることも打ち明けてくれました。彼がより新しい世界に出会うために、自分の身体で移動できる喜びを最大化できないか──。そうした思いを起点としながら、Co-aileのプロトタイプ製作が始まりました。

「その男性が感じていた『自分の力で移動することの幸福』を、より豊かなものにできないかと思ったんです。効率化・便利さを追求して不便さを解消することだけに重きを置かず、ポジティブな面をより拡張させていく。その一人の男性にとって何が大切かを中心に据えて開発を進めていきました。その結果、自分の足で漕ぐという機能は残し、リハビリ効果を維持しながら、移動の範囲を広げるようなプロトタイプが製作できたと考えています」(小出)

Co-aileのプロジェクト自体はハッカソン終了後に一区切りとなったものの、それにより得た成果は必ずしも事業の種を生み出したことにとどまりませんでした。

「その男性に実際にプロトタイプに試乗していただき、感動した顔を目にすることができたのが、何より大きな成果でした。目の前にいる一人のユーザーの課題に寄り添い、自分たちが描きたい未来や夢をストーリーにしながら、モノづくりに必要な仲間を集めていく。今回は、クラウドサービス開発部と先端技能開発部にとどまらず、デザイン部、大田区、ベンチャー企業、さらには自転車店まで、実に多くの人たちにご協力いただきました。多様な協力者が思いを共有しながら、喧々諤々とモノづくりに向き合い、どこか遊び心を持ちながら物事を前に進めていく共創関係こそが、これからの複雑な社会課題の解決に欠かせないと実感したプロジェクトでした。」(河合)

上記のプロジェクトでは、アイデア考案からわずか1ヶ月半でプロトタイプの完成に至りました。そうした迅速なプロトタイプ開発のケイパビリティは引き続き、他のプロジェクトにも展開し、共感・共創・アジャイルで、未来の社会課題に向き合い続けていく予定です。

COMMENT

「できてない」 を 「できる」に。

知と人が集まる場所。