あなたが実現したいこと、学びたいこと、可能性を広げたいことに、この記事は役に立ちましたか?

ぜひ感じたことを編集部とシェアしてください。

自動車業界が大きな変革期を迎えるなか、その変化に対応し、新しい価値をつくる人材育成は急務です。

これまでの延長線上のアプローチでは対応できない変化のなか、企業が競争力を維持し続けるためには、そこで働くメンバーがより価値を発揮できる環境づくり、生産性向上、働きやすい職場づくりが求められます。

これまで、DXによる業務効率化を伴う「働きがい改革」は主にオフィス社員を中心に進展してきました。オフィスのフリーアドレス化やラウンジの併設、フレックスタイム制の導入、そして1人1台のPC配布やデジタルツールの活用などが実施されてきました。

オフィス社員のより良い働き方を実現してきた一方で、工場勤めの現場社員のデジタル環境整備については、他施策を優先されるなかで着手ができずにおりました。

この記事の目次

16万人全員が“会社とつながる状態”を目指して

工場に勤める現場社員がより働きやすい環境はどのようにしたらつくれるのか。現場社員の場合、業務の性質上、時短勤務や在宅勤務といった「働き方」を大きく変えることは困難です。そこでデンソーが着手したのが、働く時間や場所を変えるのではなく、働くことへのモチベーションや満足度を高める「働きがい改革」でした。

2021年に立ち上がったプロジェクト全体を統括するITデジタル副本部長の城所は、この取り組みの本質を「16万人全員が“会社とつながる状態”を目指すこと」だと表現します。

「デンソーは2019年、経営改革の5本の柱の1つとして『働き方の大改革』という方針を掲げました。しかし、実際の施策を見るとオフィス社員が対象となるものが多く、工場のDXや現場社員の働き方についても検討する必要がありました。

オフィスで働くメンバーがデジタルデバイスを介してつながり、業務を効率化できていることに対し、現場で働くメンバーは人中心の業務です。オフィスと工場勤務での隔たりがありました。そこで、グローバル規模で16万人いるすべての従業員をデジタルでつなげられないか。そして、誰一人取り残さない形で全員が有機的につながることで、グローバルな仲間としてよりよいパフォーマンス・新たな価値を出せるようにならないか。そう考えたのが、本プロジェクトの出発地点でした」

(城所)

また、城所はかねてから現場社員の職場環境について、明確な問題意識を持っていました。製造業は古くは“3K(きつい・汚い・危険)”と呼ばれ忌避されてきた背景があります。だからこそ、「若者が製造業で働きたいと思えるような変革が必要だ」「その際、変革のカギとなるのは、IT活用による働きがいの向上だ」と考えていました。

3つの部署が連携した現場変革の全貌

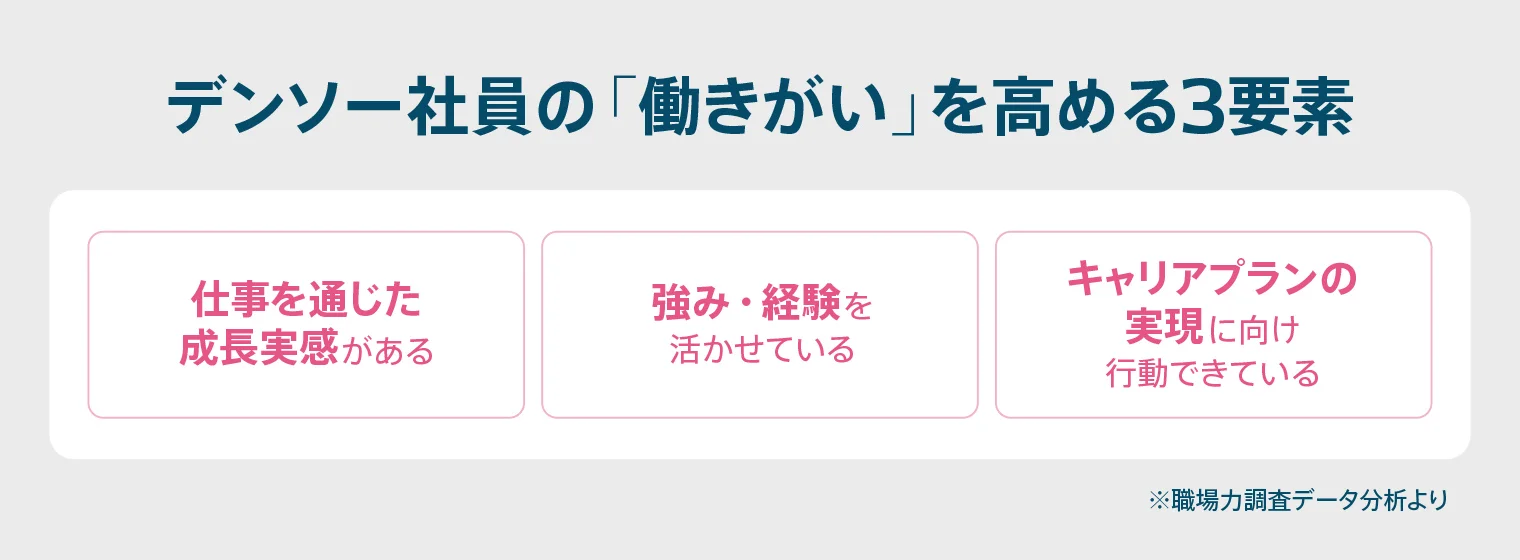

デンソーでは「現場社員の働きがい向上」を目指し、新たなチームが組成されました。職場環境改善を担う生産革新企画部、デジタルデバイス展開を推進するIT基盤推進部、キャリア研修策定を行う人事部が連携した取り組みが展開されました。

「現場社員一人ひとりの“つながり”と“働きがい”を引き出す仕組みづくり」を目指すなかで、それぞれの部署が「“対話”が自然に生まれる場づくりを通じて、人と人がつながる空間をつくる」「デジタル化に伴う業務効率化により、自分の将来キャリアを自分で描ける余力を創出する」「1人1台デジタルデバイスの展開により、現場社員がグローバルでつながり、情報アクセスと意思疎通の自由を得る」ことを目指し、一連の施策は展開されました。

①“対話”が自然に生まれる場づくり──コミュニケーションエリアの整備

職場環境の改善を担当する生産革新企画部が主導となって進めたのは、工場内の休憩所とコミュニケーションエリアの全面的なリニューアルです。従来の暗く閉鎖的な休憩空間を、明るく開放的なコミュニケーションが生まれやすい場所へと変革させています。

また、現場の社員たちのニーズを細やかに汲み取れるように、施工前の構想段階から現場社員らが場づくりに参加できる仕組みを構築したことで、愛着を持って使い続けられるような空間になることを目指しました。

この取り組みを推進した生産革新企画部の小林は、かねてから本社オフィスと現場の格差を感じており、現場で働く社員が少しでもほっとできる空間を工場のなかにつくりたい、と考えていました。

「本社オフィスは職場環境の改善が進んでいましたが、その一方で工場で働く人たちが取り残されているな、と感じていました。過酷な現場で働く皆さんに少しでもほっとできる空間をつくれないか、そんな思いで活動に取り組んできました」

(小林)

②自分の将来キャリアを自分で描く──現場社員のキャリアデザイン支援

人事部が手がけたのは、工場に勤める現場社員に向けたキャリア研修の展開です。従来、キャリア研修は事技職のみを対象としており、現場社員は「職場目標の品質と生産性確保のために技能を磨く」ことが重視され、自分の将来について考える機会や仕組みが整備されていませんでした。

そこで人事部は、一人ひとりが自分の将来のプランを積極的に描けるよう、まず上司向けの研修を重点的に実施し、部下の思いに寄り添って話を聞くスキルの習得などを支援。その上で、現場社員向けのキャリア研修と定期的な1on1面談を新たに導入しました。

新たなキャリア研修策定のリードをした人事部の天野は「現場社員は将来の成長・挑戦を考える機会が少ないのでは」という課題感を抱いていたと言います。

「業界自体が100年に1度の変革というなかで、一人ひとりが自律的に考えて未来をつくるような動きができるようにならないと、もう会社が生き残れないという危機感がありました。

これまで工場で働く現場社員の方たちは、品質と生産性を確保するために日々作業改善に励み、会社に貢献してくれてきた。そういう働き方が日常だったから、自分で将来を考えて行動変容したり、環境変化に適合して能動的に対応していくことは、得意じゃない人が多いのが現状です。だからこそ、一人ひとりがキャリアを自分で考えて成長していく形にするため、現場社員にもキャリア研修を導入しようと考えました」

(天野)

③情報アクセスと意思疎通をより手軽に──1人1台デジタルデバイスの展開

IT基盤推進部が推進したのは、「1人1台デジタルデバイス活動(通称ワンデバイス活動)」と呼ばれる取り組みです。現場社員の多くは、プライベートでは当たり前のようにデジタルデバイスを使いこなしている一方で、勤務中でそれらを活用する機会がほとんどありませんでした。

そこでIT基盤推進部として、派遣社員なども含めた工場で働くすべての社員一人ひとりにデジタルデバイスを展開し、現場社員がオフィス社員と同様のデジタル環境を享受できる基盤を整備しています。ワンデバイスの普及によって、勤怠登録や情報閲覧などを簡易化する業務アプリケーションの開発・活用、社内コミュニケーションの円滑化が進み、職場環境の改善に大きく寄与しています。

ワンデバイスを牽引したIT基盤推進部の依田は当時、製造部から異動してきて間もないころでした。現場社員へのITツールの整備の遅れを身をもって痛感していました。

「今のオフィス社員は当たり前のようにデジタルデバイスを活用しています。全員持っていて、どこへでも持ち運びができ、時間・場所問わず連絡を取ることができる。ところが工場は、まだまだ紙が主流の世界が残っています。インフラとしてのITツールの整備が遅れていて、ITツールを使いこなせるようになるための機会も不十分でした。”現場だけ時代が止まっている”という印象でした。そこで、等しく現場の働きがいを向上させるために『工場で働く人全員を誰一人取り残さずデジタルデバイスを等しく配る』という意思決定がなされた時は、すぐにその必要性を理解できました」

(依田)

生産革新企画部・人事部・IT基盤推進部によるこれら3つの取り組みは、それぞれ独立した施策ではなく、工場の“働きがい”の向上のため、相互に補完し合う統合的なアプローチとして設計されました。

3部署連携がゆえの相乗効果

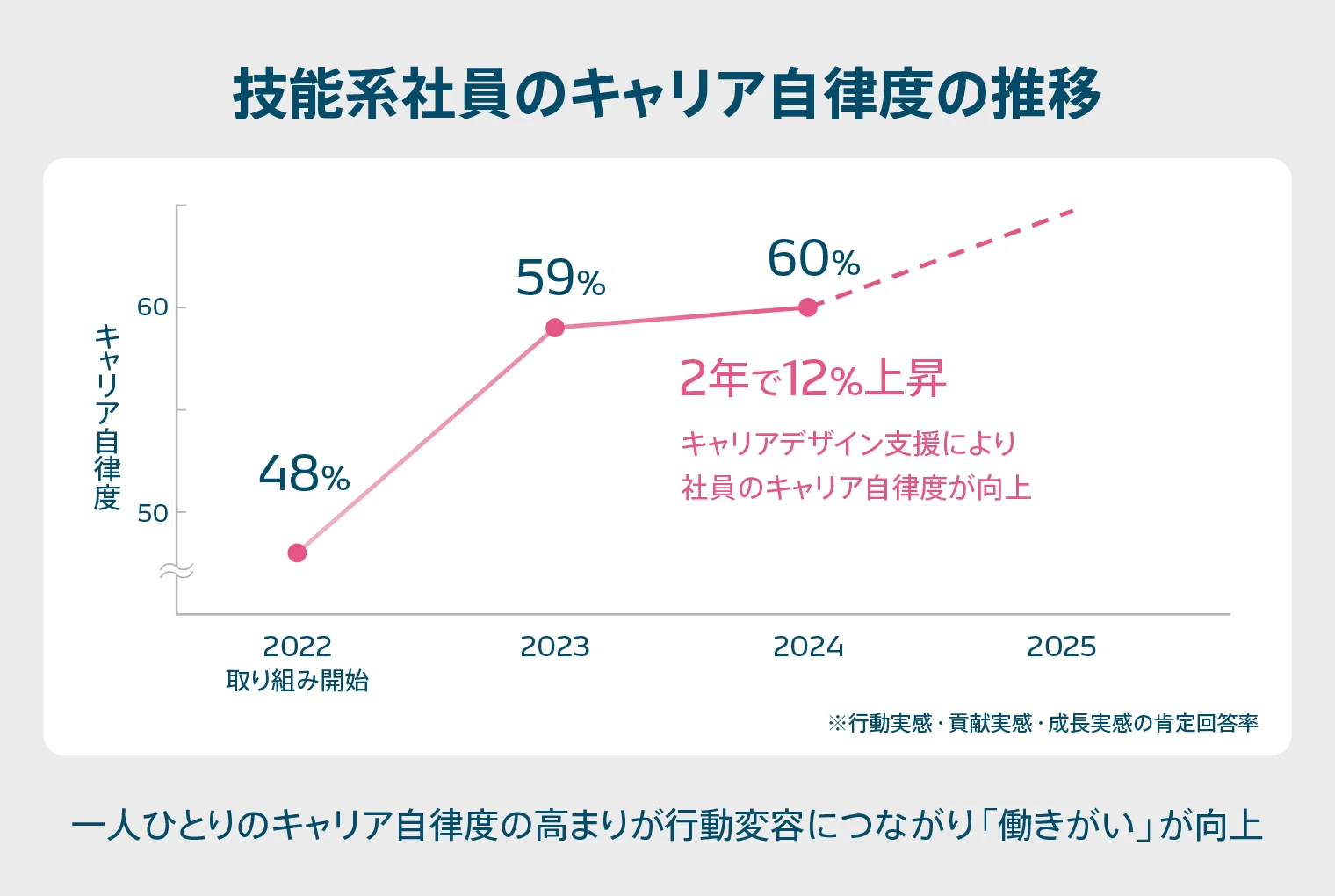

生産革新企画部・人事部・IT基盤推進部による取り組みは、現場にも大きな変化をもたらしました。例えば、毎年実施している職場アンケートで「仕事のやりがい」の調査項目がありますが、2022年からの2年で技能系社員の平均値は12%上昇して、事技系社員の平均値と肩を並べるレベルになってきました。

ほかにも、ワンデバイスの活用により、現場の設備の故障をリアルタイムで共有し、即時対応が可能になるなど、業務も大幅に効率化されています。

そのインパクトについて、依田は次のように振り返ります。

「デジタルデバイスを展開した当初、会社情報の閲覧や休憩時間中の連絡などの使い方を想定していましたが、現場にはそうした情報を落ち着いて閲覧できる空間がありませんでした。コミュニケーションエリアが整備されたことで、『きれいな休憩所がありますから、そこで座って情報が閲覧できます』と案内できるようになりました」

(依田)

天野は、人事施策の展開において3部署連携のインパクトを実感しています。

「本社と各製作所をつなぎ、リモートでのキャリア研修を行おうとした際、これまで各製作所にはまとまって集まれる空間がなく、『どのエリアで実施するのか』が課題となりました。しかし、コミュニケーションエリアがあったことで、そこにパソコンとモニターを設置し、研修を実施できたのです。こうした環境がなければ、1万人規模の研修は実現できませんでした」

(天野)

デジタルツールがあり、それを活用できる快適な空間があり、そしてそれらを使いこなすためのマインドセットを育てる仕組みがある──。この三位一体の取り組みが、製造業の現場に新たな可能性を切り開いたのです。

重視したのは「現場主導」の変革

「働きがい改革」プロジェクトを推進するにあたり、チームメンバーはさまざまな困難にも直面しました。しかし、常に「現場主導」を重視しながら、プロジェクト実行への強い意志を持って一つひとつの課題を解決していきました。

具体的にどのような課題に直面したのか。まず、「現状の仕事のあり方を変えたくない」という変化への抵抗。そして、「推進メンバーの新しい挑戦に対する不安」がありました。

製造部から異動で加わったメンバーを製造現場に常駐させ、現場の管理者と丁寧に関係性を構築。前向きに進めてくれるメンバーと一緒に業務改革の効果を検証し、最終的には、その成果を経営層に示すことで投資承認を獲得し、全社展開への道筋を切り開いたのです。

「最も重要だったのは、本社が決めた施策を現場に押し付けるのではなく、現場主導で成果を実感できる仕組みをつくったことです。小さく始めて成果を着実に出し、現場側のファンをつくり、その人を広告塔として拡大・浸透を図る戦略が奏功しました」

(城所)

さらなる従業員のウェルビーイング向上へ

3年間にわたる取り組みを通じて、城所は中長期的な目標を明確にしています。

「中長期的には、社員のウェルビーイング向上が最大のメリットです。デジタルデバイスを活用した生産性向上・新たな価値創造だけではなく、こうした活動を通じて社員の皆さんに『この会社は人を大切にしている』と感じてもらえれば、長期間にわたってよいものづくりや社会貢献に取り組んでもらえると考えています」

(城所)

各部署もそれぞれの展望を描いています。

「きれいにすることが目的ではなく、その先の活用が重要です。リラックスできる場所としての機能を保ちつつ、さらなる活用方法については課題が残っています。製造部により深く関わり、改善点を分析して次年度以降に活かしていきたいと思います」

(小林)「近い将来に工場の自動化が大幅に進むと考えられるなか、現場のライン担当の社員は、設備プログラム作成や保全業務へのスキルチェンジが必要になります。そうしたキャリアデザインへの対応が一つの課題です。また、日常的にキャリア相談できる環境も重要だと考えています」

(天野)「今後のフェーズは大きく3つあります。グループ会社への展開、デンソーの国内拠点内での利活用向上、そして運用改善です。製造業で現場社員まで1人1台デジタルデバイスを展開している企業は他になく、おかげで他社から『どのように実現したのか』という問い合わせを複数いただいています。そうした相談に乗りながら、業界全体の変革の一助になっていければと思います」

(依田)

デンソーの現場働きがい改革は、単なるデジタル化を超えて、現場社員一人ひとりの“つながり”と “働きがい”を引き出す仕組みづくりに取り組んでいます。製造業が古くは3Kと呼ばれていた時代から、若者が製造業で働きたいと思える魅力的な職場への変革――16万人全員が会社とつながる状態を目指すデンソーの挑戦は、今後も現場との対話を重ねながら、さらなる改善と発展を続けていきます。

COMMENT

「できてない」 を 「できる」に。

知と人が集まる場所。