あなたが実現したいこと、学びたいこと、可能性を広げたいことに、この記事は役に立ちましたか?

ぜひ感じたことを編集部とシェアしてください。

-

流石 佳幸Yoshiyuki Sasuga

2018年、デンソー入社。EDT推進部(現:基幹システム推進部)でメカ設計CADのカスタム機能開発を担当。22年、キャリア転進プログラムを活用し、ソフトウェアエンジニアとして先進運転支援システム向けアプリケーションソフトの開発に従事。現在デンソーグループの「J-QuAD DYNAMICS」に出向中。

-

長谷川 湧Yu Hasegawa

2020年にデンソー入社。DX戦略室 (現:デジタル活用推進部)に配属され、AIを活用した車両データの分析に関わる。21年より、デンソーグループ全体のデータ活用イベントの運営を担い、25年からはデータサイエンス領域で共創戦略の立案に携わっている。

-

林 夏帆Natsuho Hayashi

2015年にデンソーに入社。人事部労務室(現・処遇企画室)に配属され、19年に人財・組織開発室に異動。新入社員の現場実習や若手・中堅層向けのトレーニー制度、階層別教育などに携わる。24年からは短期共創プログラムを担当している。デンソー技術会の天文科学研究会でも活動中。

近年、多くの企業が注目する「越境学習」。所属や専門の枠を越えて異なる価値観や環境に触れ、自身の視野を広げることで、これまでにない学びや成長を生み出す新しいアプローチです。

デンソーにも、半年間にわたって他社の選抜人財と協働し、社会課題解決に取り組む「短期共創プログラム」という研修制度があります。自ら手を挙げて参加した流石 佳幸と長谷川 湧が、通常業務と並行して取り組む中で得た学びを語り、推進する人事部の林 夏帆がプログラムに込めた想いを話します。

この記事の目次

半年間、他社の人と共に社会課題の解決をめざす

──皆さん、今日はよろしくお願いします。まずは自己紹介からお願いできますか。

流石:デンソーには2018年に入社しました。社内の基幹システムの開発・運用を担うEDT推進部(現・基幹システム推進部)に配属され、エンジニアが使うメカ設計CADのカスタマイズなどを担当していました。

そこから社内のキャリア転進プログラム(※)を活用して、ソフトエンジニアに転身。デンソーグループ会社「J-QuAD DYNAMICS」の先進安全技術1部に出向となりました。転身した理由は、ソフトウェア領域に関わりたかったのと、エンドユーザーに近いところで納期をより意識しながらプロジェクトマネジメントを身につけたいと思ったのがきっかけですね。今は、自動運転システムのアプリの実装に携わっています。

※ キャリア転進プログラム:2カ月半の座学研修でプログラミングの基礎や、デンソーの業務に役立つソフトウェア開発の知識を学んだ後、さらに2カ月半の仮配属で適性を見て、ソフトウェア開発部門へと異動することができます。研修開始前から仮配属までの間、転進者がメンターとなり個別相談ができる環境も整っており、業務の合間に受ける研修ではなく、部署異動扱いとなるため、朝から夕方まで研修に集中できるのが特徴です

長谷川:私は2020年のデンソー入社以来、ずっとデジタル活用推進部(旧・DX戦略室)で働いています。AIを活用した車両データの分析などに関わり、今はデータサイエンスの領域でのさまざまな課題を解決するために他社との共創戦略を立案しています。

林:私は2015年に入社し、当初は人事部の労務室で海外拠点からの出向者の受け入れサポートなどに携わっていました。現在は人財・組織開発室に所属し、短期共創プログラムの企画や推進をしているほか、新入社員の現場実習や階層別教育にも関わっています。

──今回、受講された短期共創プログラムについて、どのような制度なのか教えてください。

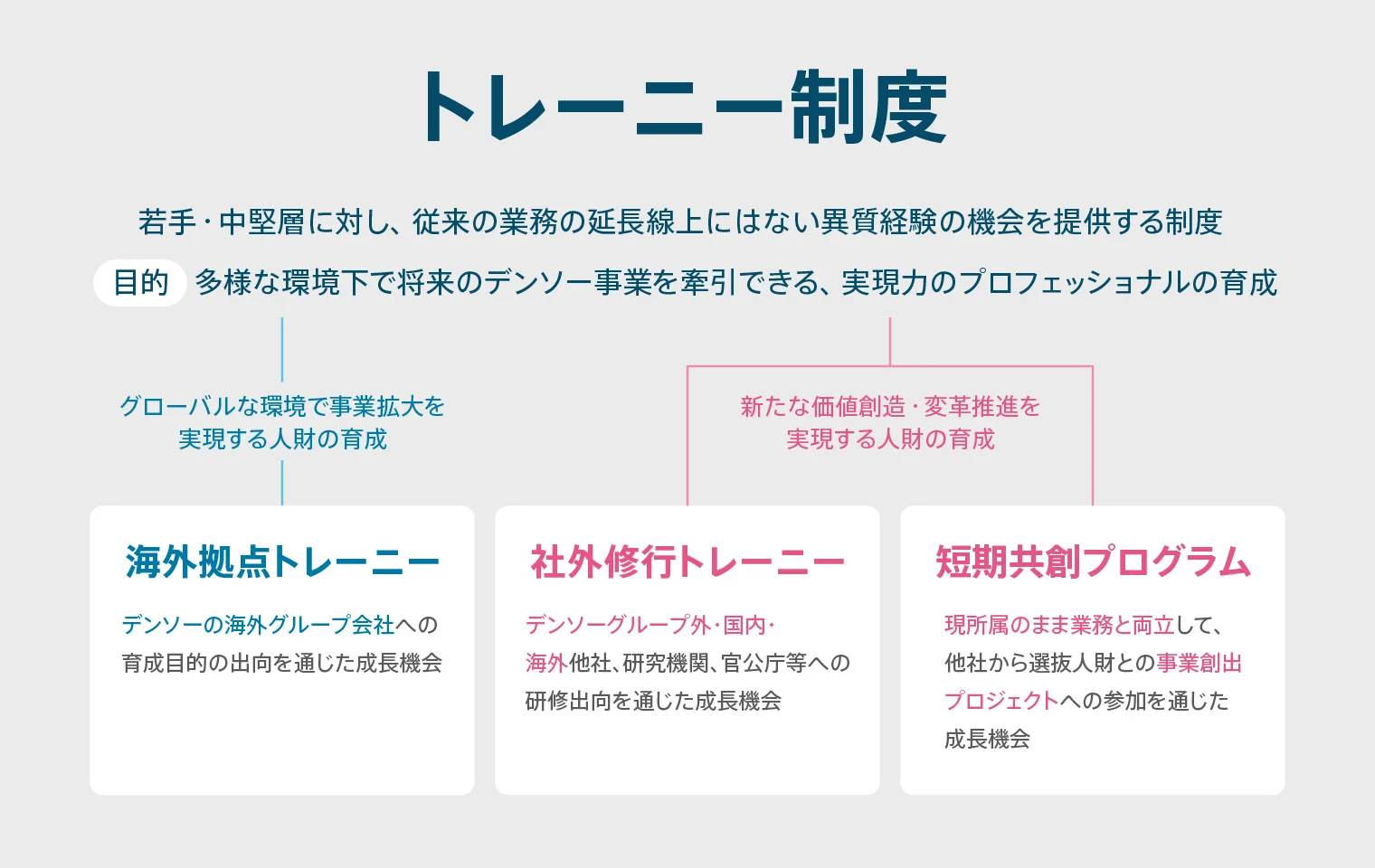

林:若手から中堅までの社員を対象に一定期間、従来の業務の延長線上にはない新たな経験をすることで成長を促す「トレーニー制度」の1コースです。

トレーニー制度には、次の3つのコースがあります。1つめは、デンソーグループの海外拠点に出向する「海外拠点トレーニー」、2つめは、他社での実務を経験する「社外修行トレーニー」、そして3つめが、今回、流石さんと長谷川さんが参加された「短期共創プログラム」です。

林:この「短期共創プログラム」では、半年間にわたり現業の約1割の時間を活用し、他社の選抜人財と協働して新たな事業創出に取り組みます。専門のプログラム提供者が用意した複数のテーマの中から参加者が自ら選び、企業や職位、年齢の異なるメンバーとともに社会課題の解決をめざします。

本制度は、社員の活躍機会を広げ、キャリア実現を継続的に支援することを目的として、2021年度に立ち上げられました。2024年度には、この制度も含めた従業員の自律的なキャリア形成支援制度が評価され、「グッドキャリア企業アワード2024」において、厚生労働省よりイノベーション賞(全国10社)を受賞しています。

──流石さんと長谷川さんはどのような内容のコースに参加したのですか?

流石:私は京都府の移住促進事業や拠点運営事業を展開する会社の課題を特定し、解決策を提案するという内容で、具体的なアプローチ方法も含め、自分たちで決めていきました。

長谷川:私は徳島県で地方創生につながるような新規事業を提案するコースに参加しました。住民の皆さんにヒアリングして日常生活で抱える「潜在的な不平不満」を掘り起こし、背景などを分析した上で解決に向けたビジネスを考えていくという形です。

社外との調整力を身につけ、今後の共創活動に活かしたい

──あらためて短期共創プログラムへの参加を希望した理由を教えてください。

長谷川:近年、LLM(Large Language Models、大規模言語モデル)をはじめとした革新的なAIモデルの登場により、AI関連技術の変化が激しく、その中でデンソーが社会課題を解決していくためには他社との共創が欠かせません。社外調整などのスキルを身につけることで今後の共創活動に活かしたいと思い、参加しました。

流石:私は調整やコミュニケーション面を含め、自分のスキルが社外でも通用するのか、客観的に見てみたいと思ったんです。このプログラムで得る気づきや課題が今後のキャリアを考える上で役立つかもしれない、とも考えました。

──林さんは、どんな想いで短期共創プログラムを推進しているのですか?

林:これまでに参加した社員の多くは「想像以上の刺激を受けた」と話しているので、とくにデンソー一筋で働いてきた皆さんにはぜひ積極的に参加してほしいと思っています。

「後悔しないだろう」という想いで参加したものが、「やってよかった!」という確かな実感に変わった——そのような参加者の声が、短期共創プログラムの推進における大きな後押しとなっています。外に目を向けることで新たな発想を得たり、スキルの幅を広げたりしてもらえたらうれしいです。

──プログラムで印象深い出来事はありましたか?

流石:チーム活動が計画通りに進まなかったことです。なかなか全員でタスクに取り組むことができず、作業が滞る状況が続いていました。私はリーダー役を担っていたため、どのようにチームを動かしていくべきか悩みました。

“きっと、現業とのバランスがなかなかとれなくて手をつけることができないんだろうな”と思っていたのですが、プログラム終了後の反省会の場で、あるメンバーが「なぜそのタスクをやらなきゃいけないのかが腹落ちしていなかった」と話してくれたんです。最初の段階で全員が目的に対して合意し取り組むことができていなかったことに気がつきました。

流石:自社ではこちらがあえて言わなくても、それぞれで意義や事情をくみ取って仕事を進めてくれます。でも、今回のように考え方や背景の異なる人たちが集う場では、最初にアイスブレイクを設けて話しやすい雰囲気をつくった上で、一つひとつのステップを丁寧に積み上げ全員の考えを合わせていく必要があると痛感しました。そうすれば、メンバーもより高いパフォーマンスを発揮できたと思います。チームビルディングは本当に重要ですね。

長谷川:メンバーの心理的安全性を確保する大切さ、よくわかります。私もチームのリーダー役だったのですが、オンラインのミーティングでは自分の考えを相手に適切に伝えたり、相手の意図をくみ取ったりすることが難しいと感じました。

私が所属するチームでは、当初のビジネス案に納得できていないメンバーがいたものの、代わりとなるアイデアが出ず、全体的にモヤモヤした状態が続いていました。その状態が長引いたことで時間がかかり、次第に焦る気持ちが先走ってしまいました。また、締め切りが近づくにつれプレッシャーも増し、さらにアイデアが出にくくなるという悪循環に陥ってしまいました。振り返ってみると、まずはアイデアの量を重視し、自由に発想を広げる“発散のフェーズ”が必要だったのではないかと思います。

最終的に、メンバー全員が納得のいくアイデアにたどり着いてからは、すべてがスムーズに進行しました。その経験から、メンバーの「納得感」がとても重要だということも実感しました。

林:私も数回、お二人の活動の様子を見に行かせていただいた際に、他のチームの活動状況を拝見しましたが、チームビルディングがうまくいっていると話し合いがスムーズに進み、事業提案もきちんと形になっていたという印象です。

信頼関係を築き、全員が納得した上で進める大切さ

──プログラムを経験し、通常業務での課題解決につながるヒントは得られましたか?

長谷川:社外の人たちと連携するためには、全員が納得した上で進めることが何よりも大切だなと。今後の共創においても、自社だけでなく他社のミッションも含めてきちんとすり合わせ、信頼関係を築いていかなければと肝に銘じました。

流石:同感です。腹落ちせず「やらされている」という感覚のメンバーがいる状況ではうまく進まず、納得感をどうつくり上げていくかに注力すべきだと思いました。

──そんな2人の姿を見て、林さんはどう感じましたか?

林:長谷川さんはとても前向きで、楽しんで取り組んでいるのがオンラインでもよく伝わってきました。率先してコミュニケーションをとっていたからか、チームの雰囲気がいつも明るかったですよね。また、このプログラムに参加した後に、社内で受講を検討している方にむけて自ら経験談を語るなど、行動力もあると感じました。

長谷川:大変なこともありましたが、とても楽しかったです。いいメンバーに恵まれたと感謝しています。また、せっかく参加して学んだことを社内にもフィードバックしつつ、多くの人に体験してもらいたいと思ったんです。

林:流石さんは、チームビルディングの難しさに直面しながらも、チームをよくするためにどうすべきかと一生懸命に考え続けながらチャレンジする姿勢が、「さすが」だと感じました。今後に向けても、さらなるチャレンジに意欲的で、その姿勢がすばらしいと思います。

流石:ありがとうございます。今回のプログラムは半年間という短い期間で現業と並行して行っていたので、今後、自社とは異なる環境で専任して業務に取り組める機会があれば、ぜひ挑戦してみたいと考えています。

──プログラムと通常業務とのバランスはどのようにとっていたのですか?

長谷川:コースの参加者全員によるセッションは業務時間内で、セッション外のフィールドワークやチームごとの話し合い、資料作成は業務外で行うという中、自分なりに時間をやりくりして進めました。自らに少し負荷をかけながら工夫してプログラムと通常業務を両立させることで、業務効率化のトレーニングにもなると思ったんです。

流石:もちろん通常業務の負荷には違いがありますが、最終的には自分のやる気次第かなと思います。私は社外のさまざまな人たちとコミュニケーションをとる中で、気持ちの切り替えがうまくでき、限られた時間で効率的に業務を進められるようになったと感じています。

──ずばり、本プログラムの魅力を教えてください。

流石:自分に足りない何かを得られることだと思います。私の場合、異なる前提や価値観を持つ人たちと手を携えて何かを成し遂げていくためには、説明の仕方、伝え方といったコミュニケーションの工夫が非常に大切だと身をもって学びました。

長谷川:まず、社外の方々と一つのプロジェクトを進めること自体、得がたい経験です。そして、何もないところから課題を探り当て、解決策を考える過程では方向性の変更や手戻りなどいろいろな事態が起き、ビジネスパーソンとしての自らの課題を知ることができます。その気づきは、自分の成長に大きくつながるはずです。

真剣に向き合えば向き合うほど、得られるものは大きい

──学んだ内容を活かして今後チャレンジしたいことはありますか?

流石:これから物事を進める際にはロジカルに説明するだけではなく、相手が納得した上で自律的に動き、最大のパフォーマンスを発揮してくれるように、うまくコミュニケーションをとっていきたいです。メンバーに動いてもらう場面でも、単なるゴール設定にとどまらず、実際に取り組むメンバーの立場になって意義や道筋を示していくことが大事だと思っています。

長谷川:今回のプログラムでは、チームメンバーから「その熱量をぜひ大切にして」と言われました。いただいた言葉を胸に抱いて今後、他社との共創を推し進め、デンソーにとってのさらなる価値創出をめざしていきたいと気持ちを新たにしています。

──今後の短期共創プログラムについて、期待することや想いがあれば教えてください。

長谷川:とくに若手社員にとっては、収穫の大きいプログラムだと実感しています。今後、ますます求められるであろうプロジェクトマネジメントや異業種のメンバーと連携する力を高めるには、自分はどのように成長していけばよいのかを考えるきっかけになりました。その道筋を描くことができる、絶好の機会ではないでしょうか。

流石:私は、若手はもちろんのこと、中堅社員にとっても意義深いものになると思います。今年度よりプログラムの参加条件が広がりましたので、より多くの方に挑戦していただければと思います。

──最後に林さん、思い描いている展望や願いを聞かせてください。

林:デンソーがこのような魅力的な研修プログラムを用意していることを、社内外の多くの方々に知っていただきたいと思っています。

参加者はそれぞれに苦労をしながらも大きな学びを得ることができます。真剣に向き合えば向き合うほど、収穫は大きいはずです。参加者が将来、このプログラムを振り返った際に「あの時、頑張って困難を乗り越えたからこそ、今の自分がある」と実感するような研修になればうれしいですね。

今日、流石さんと長谷川さんが目をキラキラさせながら経験談を話す様子を見て、このプログラムは大きな可能性を秘めていると確信しています。これからも、たくさんの方に応募いただき、一緒に挑戦していきたいです。

※ 記載内容は2025年5月時点のものです

COMMENT

「できてない」 を 「できる」に。

知と人が集まる場所。