あなたが実現したいこと、学びたいこと、可能性を広げたいことに、この記事は役に立ちましたか?

ぜひ感じたことを編集部とシェアしてください。

-

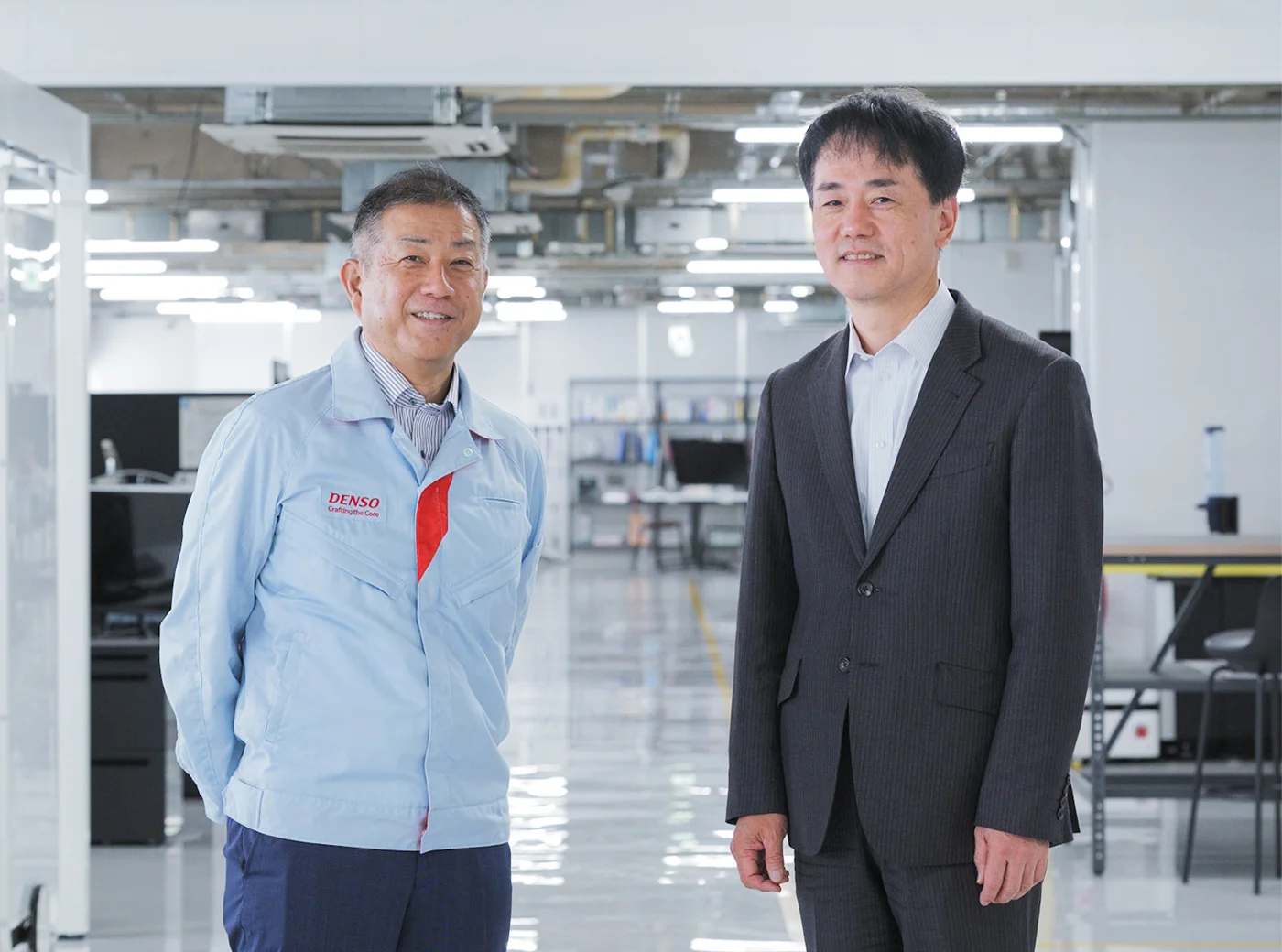

武内 裕嗣Hirotsugu Takeuchi

1987年、日本電装(現:デンソー)に入社し、冷暖房技術部でキャリアをスタート。世界初となるエジェクタサイクルの開発に携わり、第1回ものづくり日本大賞 内閣総理大臣賞を受賞。2014年に常務役員・熱機器事業部長、2017年にICT事業部長、2019年には経営役員に就任し、モビリティエレクトロニクス事業グループ長を歴任。その後、研究開発センター長やCDO,ITデジタル本部長、社会イノベーション事業開発統括部担当、SOKEN社長に加え25年にCTOに就任。

-

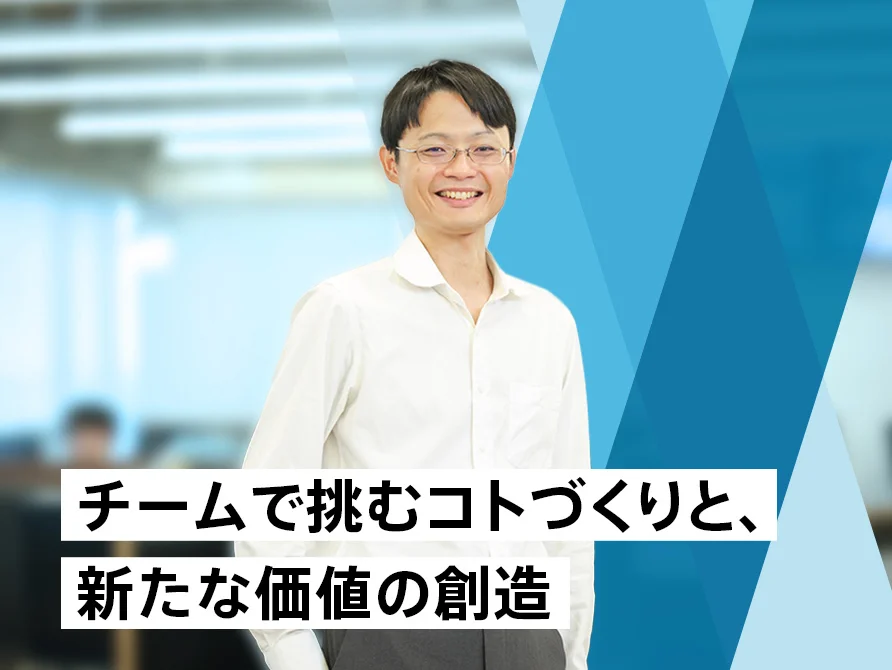

木本 幸博Yukihiro Kimoto

1987年、デンソーに入社。入社以来、研究開発部門のモノづくりを担当。現在は先端技能開発部部長。“「ありがとう」から「さすが」と言われる存在へ”をスローガンに掲げ、共創する技術者や仲間からの期待に応えるだけでなく、期待を超えた活躍と成長に、部員と共に挑戦中。

いま、自動車業界は「100年に一度の大変革期」を迎えています。自動運転技術、MaaS、スマートシティとの連携、電動車両(EV)を充電するためのステーション、走行中に給電する技術など、技術開発の対象はクルマからモビリティ社会の構築まで広がっています。

激変する市場環境に順応し、社会に求められる新しい事業を次々と迅速に生み出すためには、研究開発とその実証を素早く進める力が必要です。変化に対応しながらアイデアをカタチにしていくためには、組織のあり方も変わらなければなりません。

今回は、デンソーにおいて新たなモノづくりに挑戦する研究開発センターの先端技能開発部の取り組みと、目指すビジョンをご紹介します。

この記事の目次

自動車業界に大きな変革をもたらす、新たな技術開発を推進する

自動車業界の100年に一度の大変革とも呼ばれる自動車業界を象徴するのが「CASE」の考え方です。Connected(コネクテッド)、Autonomous(自動運転)、Shared & Service(シェアリング&サービス)、Electric(電動化)の4つの変化が示される中、研究開発センター長の武内裕嗣は『研究開発において特に重要なのが、「自動運転」と「電動化」』と指摘します。

「自動運転」の実現に向けては、歩行者・自転車・バイクなどの安全性を考慮した上で、交通インフラ全体との連携が不可欠になり、従来の「クルマ単体」の技術開発から、「モビリティの社会への影響」を踏まえた設計が重要になってきます。

「電動化」においても、「クルマはガソリンスタンドで燃料を入れれば走る」という時代から、系統電力から動力を取得する時代への移行に伴って、都市の電力インフラとの連携が不可欠となります。

これらの変化により、クルマの価値は大きく拡張しています。自動運転の実現による物流問題の解決や、電動化によりクルマが蓄電池となりインフラとして機能するような可能性が生まれているのです。

一方で、その実現にはさまざまなハードルもあります。自動運転では、判断操作の自動化をはじめとして、どのような環境でも人間と同じように判断できる精度のシステム開発が求められます。電動化についても、バッテリーを多く積むことでコストが上がり重量が増え、逆に走行距離が短くなる可能性があります。

走行可能距離を延ばすために、より大きなバッテリーを搭載すれば、車両コストが上昇するだけではなく、車両重量の増加による電費(※)の悪化、バッテリーの材料である重要鉱物などの資源もさらに必要になるなどの課題があります。

※電費 電力エネルギー源(各種電源、バッテリーなど)の単位容量あたりの走行距離

こうした課題を解決するアプローチとして、電気自動車が走行中に充電できる仕組みの開発や、環境負荷の低い次世代電池の開発、材料技術を開発するためのデータサイエンスなど、さまざまなアプローチが模索されています。

このような100年に一度の大変革をリードする領域で、新しい技術開発を推進していく役割を担っているのが、デンソーの研究開発センター内に設置された「先端技能開発部」です。

技術の社会実装を素早くカタチにする先端技能開発部

デンソーの先端技能開発部が所属する研究開発センターは、会社全体の研究開発機能として、技術開発・リサーチ・技術企画・技術開発支援といった技術管理の他、図面管理や品番管理、製品開発・UXデザインなど、幅広い領域を担ってきた、歴史あるセンターです。

同センターでは、主に製品の企画・設計・研究開発を司る「技術」全般の部門から、実際のモノづくり・実証の部分を担う「技能」部門の領域までをトータルでカバーしています。

社会の変化に対応し、技術を社会実装していくためには、素早く実証を重ねることが求められます。デンソーでは、そうした研究開発のスピード向上に向けて、2018年4月に研究開発センター内に新たな部署として先端技能開発部が立ち上がりました。同部は、研究開発センターにおいて研究開発のアイデアを検証するPoC(Proof of Concept:概念実証)機能を有しています。

先端技能開発部は、まだ世の中に存在しないモノを生み出す「モノづくり」を推進するために、「創る技能(ハードウェア、ソフトウェアを開発試作する職種)」と「測る技能(計測手法を開発し試作品を試験実験する職種)」が一体となった体制で、非常に早いスピードで製品開発の企画を実行中です。

武内は、先端技能開発部の特徴を「ハードもソフトもすべてひと通り理解しており、自分たちで試作も図面作成もできるエンジニア集団」だと説明します。

「これからは、技術と技能が一体となる研究開発が重要だと考えています。AIが進歩して設計の作業が自動化されたとしても、設計したモノをカタチにできる人材がいなければ、あらゆる開発は机上の空論の域を出なくなってしまう。フィジカルなモノづくりを理解し、シミュレーションの世界を現実に落とし込むための調整ができる人間がここに集結しているので、『まだこの世に存在しない新しいモノづくり』を目指す上では、とても心強いチームです」(武内)

武内の発言を受け、先端技能開発部部長の木本幸博は、自分たちの部署の担う使命について、次のように語ります。

「研究開発センターでは、アイデアを生み出す技術者と、それをカタチにする私たち先端技能開発部が一体となり、社会課題を解決する製品を研究開発しています。まだ世の中にないものを、社会に一日でも早く提供するために、技術者のアイデアを正しく理解するだけでなく、その向こう側にいるお客様の声にも耳を澄ませ、技術者のアイデアを、チームの開発力を結集させて創造し、付加価値を加えてアウトプットしていく……そんな挑戦に日々向き合っています」(木本)

6つの部署が連携し、技術者の思考とお客様のニーズを的確に捉えて、付加価値の高いアウトプットを実現

先端技能開発部は、どのようにプロジェクトを進めているのでしょうか。

デンソーの技能者は大きく「開発技能」と「量産技能」の2つに役割を分け、デンソーのモノづくりを担っています。「開発技能」は世の中にない製品(0→1)を生み出す創造力が求められる一方で、「量産技能」はお客様が喜ぶ製品(99→100)を作り上げる改善力が求められます。先端技能開発部が担うのは、「開発技能」の中でも最も入口の部分。まだ世の中にない製品を作り出す、最初の一歩です。

先端技能開発部の実務の要点は、大きく2つあります。1つ目は、研究開発センターで生み出す先端技術の価値を実証し、後工程(生産戦略の立案・実行)につなぐこと。2つ目は、全社の開発技能を担っている部署への活躍支援です。

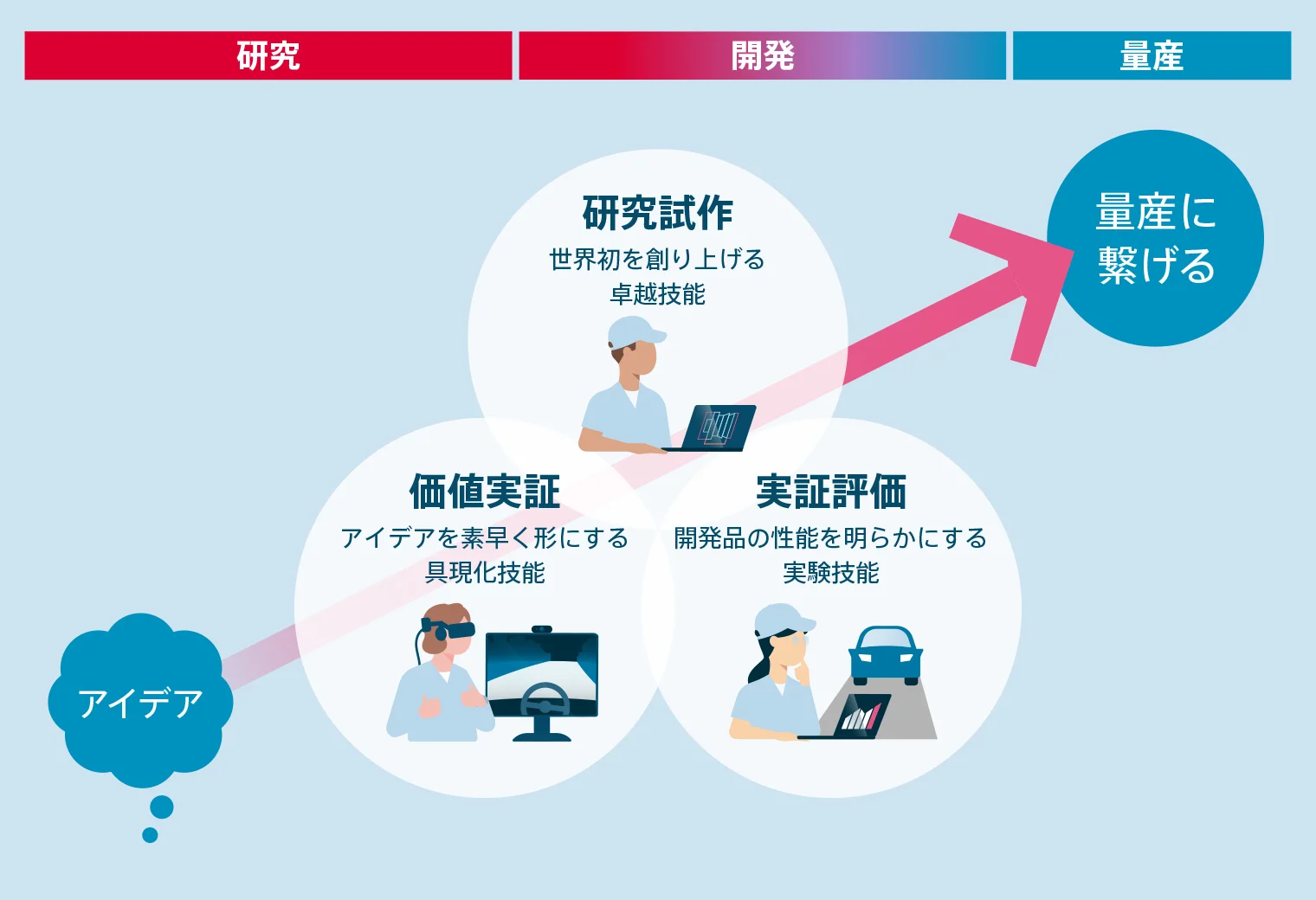

1つ目については、技術者のアイデアをカタチにするために、「価値実証」「研究試作」「実証評価」の3つの工程に分けて進行します。

「価値実証」工程では、先端技術を使いこなしアイデアを素早くカタチにする技能、「研究試作」工程では、新たなる技術開発のカタチを創り込み、実証フェーズへとつなげていく技能、「実証評価」工程では、開発された製品の性能を評価する技能が、それぞれ求められています。

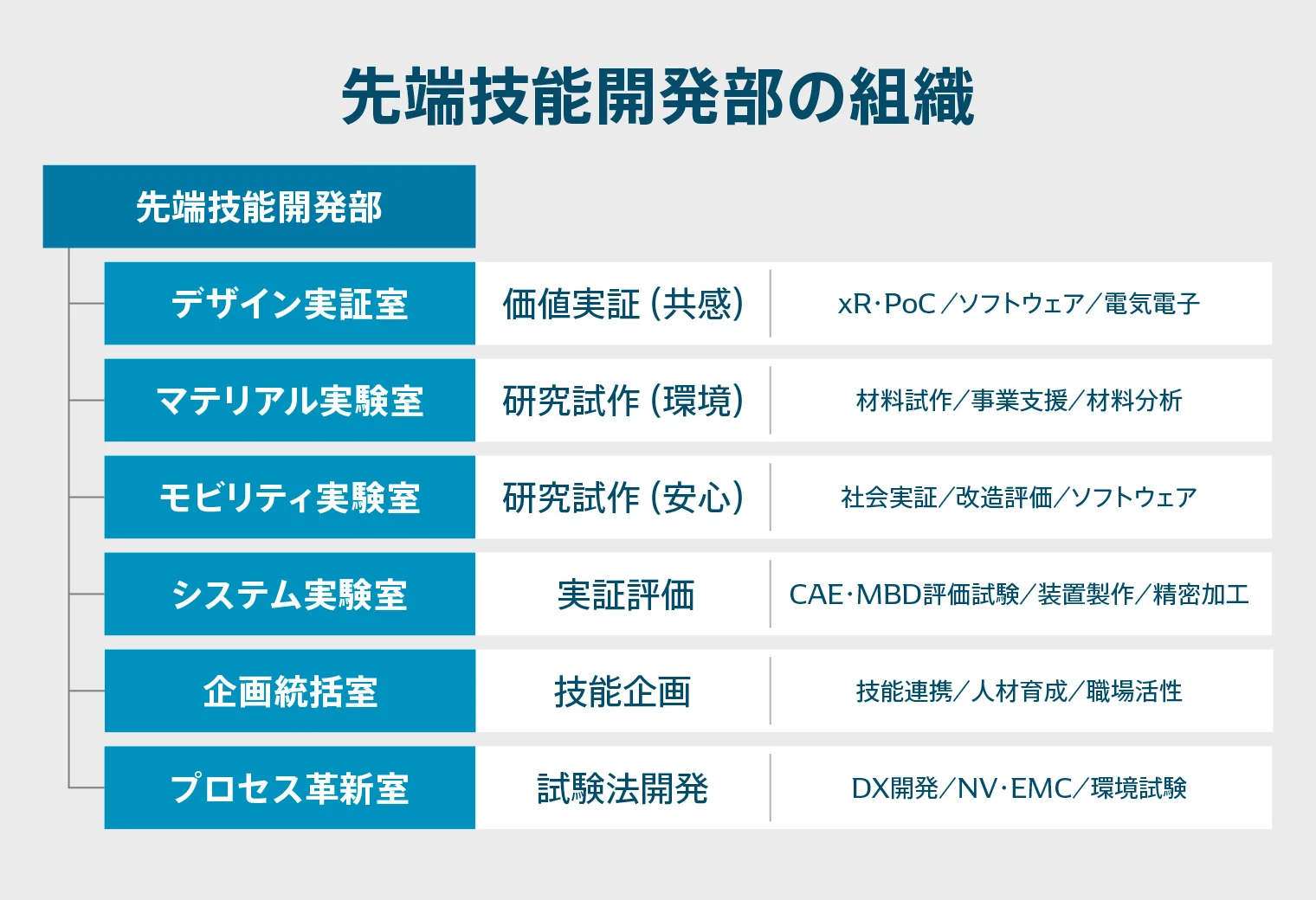

部内にある「デザイン実証室」が技術アイデアの価値実証を、「マテリアル実験室」「モビリティ実験室」が、それぞれ環境にやさしい製品開発や安心・安全につながる製品開発の研究試作を、「システム実験室」が評価ベンチ開発から解析評価の実証評価を、それぞれ担っています。

具体的には、価値実証ではメカニクス・エレクトロニクス・ソフトウェアにおけるPoC(Proof of Concept)を、研究試作では材料試作・分析と超精密加工・評価ベンチ開発・車両改造を、実証評価ではCAE(※1)及びMBD解析(※2)・ベンチ評価・車両環境試験・走行評価・NV(※3)・EMC評価(※4)を行っています。

※1 Computer Aided Engineering:コンピュータを利用した設計支援やそのシステム

※2 Model Based Development:御および開発対象をモデル化し、シミュレーションを実施することで、効率的に検証を行いながら設計開発を行う手法

※3 NV:製品開発におけるノイズや振動の解析や評価

※4 EMC評価:電磁波によって電気機器、電子機器が誤動作しないか確認する評価

2つ目については、「企画統括室」が開発技能を担う部署と連携して開発技能の将来課題や技能企画の共創を、「プロセス革新室」が試験法を開発し、開発技能を担う部署への提案を担います。また、企画統括室は部員が安心して活躍できる安全管理と活性化のための活動も担っています。

デザイン実証室、マテリアル実験室、モビリティ実験室、システム実験室、企画統括室、プロセス革新室の6つの部署が密に連携しながら、先端技能開発部は新たなモノづくりに打ち込んでいます。

社内の技術的なハブとして、新たなモノづくりプロセスを推進する

技術者との連携だけでなく、部署間の連携も行いながら技術の社会実装をスピーディに進めるためには、モノづくりの進め方も新しくしていかなければなりません。

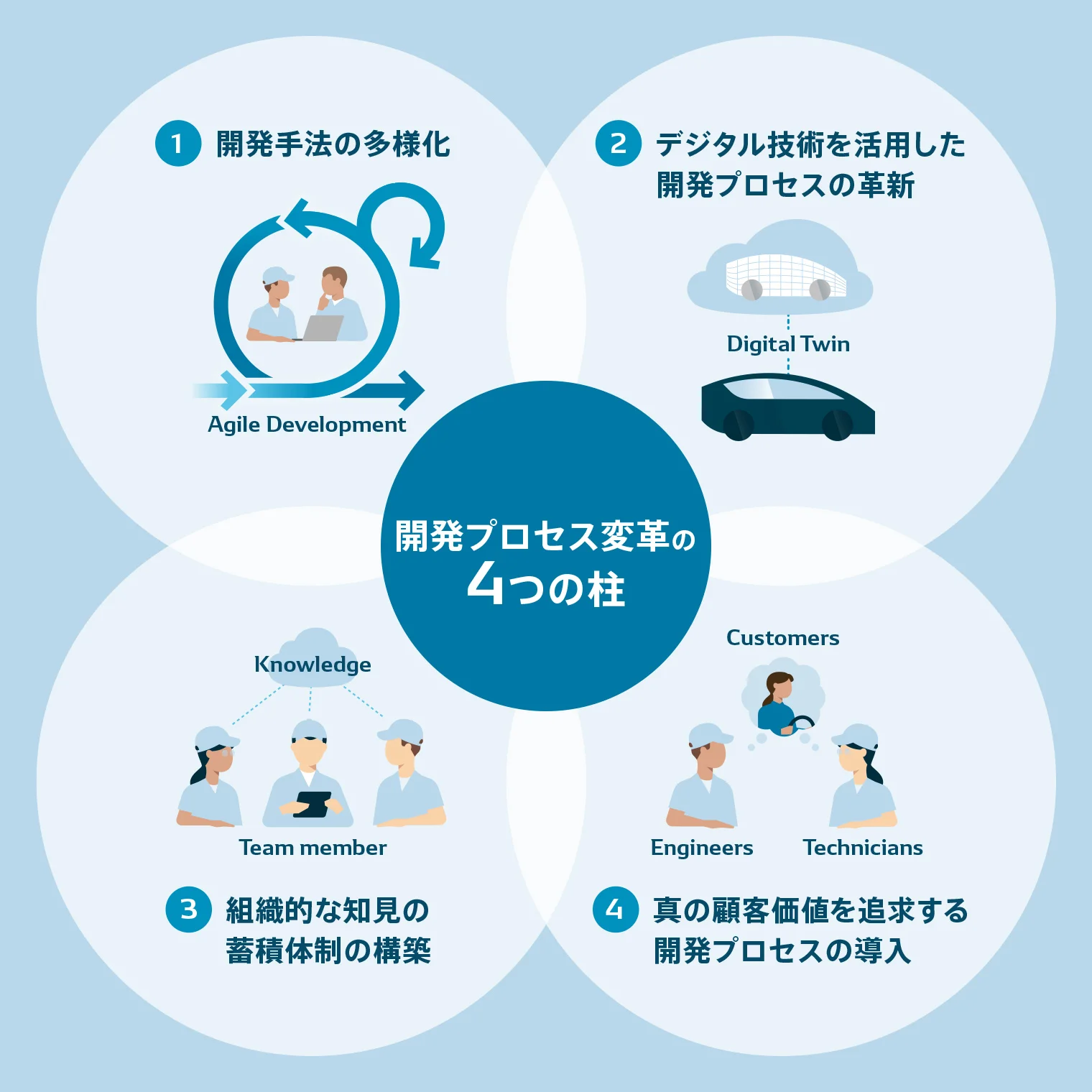

先端技能開発部では、従来のモノづくりの枠を超えて、新たな開発プロセスの変革に挑戦しています。その取り組みは、大きく4つの柱から成り立っています。

第一に、開発手法の多様化です。これまで自動車業界で主流だったウォーターフォール開発に加えて、アジャイル開発の手法を積極的に学び、プロジェクトの性質に応じて適材適所で使い分けています。変化の激しい市場環境において、迅速な仮説検証と改善を繰り返すアジャイル的なアプローチは、特に新規性の高いプロジェクトで効力を発揮しています。

第二に、デジタル技術を活用した開発プロセスの革新です。デジタルツインによって現実世界の製品や生産プロセスを仮想空間で再現し、シミュレーションを重ねることで、試作回数の削減と開発期間の短縮を実現しています。この変革を支えるため、ソフトウェア開発能力を持つ人材やデータサイエンティストの育成にも力を入れ、技能系人材のスキルセットを拡充しています。

第三に、組織的な知見の蓄積体制の構築です。従来は個人の経験や技能に依存していた部分を、チーム全体で共有・活用できる仕組みへと転換しています。プロジェクトで得られた知見やノウハウを組織の資産として体系的に蓄積することで、部署全体の開発力向上と、新たなプロジェクトへの応用を可能にしています。

第四に、真の顧客価値を追求する開発プロセスの導入です。技術者からの要望や仕様をカタチにするだけでなく、その先にいるエンドユーザーの潜在的なニーズや課題(顧客ペイン)を深く理解し、それを解決する製品開発を心がけています。プロトタイプを通じて早期に顧客の声を収集し、それを開発にフィードバックすることで、社会に必要とされる技術の実装を目指しています。

こうした開発プロセスの変革を経て、先端技能開発部は「デンソー社内の技術的なハブ」として機能し始めている、と木本は語ります。

「異なる部署からの依頼に応える中で、それらに類似の要素があったとします。その場合、私たちがハブとなり、異なる技術同士のシナジーを創出する可能性が生まれているんです。こうした活動を続けることで、今まで縦割りだった部署の間で、横断的なコラボレーションが起きることに貢献していきたいと思います」(木本)

先端技能開発部がハブとして活動し、部署間のシナジーを生み出すためにも、重要になるのは「受発注関係」から脱却し、パートナーとしてプロジェクトに取り組むことだと木本は言葉を続けます。

「これまでは技術者がさまざまな企画構想を立て、ある程度固まった段階で私たちに相談があることが多かったんです。しかし、構想段階から私たちが関与し、お客様の声を想像したり、直接聞いたりもしながら、社会実装する製品の初期の方向性を定めていくことが大事だと捉えています。

その際、プロトタイプがあるかないかで、お客様とのやり取りの質は大きく変わってきます。実物があればそれまで顕在化していなかった要望も確認できます。構想段階で、お客様に見せるプロトタイプの完成度をどこまで上げられるかが勝負だと考えています」(木本)

社会全体での新しい技術実装の機運を高めていく

まだ世の中にないモノづくりを手がける――そんな先端技能開発部の取り組みを象徴するプロジェクトとして、「走行中給電」の実証や、モノづくりおけるデータサイエンス活用、材料開発の自動化・自律化などが進行しています。

たとえば、走行中給電においては、電気自動車の普及における最大の課題である「給電インフラの不足」を解決するため、デンソーは走行中給電の技術開発に取り組み、2024年9月には50時間連続で電池残量を減らさずに走り続けられることを実証しました。

この実証プロジェクトは先端技能開発部が中心となり、車体改造からインターフェイス設計まで、メカニクス・エレクトロニクス・ソフトウェアを包括した総合力と、技術と技能を一体化させた実装力を結集して成功に導いたもので、武内は「これまで培ってきた実装力が活きたプロジェクト」と振り返ります。

「関係者に走行中給電の実証を見ていただく機会がありました。その際、『もうここまでできているんですか?』という驚きを伴った反応が多かったんです。メーカーだけではなく行政の方からも『デンソーさんは本気なんですね』という感想をいただきました。私たちが率先して姿勢と進捗を可視化していくことで、社会全体での新しい技術実装の機運が高まっていくと思っています。研究開発のメンバーと先端技能開発部のメンバーが連携しながら、その実装をより加速させていければと考えています」(武内)

先端技能開発部は、技術の実証スピードを高め、社会に貢献していくためにさらなる挑戦を続けていきます。

今後は、先述の「価値実証」から「研究試作」や「実証評価」のフェーズに進むプロジェクトを増やすために、メーカーでの実証にも耐えられる品質の追求や仕組み、プロセスの刷新に取り組んでいきます。

新たな技術の社会実装に向けてさらなる開発のスピードアップも期待される中で、部内メンバーの心が疲弊しないことも重要です。そのために、一人ひとりの挑戦が成長や、やりがいにつながるポジティブなマインドに導き、そのマインドが連鎖する風土づくりにも挑戦していきます。

「新しいものを生み出すだけでなく、そのためのやり方やルール自体も自分たちで作っていくことは非常に困難が伴います。けれども、誰もやったことのない挑戦ができるのは、本当に面白いし成長に繋がると思います。この挑戦を楽しめる仲間を増やしつつ、社会を前に進めていけるような新しいモノづくりを、チームでけん引していきたいと考えています」(木本)

デンソーの先端技能開発部は、技術者のアイデアをカタチにするエンジニア集団として、技術の社会実装に尽力しています。100年に一度の自動車業界の大変革期を技術力でもってけん引できるように、これからも挑戦を続けていきます。

COMMENT

「できてない」 を 「できる」に。

知と人が集まる場所。