あなたが実現したいこと、学びたいこと、可能性を広げたいことに、この記事は役に立ちましたか?

ぜひ感じたことを編集部とシェアしてください。

-

自動車&ライフソリューション部杉山 幸一

1998年デンソー入社。ガソリン用インジェクターの開発・量産化、生産技術を経て、2012年に新事業へ異動し、自治体向けITサービス「ライフビジョン」を開発。2014年より全国自治体への拡販を開始し、現在本事業を統括。

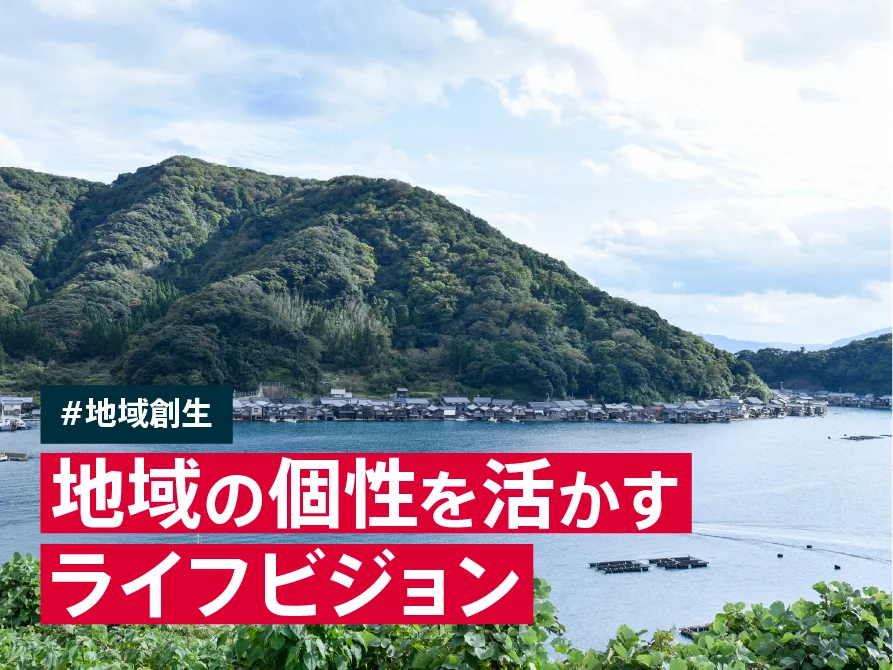

行政デジタル化の気運が高まる中、あらゆる人々を取り残さず、いかに便利なサービスを提供するかは大きな課題だ。

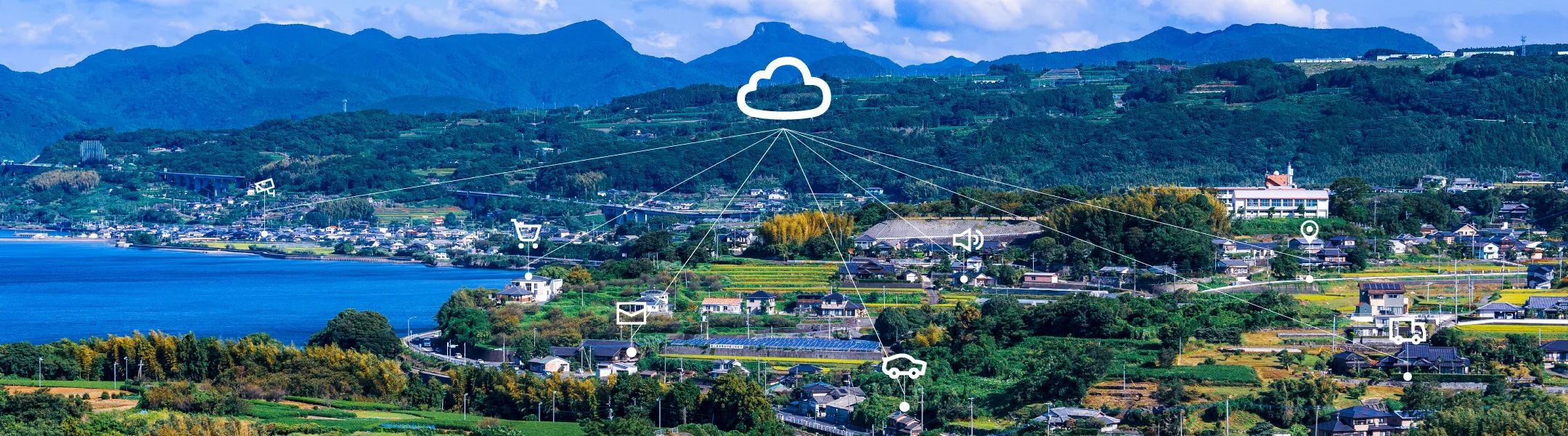

デンソーの地域情報配信サービス「ライフビジョン」は、高齢者にも使いやすいユーザーインターフェイスが人気を博し、全国40以上の自治体で導入されている。地方から始まるDXは、これからどう展開していくのだろう。

この記事の目次

本当の意味で誰もが使える情報配信サービス

「ライフビジョン」は自治体向けの地域情報配信サービスだということですが、自動車部品メーカーのデンソーがこうしたサービスを手がけるのはとても意外な印象を受けました。

杉山: デンソーはものづくりを得意としているのですが、エンドユーザーに直接商品やサービスを提供する事業はほとんど行っていませんでした。

ただし将来は、MaaS(Mobility as a Service)を始めとして、ネットワーク上で動くサービスが主流になっていくだろう。そうなると、エンドユーザーに直接サービスを届ける仕組みが必要になって来ると思われます。

今、世の中で一番必要とされていて、デンソーにできることとは何か?

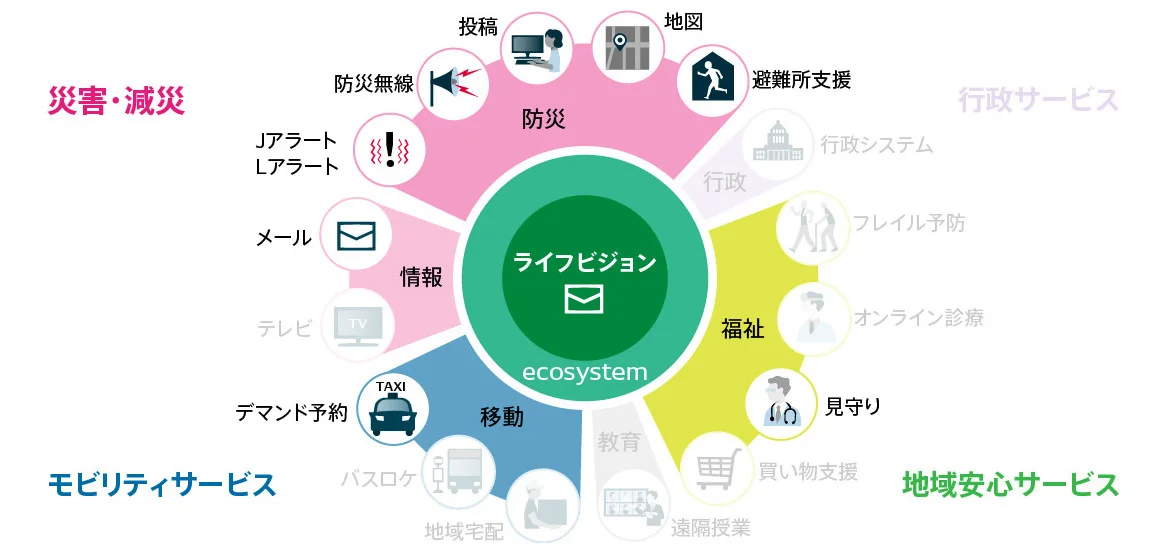

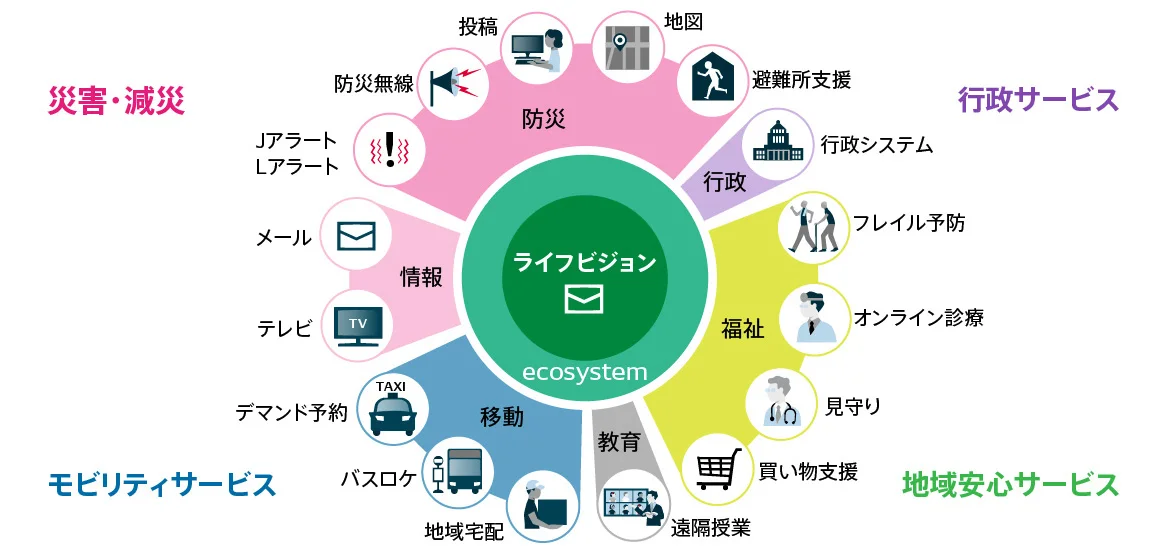

将来的なスマートシティの可能性も見据えた上で、たどり着いたのが、自治体から住民への情報配信の仕組みでした。スマートフォンアプリや専用タブレットに対してお知らせや災害情報を文字・音声・画像で配信する機能をコアとし、防災や福祉、公共交通に関するサービスも拡張機能として選べるようにしました。ライフビジョンは2014年にサービスを開始し、現在では40以上の自治体に使っていただいています。

デンソーのライフビジョンで、ユニークな部分は何でしょうか?

杉山: 綿密なUX調査に基づいた機能とUIです。また、現在は都市部などの基盤システムを対象としたサービスが多く、地方、中でも過疎に困っている自治体やそこに暮らす高齢者を対象にしたサービスは多くありません。そんな中、効率が悪いと思われがちですが、私たちは最初からあえて人口が比較的少ない地方自治体を選び、新しい機能やサービスのPoC(概念実証)を行ってきました。その方がユーザーとの距離が近く、コミュニティに入っていきやすいと考えたからです。

モビリティ製品での経験を生かした誰にとっても使いやすいUI

エンドユーザーが高齢者となると、スマホやタブレットに抵抗がある方も多いかと思いますが、どのような工夫をされたのでしょうか?

杉山: ユーザーインターフェイスは特にこだわって開発した部分で、さまざまな地方の高齢者に協力していただきました。

老眼鏡をかけなくてもテキストが読める文字のサイズや、1行の文字数、メニューの数はどれくらいが適切か、画面を遷移させる場合はいくつまで記憶に残るかなど、相当に細かい調査をしました。サービスを開発する側としては、メニュー項目を増やして多機能化したくなるのですが、項目が多すぎると認知されずに使われないという現実もはっきりわかりました。

画面の色にしても、高齢者は黄色いサングラスをかけたような見え方になるため、赤が茶色に見えたりしてしまいます。そのため、色で機能を表現するのではなく、メニューは同系統の色でまとめ、アイコンで区別できるようにしました。

デンソーは、モビリティ製品において誰もが使いやすいUIを開発しています。カーナビやメーターなどで迷わず情報を読み取れるように工夫をおり、そうしたノウハウをWeb上のサービスにも活かしています。

高齢化社会では、そうしたUI(ユーザーインターフェイス)/UX(ユーザー体験)の知見がものすごく重要になってきそうですね。

杉山: 一口に高齢者といっても、10年前と今では高齢者のITリテラシーも大きく向上して、できることがどんどん増えています。そのため私たちも、サービスにどこまでの機能を盛り込めるかについて、定期的に調査を行っているところです。

サービスの提供形態は、どうなっていますか?

杉山: ライフビジョンは、AWS上で稼働するサービスです。ライフビジョンのシステム自体は1つで、各自治体ごとにスペースを用意し、必要に応じて機能などを選んでいただくようになっています。可用性を高めるため、AWSリージョン内の複数AZ(Availability Zone:ある地域に立地するデータセンター群のひとかたまり)を使う、マルチAZ構成にしています。

自治体とともにサービスを作り上げる

自治体によってもサービスのニーズは大きく異なるかと思います。どのようにニーズを汲み取り、サービスに反映していくのでしょうか?

杉山: 自治体の要望に対してそのままサービスを開発するのではなく、じっくりコンサルティングさせていただいています。ITサービスを活用して効率化したり、課題を解決したりするのが1つのゴールではありますが、これまで行っていたことをいきなりITに置き換えるのがベストとは限りません。

例えば、ある自治体からは買い物支援のために地元商店ECサイトを立ちあげてほしいという要望をいただきました。けれど、商店主たちの高齢化が進んでいて後継者もおらず、年商もそれほど大きくありませんでした。ECサイトを構築しても運用する人材がいませんし、リアル店舗に馴染んでいた方がオンラインショッピングにすぐ切り替えて利用できるわけでもありません。

そこで、ライフビジョン上では商品を見せるだけにし、実際の申込は電話で行う。商店主やユーザーが慣れてきたら、次のステップとしてECサイトを構築するようにしませんかと提案しました。

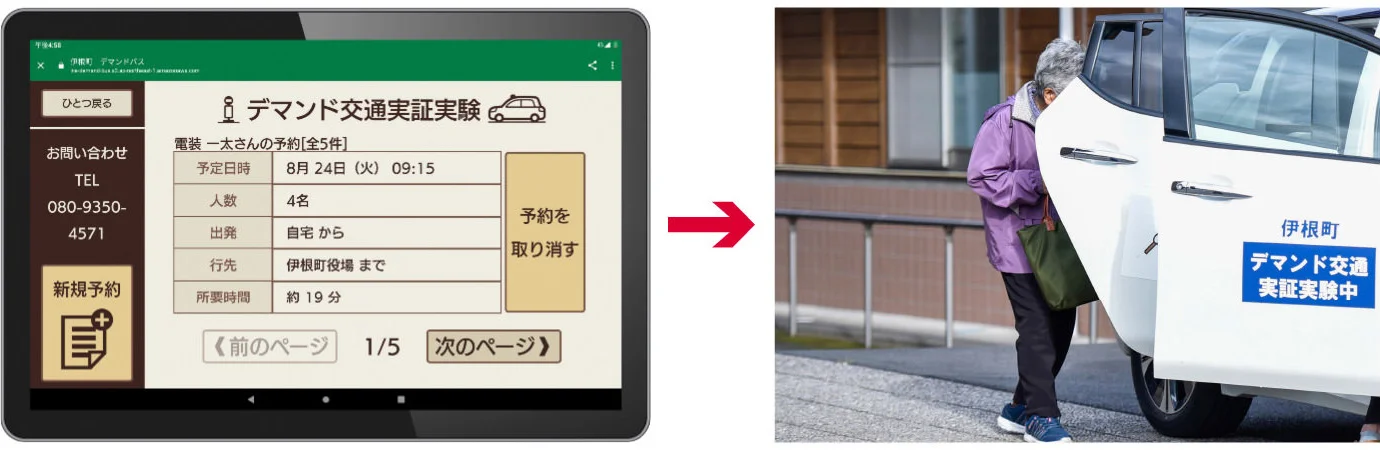

あとで述べるオンデマンドタクシーの予約システムも、予約をすべてネットで完結させると、本当に予約できているのか心配になるユーザーもいらっしゃいます。ならば、ネットでは常に予約できるようにしつつ、時間を決めて電話でも予約できるようにして時間を掛けて浸透させようということになりました。

エンジニアとしても、作ったサービスが使われないとモティベーションが上がりませんし、ユーザーに「ありがとう」と言ってもらいたい。ITで解決する部分と、人が解決する部分のハイブリッドはライフビジョンの強みだと思います。

機能改善や追加などは、どれくらいのサイクルで行われているのでしょう?

杉山: 機能改善に関しては毎月定期リリースを行っています。また、内容にもよりますが、要望をいただいて機能開発する場合は、だいたい1ヶ月~6ヶ月程度のスパンが多いですね。

使いやすいサービスを作ったとしても、これまでスマホやタブレットを使ったことがないユーザーにとっては、敷居が高いのではないでしょうか?

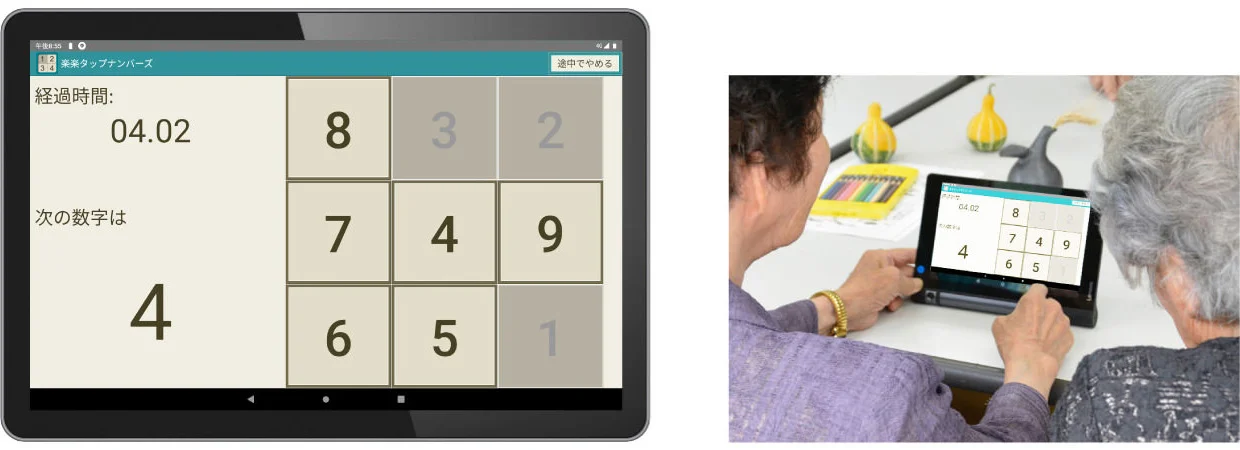

杉山: 自治体にサービスを導入する際には、ITが苦手な方を対象にした説明会を公民館などで開催しています。このために大学と共同でゲームも開発しました。これは、タブレットのタップやフリックといった操作を、楽しみながら学んでもらえるというものです。このゲームを1ヶ月くらい遊んでいただくと、高齢者でも操作に馴染んでいただけるようになっています。

説明会に参加された方は、皆サービスを活用できるようになりますか?

杉山: だいたい二手に分かれますね。ITは苦手だけど、子供や孫が使っているから自分もやってみたいという方が8割。残りの2割は苦手だから絶対やりたくないという方で、携帯電話などもお使いでない。前者は説明会に参加されると、自分もできるという感触を持っていただけるようです。けれど2割の方の中には、説明会で自分より年上の方が楽しそうに使っているのを見て、奮起される方もいらっしゃいます。

最後までどうしても使いたくないという方も確かにいらっしゃいますが、ライフビジョンの専用タブレットは、手を触れなくてもお知らせなどは音声で流れます。ラジオみたいなものだと思って、まずはおうちに置いて使ってみてくださいとご案内しています。

専用タブレットは、ラジオのように音声を聞くだけでも活用できる。

サービスを導入したことで、自治体やユーザーに何か変化はありましたか?

杉山: 導入された自治体では、ペーパーレス化が確実に進みました。例えば、これまで回覧板を回していた情報をすべてライフビジョンからの配信にすることで、膨大な紙を使わずに済み、掲示板等に張り出す手間もなくなります。会合などへの出欠確認にも使われています。電話やFAXでの確認がなくなったことで、自治体としても大幅に工数を削減できているそうです。

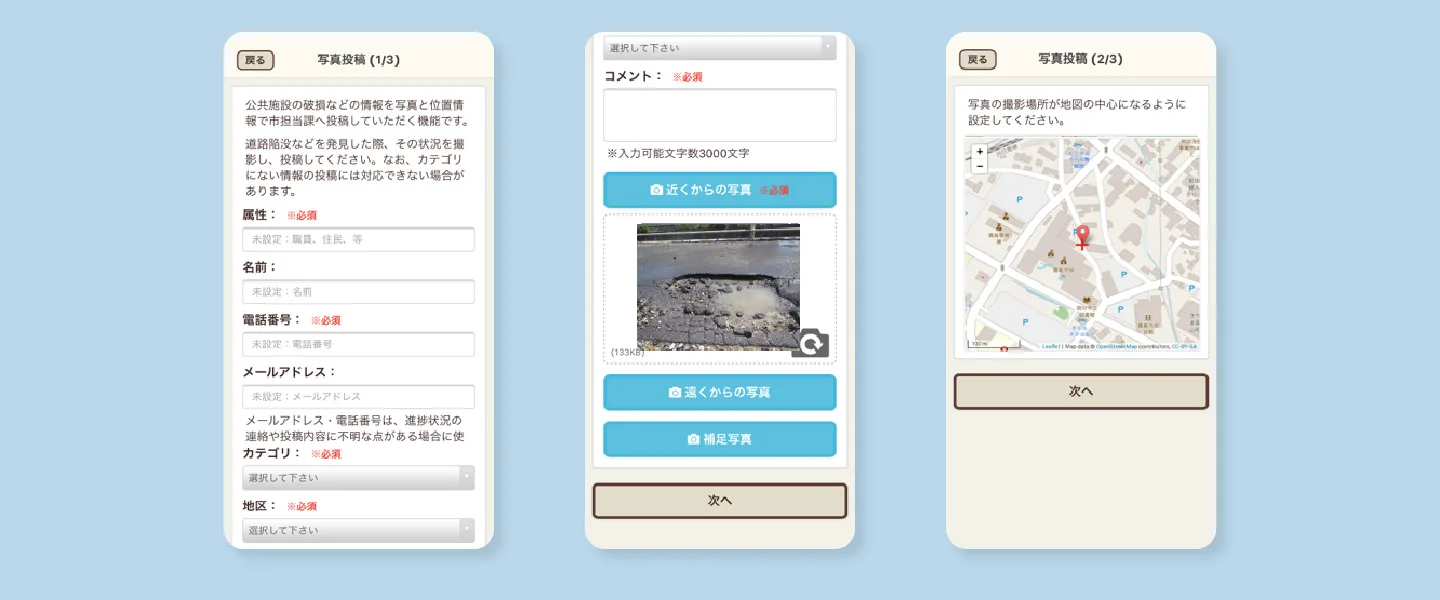

あと、自治体職員から一番好評をいただいているのが、写真投稿機能ですね。今までですと、道路が陥没していた場合、住民からの連絡を電話で受け、職員が出向いていって調べる必要がありました。ライフビジョンのスマホアプリで、現場を撮影して投稿すれば、写真に位置情報も添付されていますから、職員もすぐに対応を取ることができます。

サービスを導入したことで、自治体やユーザーに何か変化はありましたか?ただ、これまで紙をメインで使っていた自治体が、いきなりデジタルに切り替えるのは大変なのではないでしょうか?

杉山: いきなりというのはなかなか難しいので、段階的に進めていくケースがほとんどです。例えば、毎月配布していた広報紙を、3ヶ月に1回に減らし、住民の反応を見るという形ですね。一番進んでいる自治体では、紙での情報発信を半年に1回にまで減らしました。

アクティブユーザー率も調べているのですが、平時でもだいたい8割くらいのユーザーがアクティブですので、利用率は高いと思います。災害などが起こって、自治体から防災情報が発信される時には、アクティブユーザー率はさらに跳ね上がります。

これから追加される機能としては、どういうものがありますか?

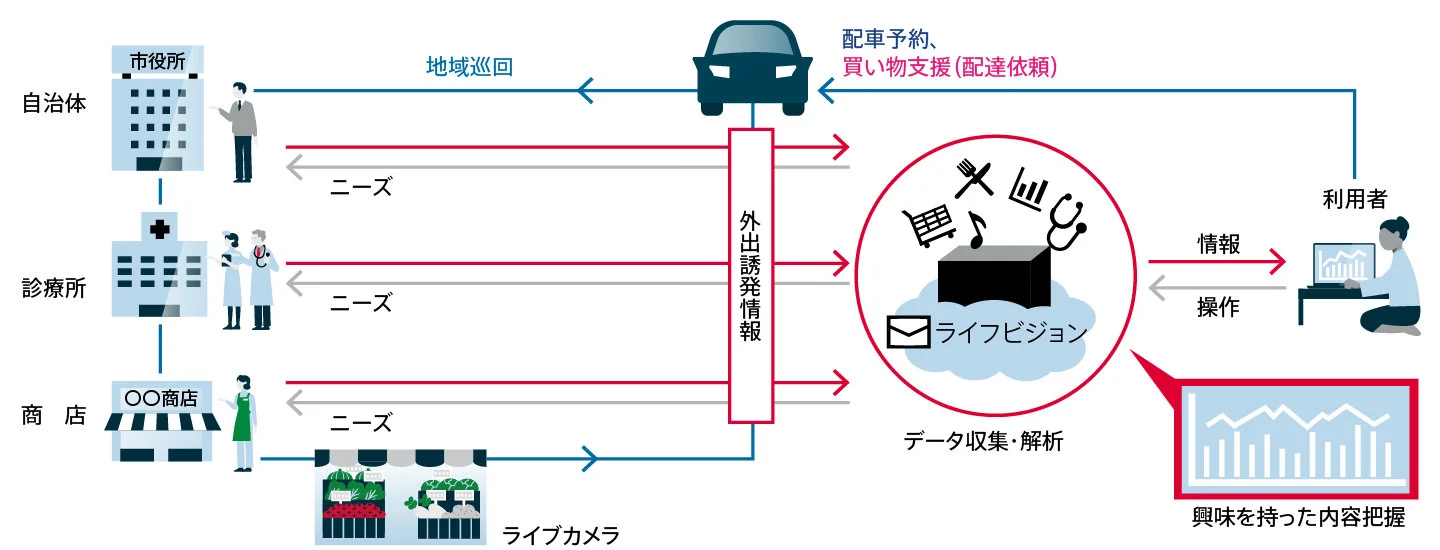

杉山: 住民の方にインフラとして認知されてきた感触はあります。自治体側からは、情報配信だけでなく双方向のツールとして使いたいという要望も増えてきており、オンデマンドタクシー予約システムを現在進めているところです。ライフビジョンの場合、自治体の世帯管理情報と専用タブレットのIDを紐付けていますから、個人情報の入力なしにタクシーを予約できるのは大きな特長でしょう。

現在のところ、タクシーなどの料金は現金で徴収することになりますが、将来的には公共料金の徴収などとサービス上でまとめていく形にしていけると良いと考えています。

さまざまな事業者とつながるプラットフォームへ

高齢者がきちんと使える情報配信システムは、ある意味DXの最先端と言えますね。将来的には、スマートシティ的なプラットフォームを目指すのでしょうか?

杉山: API(Application Programming Interface:あるサービスの機能を別のサービスから呼び出す仕組み)連携によって、さまざまな事業者との結びつきを深めていこうとしているところです。先に述べたタクシー予約もそうですが、地方でデマンド交通を手がけたいという事業者は多くいらっしゃいます。MaaSというと大がかりなイメージがありますが、私たちとしては、幹線バス・鉄道と自治体とを結ぶラストワンマイルをカバーしたいと考えています。

医療や介護での利用はいかがでしょう?

杉山: 日本でオンライン診療が進まない理由として、制度やシステム普及率の問題がありますが、患者さんの心理面も大きな課題です。医師と患者の間にきちんと人間関係ができているかどうかが、オンライン診療の成否に影響することがわかってきました。そこで高齢者の方が信頼を寄せている診療所と組んで、小規模なオンライン診療のモデルができないか検討を進めています。

現在、API連携はどのように行っているのでしょう?

杉山: ライフビジョン側で用意したWeb APIを、パートナーとなる企業に公開してデータ連携を図っています。

将来的には、ライフビジョンプラットフォーム内にサービス機能をマイクロサービス化して配置し、それを利用するためのAPIを外部に公開していく予定です。

データを利活用したビジネスに注目が集まっています。今後、こうしたビジネスを展開されることもありますか?

杉山: 注目しているのは、人流です。人流のデータを収集することができれば、地域の商店や病院もそのデータを使ってニーズの予測ができ、広告を配信したいという事業者も現れてくるでしょう。

自治体によっては全戸にタブレットを導入しているところもあるのですが、タブレットに広告を流すと、見ていただける確率も従来の紙広告より大幅に上がることがわかっています。自治体にとっては、新たな収入源の可能性が開けるわけです。自治体や紙広告の業者とも組んで、地域でお金が回る仕組みが作れないか考えています。

お話をうかがっていると、単にサービスを開発するだけでなく、自治体や住民の意見を吸い上げて新しい仕組みを提案するなど、いわゆるソフトウェアエンジニアの仕事とはずいぶん違いますね。

杉山: サーバー側のシステムやアプリケーションをゴリゴリ開発して行くエンジニアリングももちろんあって、そのための開発環境も充実していると思います。

その一方で、お客様とコミュニケーションを取りながら、新しい機能を開発していきたいというエンジニアが増えてきました。開発側からプロダクトアウトでサービスを提供するのではなく、お客様の必要とされるものをマーケットインで開発して、素早く実証していく。そういうことができる環境があるのは、私たちのチームの特徴でしょう。

やはり自分の仕事がすぐお客様の役に立つ、その実感が得られるのは大きいと思います。地方の高齢者には厳しい暮らしをされている方も少なからずいらっしゃいますが、そういう方々に「すごく便利になったよ」と直接声を掛けていただける。エンジニアとして、とてもモティベーションが上がる瞬間です。

関連記事

さまざまな導入自治体の声が掲載されています。

ライフビジョンの詳しい特長や事例紹介は、こちらをご覧ください。

適したポジションやイベントがある場合は、個別に連絡が届きます。

こちらからぜひキャリア登録をご検討ください。

COMMENT

「できてない」 を 「できる」に。

知と人が集まる場所。