あなたが実現したいこと、学びたいこと、可能性を広げたいことに、この記事は役に立ちましたか?

ぜひ感じたことを編集部とシェアしてください。

私たちの食卓に並ぶ食材は、フードバリューチェーンに関わるさまざまな方々に支えられ、届いています。そうした流通の透明性を担保する「トレーサビリティ」は、食の安心・安全を支える重要な仕組みです。

しかし、食の安心・安全が揺らぐような出来事も起きています。2022年、熊本県産と表示されたあさりが大量に流通する産地偽装問題が発覚。信頼回復に向け、デンソーは県や漁業者と連携し、QRコードを活用したトレーサビリティシステムを開発しました。その取り組みの背景をご紹介します。

この記事の目次

97%のあさりが産地偽装。一刻も早く求められる信頼回復と「透明性」

スーパーやレストランで、生産者の顔や原産地が見える食材が並ぶことが増えてきました。「この野菜は○○さんが育てました」「この魚は○○港で水揚げされました」──こうした情報を目にすると、信頼して食事を楽しめるという方もいるかもしれません。

食の安全性を考える上では、産地や原材料、栄養素などの情報に誰もがアクセスできる「透明性」を確保することが重要です。その実現には、食材がどこでつくられ、どう運ばれてきたかを可視化する「トレーサビリティ」の仕組みが欠かせません。生産者が手がけた食材が正しく流通しているか、その過程で産地偽装や品質の劣化、異物混入などの問題が発生していないかを、生産者から流通業者、生活者までバリューチェーンに関わる人々全体で把握できることが求められます。

食の安心・安全を支えるトレーサビリティですが、2022年1月にはその重要性を改めて認識させられるニュースが全国放映されました。熊本県産と表示されていたあさりの多くが、実際には中国産か韓国産であり、産地偽装が行われていたことが報じられたのです。同年2月には、市場に出回っている熊本県産と称するあさりの97%が外国産の可能性が高いことが判明したという農林水産省による調査結果が発表されています。

産地偽装は一部の業者によるものであり、現場全体は大きく混乱。早急に透明性を確保し、信頼を回復することが求められていました。

漁業者の生活のため、一刻も早く事業を再生すべく「熊本モデル」の構築を開始

産地偽装の事態を受け、熊本県は「熊本のブランド全体への信頼を揺るがす危機的状況」として、熊本県産あさりの出荷を2か月間停止すると発表しました。当時の状況について、熊本県農林水産部 室長 梶原 賢吾氏は次のように語ります。

「あさりの出荷を停止することは、漁業者の皆さんの生活に直結する問題です。一部の業者による行為であるにもかかわらず、なぜ自分たちが不利益を被らなければいけないのか、という声も当然ありました。しかし、熊本ブランドの信頼を回復し、本物の天然あさりを流通させるためには、バリューチェーン全体の協力が不可欠。皆さんからの理解を得るためにも、県が責任を持って先導する必要がありました」(梶原氏)

その後、熊本県は「熊本県産あさりブランド再生協議会」を発足。県内の自治体や、漁業関係者、学識経験者、消費者団体、弁護士などが集まり、事業の再生に向けた対策が議論されました。

その結果、掲げられたのが独自のあさり流通システムである「熊本モデル」の構築です。熊本モデルは、漁場から販売協力店で販売されるまでの流通過程を把握するトレーサビリティ、販売協力店認証制度、漁場・荷揚場・認定工場・販売協力店での監視業務、DNA分析を一体的に実施し、県産あさりの産地偽装を抑止し、純粋な県産あさりを消費者に確実に届ける、熊本県独自の流通と販売の仕組みです。

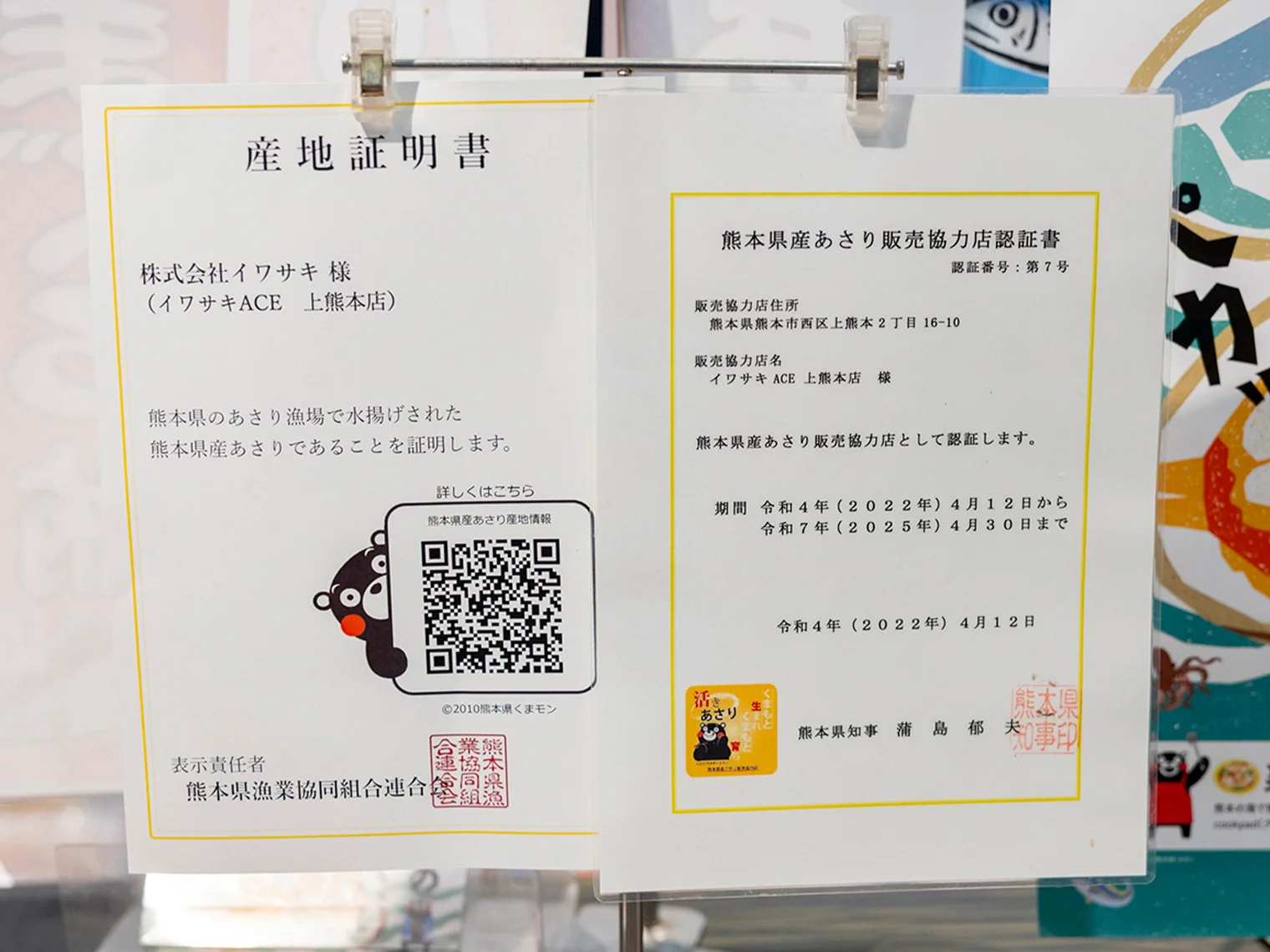

出荷が停止された2か月後の2022年4月には、熊本モデルの構築に向けた第1ステージとして、熊本県は県産あさりであることを証明する書面(産地証明書)の発行を開始します。さらに、熊本県漁業協同組合連合会(以下、県漁連)のホームページ上で、入札情報や漁獲情報が公開されるようになり、これらの取り組みにより、あさりの出荷も再開されました。当時の状況について熊本県農林水産部 主幹 黒木 善之氏は、次のように語ります。

「漁業者の生活を守るためにも、あさりの出荷が再開できる仕組みを一刻も早くつくることが重要でした。そのため実態調査を急ぎ進めるとともに、再開に向けては県や県漁連の職員が現場に立ち、目視で偽装がないかを、人海戦術的な方法で確認を行っていました」(黒木氏)

熊本県産あさりブランド再生協議会を中心に多くの関係者が連携し販売を再開した後、第2ステージとしてデジタル技術の導入を進めました。

QRコードが実現するあさりのトレーサビリティシステム

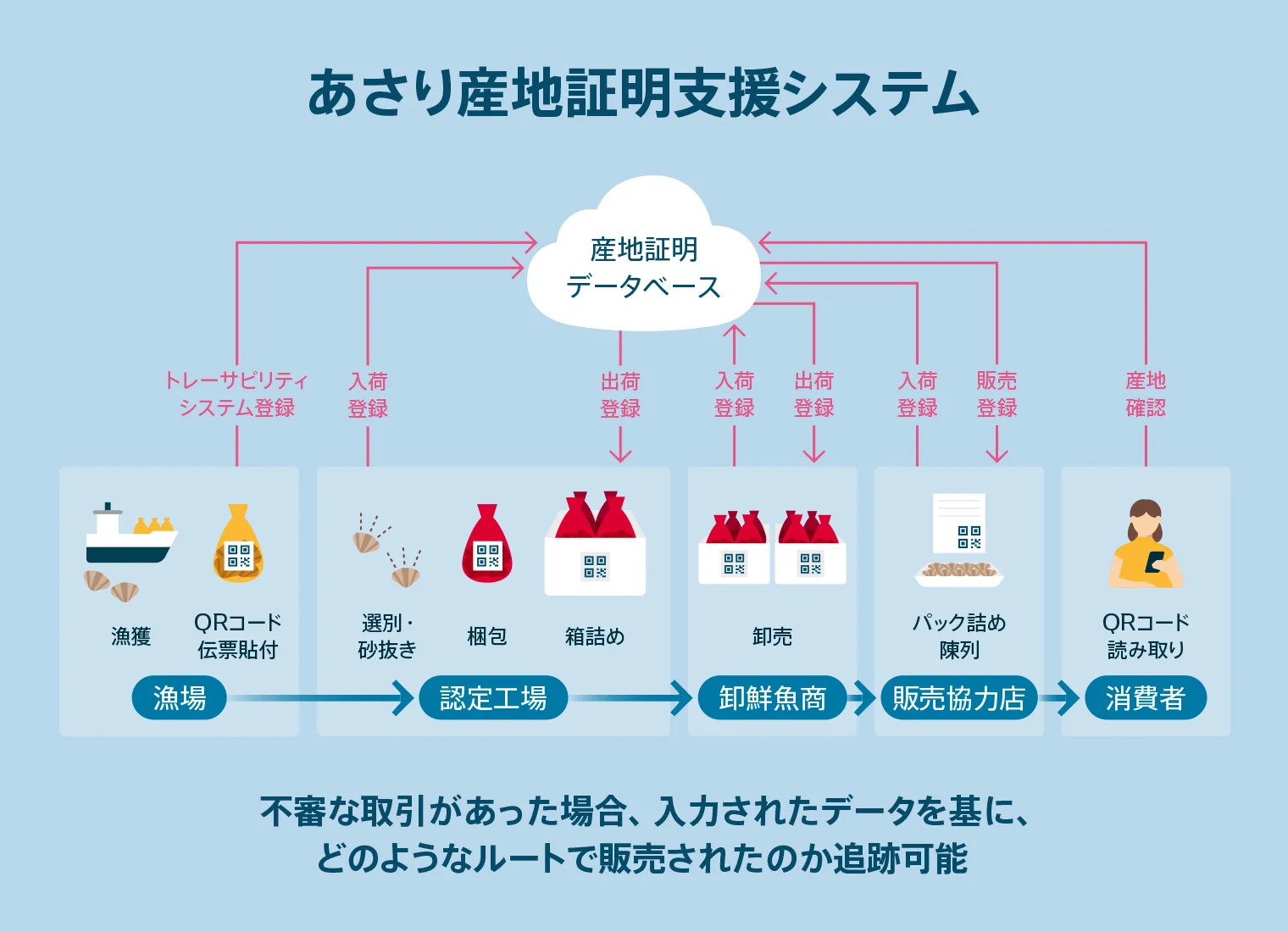

第2ステージに導入したデジタル技術に、デンソーが開発したQRコードを用いたトレーサビリティシステムが活用されています。このシステムは、バリューチェーンに関わる数多くの事業者が持つ情報を一括管理することで、あさりのトレーサビリティを確保することを目指しました。

まず、熊本県産のあさりは、いつ・どこの漁場で漁獲され、どのような経緯で運ばれたのかをQRコードを活用して可視化されます。

そして、漁場から認定工場、流通事業者、販売店と流通する中で、その取引履歴(取引量、取引日時、取引先など)がクラウド上に記録されます。

あさりの購入者は、販売店に掲示された産地証明書のQRコードをスマホ等で読み取ることで、あさりの漁獲日や漁獲場所を確認することができます。

さらに、他産地・海外産の混入防止策として、システムの使用を許可制(招待制度)にすることで管理を強化。また、流通量を把握するため、入出荷量のリアルタイム監視システムも導入されています。

実際に熊本県産あさりのデータ管理の流れがどのようになるのか、漁場から販売店までのプロセスに沿って見てみましょう。

あさりが最も多く漁獲される干潮時に向け、漁師たちは船を出し、漁を行います。この際、あさりは指定されたネットに入れられますが、このネットは熊本モデルによって管理されている証拠です。水揚げされたあさりは漁協の確認の上、QRコードのシールが貼られた伝票とともに出荷されます。このQRコードを読み取り、トレーサビリティシステムに登録することで、あさりの流通管理が始まります。

その後、あさりはQRコード付き伝票とともに、県漁連が認定した工場へと運ばれます。工場では熊本県産あさりに加え、海外産のあさりを扱う場合もありますが、他産地産あさりの混入防止など、徹底した偽装防止策が講じられています。

工場では砂抜き、選別、梱包といった作業が実施され、出荷時には赤いネットに詰められます。この赤いネットも、熊本県産のあさりであることを保証するものです。認定工場では、入荷・出荷の2回にわたりQRコードを用いた情報登録が行われます。このプロセスを経たあさりは、次の目的地である卸売市場へと運ばれます。

卸売市場に到着したあさりは、買い手ごとに箱詰めされ、それぞれの箱にはQRコードが印字された紙が同封されます。ここでも、入荷時と出荷時に情報登録が行われています。

販売協力店に届いたあさりは、まずQRコードを読み取ることによる入荷情報登録が行われた後、箱から取り出されパック詰めされます。パッケージには、熊本県産であることを証明する識別表示シールが貼付されます。また、店頭には消費者が産地情報を確認できるよう、産地証明書とともにQRコードが掲示されます。

このようなバリューチェーン全体での連携により、熊本県産あさりの透明性を担保することができるトレーサビリティシステムを短期間で構築することができました。この背景には、多くの関係者による挑戦があり、デンソーもその一員として一体となって取り組んでいました。

「現場に使ってもらえる」システムをいかにして構築したか

熊本モデルの実装に向けた熊本県とデンソーの連携は、農林水産省が漁業の成長産業化を目的に実施している「バリューチェーン連携推進事業」として、熊本県産あさりのトレーサビリティシステムの構築・ブランド力の向上の取り組みが採択されたところから始まりました。

トレーサビリティシステムの構築にはスピード感が求められており、2022年4月から始まった手作業での産地証明書の発行や監視にはコスト面で限界があったことから、同年の6月にはトレーサビリティシステムの実証実験を開始することが計画されました。

短期間での実装であったため、プロジェクトの初期段階ではバリューチェーンの実態調査とシステムの仕様構築を並行して実施。デンソーは県や漁業者と密に連携しながら、開発を進めました。そのプロセスの中でも特に重視されたのは「現場の負荷を最小限に抑えたシステム構築」だったと、デンソー FVC事業推進部 食流通事業開発室の室長・田中栄太郎は語ります。

「システムを構築しても使ってもらえなければ意味がありません。産地偽装問題により、ただでさえ現場は混乱状態なのに、そこに新たな業務工程を追加するのは多くの負荷がかかります。だからこそ、トレーサビリティシステムを開発するにあたっては、現場へ何度も足を運び、実際の状況を理解することで、漁業者の方々の既存の業務をできるだけ変えずにシステムを導入する方法を探っていきました」(田中)

このような方針のもと、デンソーでは、ブロックチェーンや複製防止QRコードなどの新技術を用いたトレーサビリティシステムをあえて流用せず、汎用技術を組み合わせることによる熊本県の現場に最適な新しいシステムの構築に取り組みました。

さらに、2022年6月の本システムの現場導入以降も、現場からのフィードバックを取り入れながら改良を積み重ね、進化させていきました。

具体的には、小売店ではもともとパック包装ごとにQRコードのシールを貼っていましたが、作業負荷が高いため、QRコード付きの産地証明書を店頭に一枚だけ掲示する方式に変更。その他にも、認定工場や卸売市場が、多数の事業者とやり取りする情報を一元管理しやすくするための機能を追加するなど、熊本県の現場にあったシステムへのカイゼンを積み重ねていきました。

継続的に現場と関わっていくことの重要性について、田中は次のように続けます。

「短期間での実装には成功しましたが、そこがプロジェクトの終わりではありません。実装されることではじめて聞こえてくる現場の声もあるので、県とも連携しながら、そのような声を反映していき、継続的にカイゼンを重ねていくことを心がけました。その結果として、現場の方々にも私たちの熱量や本気の度合いを理解してもらえ、今ではより積極的にシステムの改善点を共有していただけるようになり、現場と開発者の距離感はかなり縮まったと感じています」(田中)

食の安心だけではなく、「生態系」をも回復する成果

こうして生み出された熊本モデルは、さまざまな効果を生み出しました。

まず、システム導入時の2022年6月には、九州・中国地方を中心に589店舗でQRコード付き産地証明書が掲示されました。その後、QRコード付き産地証明書は関西圏や関東圏へと拡大し、現在では全国2,000店舗以上の販売店で熊本県産あさりの安全性が発信されています。

また、取り扱い範囲の拡大に伴い、実際にあさりの購入者からもポジティブなフィードバックが寄せられています。「熊本県産あさり産地証明支援システムの価値検証に係る研究会」の波及効果に関する消費者へのアンケート調査によると、トレーサビリティシステムを経て出荷されたあさりは、そうでないものに比べ消費者の支払い意思額の向上(より高い金額でも購入する意思)が見られました。

また熊本モデルの導入により、海の生態系の改善にもつながることが期待されています。あさりは自然発生するものではなく、豊かな生態系が維持されている海でのみ持続的な漁獲が可能なため、業界全体で乱獲を防ぎ、生態系保護を進めることが重要です。熊本モデルにおける入出荷量のリアルタイム監視システムによって、この環境が整いつつあります。

さらに、作業の負担軽減という観点からも成果が出ています。書面で産地証明書を発行していた時と比較し、県漁連における産地証明書の発行やあさりの発送業務にかかる時間が月間18時間削減されたというデータも報告されています。

今回の取り組みを踏まえた学びとして、田中は次のように語ります。

「社会課題の解決につながるシステムを現場に導入する際には、現場レベルでの障壁をいかにして取り払うかが重要だと考えています。新たなテクノロジーや業務フローの導入は、現場の方々にとってハードルが高い場合もあります。だからこそ、現場の方々とともにシステムを構築し、実際に使ってもらうことで、その利便性や効果を実感してもらうことが大切です。現場の方々に喜んでいただけることが、私自身のモチベーションにもつながっています」(田中)

「食の安心・安全」のためにカイゼンを積み重ねる

「熊本モデル」に関する今後の取り組みとしては、熊本県産あさりの販売協力店を全国に拡げていくとともに、購入者が産地情報をより簡単に確認できるサービスの確立、産地証明のシールの使用量をデジタルで管理できるシステムの構築などを計画しています。

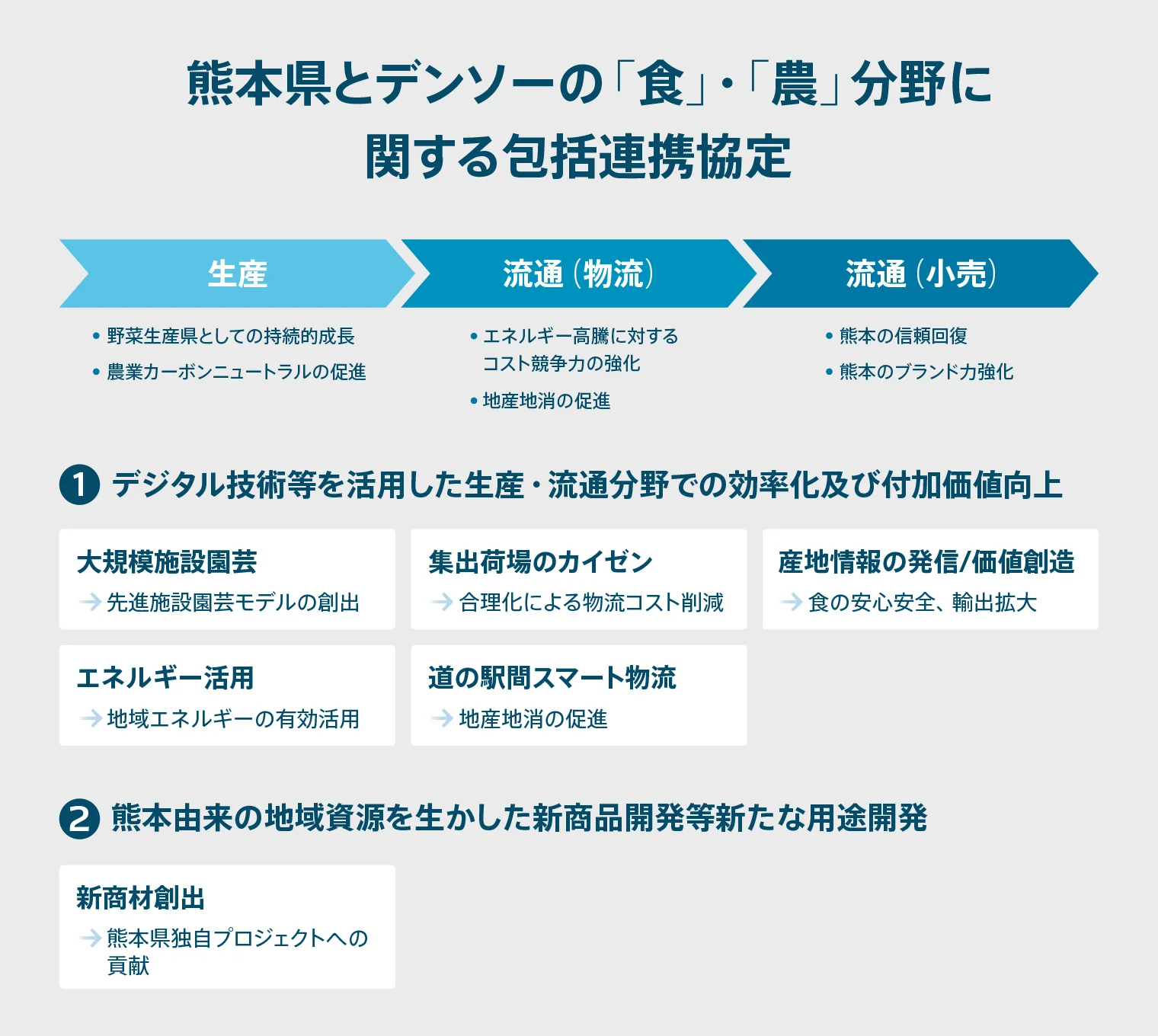

また、あさりのトレーサビリティシステムだけではなく、食産業全体の未来に貢献するため、2022年10月にはデンソーと熊本県の間で「『食』・『農』分野に関する包括連携協定」を締結しました。この協定は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、新たな商材の創出、ブランド力の向上を通じて、地域活性化や食料安全保障の確立を目指すものです。

具体的には、人材派遣型の企業版ふるさと納税制度を活用し、熊本県にデンソー社員を派遣することで、デンソーが創業より培ってきた製造の現場における業務効率化のノウハウ「カイゼン」を農林水産業の現場に届けたり、熊本県内の道の駅における物流をスマート化するプロジェクトを実施したりするなど、今後もさまざまな分野での連携を計画中です。

さらに、デンソーとしてはQRコードによるトレーサビリティシステムを、他産品に応用する取り組みも進めています。例えば、愛知県や鹿児島県、宮崎県をはじめとする国内で採捕されたウナギの稚魚の流通適正化に向けたシステムを構築するなど、熊本県以外の地域や多様な分野においても、トレーサビリティ確保に貢献することを目指しています。

田中は今後の展望について「社会や業界全体に貢献できるような取り組みを続けていきたい」と語ります。

「デンソーは70年以上の歴史がある企業であり、私自身も20年以上デンソーで研究開発に携わってきました。長い期間の中で数多くの技術やネットワークを築いてきたからこそ、それだけ社会に与えられるインパクトも大きいのではないかと考えています。だからこそ、今後はより一層、デンソーの技術やノウハウを洗練させつつ、それらを活用することで、どのような課題が解決できるか、どのような業界に貢献できるかを考えて、実践に移していければと思います」(田中)

COMMENT

「できてない」 を 「できる」に。

知と人が集まる場所。