TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)に基づいた情報開示

デンソーは、これまで、気候変動対応や環境汚染防止、資源枯渇防止・資源循環に向けた取り組みを通じて生態系保全に貢献するとともに、社員と地域が協働で、事業所地域固有の生態系保全・復元や希少生物の保護などの活動を推進してきました。

昨今、気候変動と同様に、生物多様性の損失に対し、世界的に高まっています。生物多様性の損失は、自然資本の劣化に直結し、企業活動に多大な影響を及ぼすため、生物多様性と事業活動の関わりを正確に把握し、必要な対策を行うことが、事業活動の安定性を高めるために重要と考えています。

2024年度より国際的な生物多様性関連情報の開示フレームワーク(TNFD:Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)を活用し、自然への依存・影響の分析やリスク・機会の特定を試行しましたので最新の進捗状況を報告します。

ガバナンス

自然への依存・影響、およびリスク・機会に関しての重要事項については全社安全衛生環境委員会で審議しています。自然関連課題への対応に関する定性目標と定量目標の進捗モニタリングおよび監督がなされ、事業機会やリスクを評価し、合理的判断のもと意思決定を行っていきます。

戦略

安全衛生環境部を中心に、外部有識者にも協力いただきながら分析を進めました。TNFDで定める「LEAPアプローチ*1.」にそって、WRI*2.「Aqueduct」やIUCN*3.「IBAT(Integrated Biodiversity Assessment Tool)」などの分析ツールを使って客観性をもって行いました。時間軸は特に長期(20年後)を重視しました。

現在の分析は以下の通りです。今後も引き続き分析を続け、その結果を踏まえて環境活動に関する方針・活動計画などへ反映していきます。

*1. Locate(自然との接点の発見)、Evaluate(依存関係と影響の診断)、Assess(重要なリスクと機会)、Prepare(リスク・機会への対応と開示の準備)の4つのフェーズで捉えた、TNFDが推奨するTNFD情報開示にむけたステップ。

*2. World Resources Institute 世界資源研究所

*3. International Union for Conservation of Nature 国際資源保護連合

バリューチェーン

バリューチェーンの上流のうち、特に海外の原材料調達先における生物多様性の損失リスクが高いと考え、デンソーの代表的製品(インバータ、HVACなど)に使用しているアルミニウムの原材料「ボーキサイト」採掘地について分析・評価を行いました。分析・評価の結果は下記のとおりです。

| 自然への影響/依存 | 主なリスク/機会の内容 | 対応策 | ||

|---|---|---|---|---|

| リスク | 自然 | 依存 | • 資源採掘あるいは排水による生態系破壊 | • 採掘事業者に対する生態系再生への支援 |

| 影響 | • 陸運/海運に伴う外来種の移動 | • 外来種の移動防止措置 | ||

| 物理 | 依存 | • 採掘事故(土砂崩れなど)による操業停止(短期) | • 採掘業者の災害復旧への支援 • 代替鉱山/サプライヤーの多様化 |

|

| 依存 | • 埋蔵量減少(長期) | |||

| 移行 | 依存 | • 国際情勢による物価上昇 | • 代替素材の検討 • 代替鉱山/サプライヤーの多様化 |

|

| 影響 | • 採掘規制強化による供給量低下/生産停止 | |||

| 機会 | 依存 | • 鉱物資源の依存低減技術 | • アルミ代替製品開発/アルミ代替材料の開発 | |

| 影響 | • 環境低負荷採掘技術へのニーズの高まり | • 今まで培った環境技術をいかした新採掘技術の共同研究開発 | ||

直接操業

生産拠点を対象に分析を実施しました。以下が生物多様性損失リスクを考慮した国別の主要拠点の分析結果となります。

操業国・地域の中では日本が生物多様性損失リスクとの接点が最もが多く、最優先地域であることを把握しました。

| 代表的な操業国・地域 | 日本 | メキシコ | ハンガリー | 中国 | インド |

|---|---|---|---|---|---|

| IUCNレッドリスト | 2,120 | 999 | 1,000 | 797 | 777 |

| Protected Planet (PA;保護区) |

134 | 12 | 55 | 0 | 0 |

| Key Biodiversity Area (生物多様性の保全の鍵になる重要な地域;KBA) |

11 | 2 | 9 | 4 | 6 |

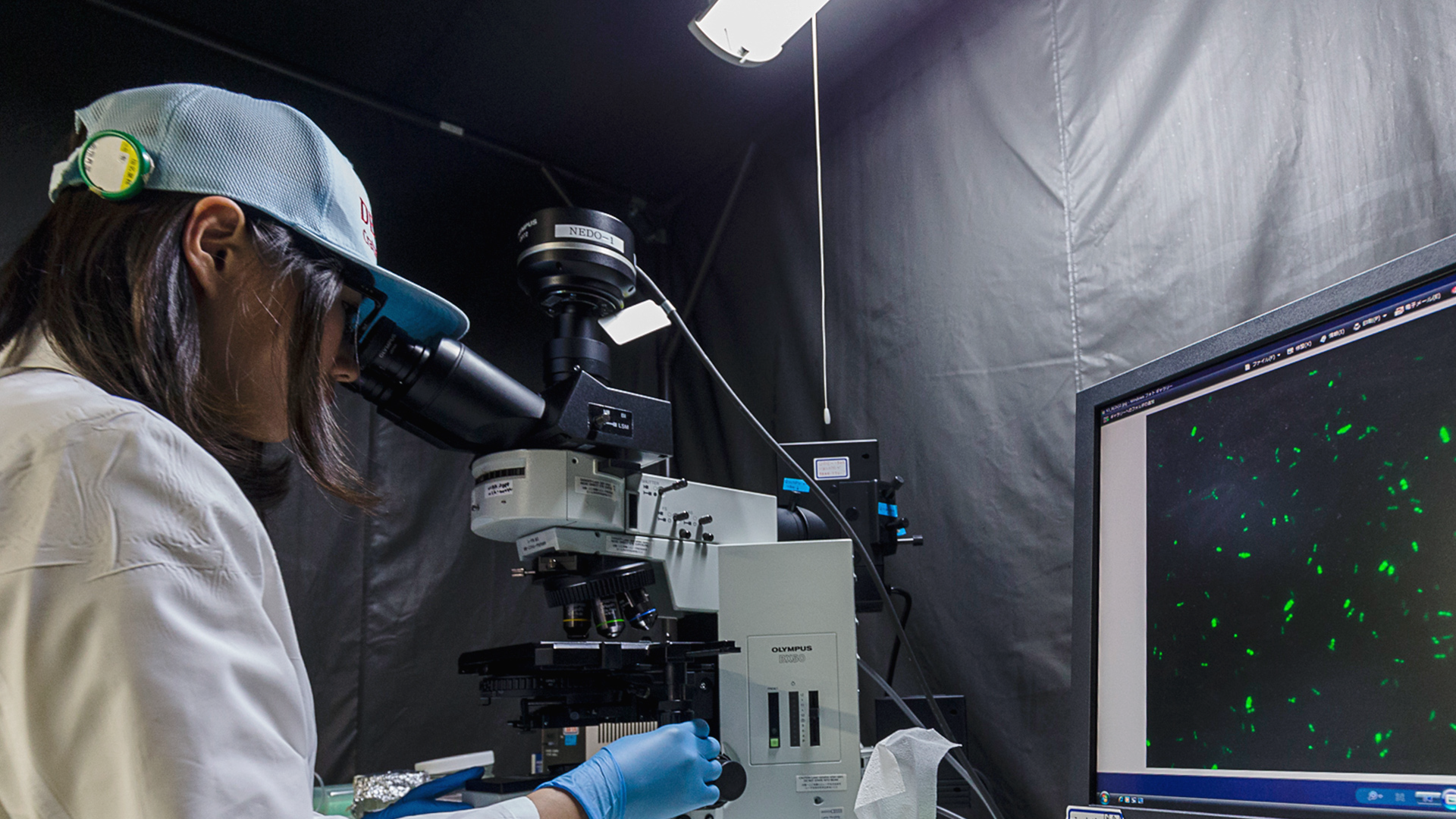

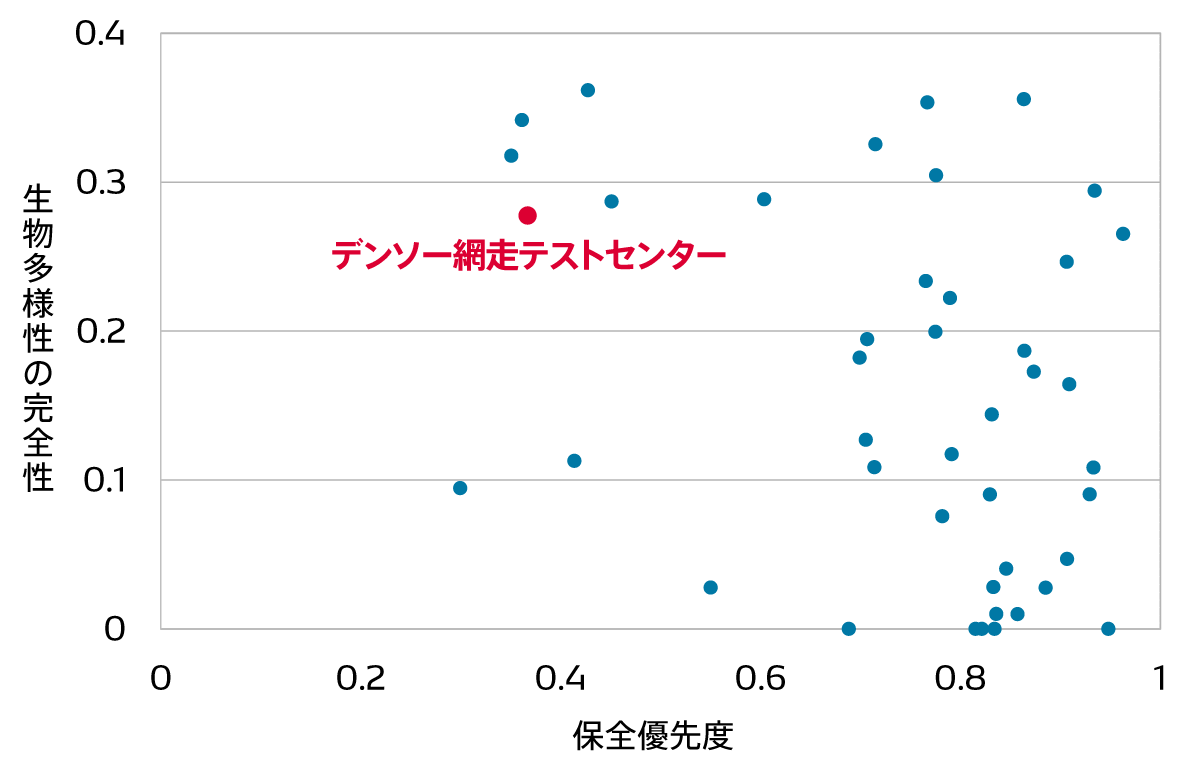

そこで、日本の生産拠点についてはさらに、ThinkNature*4.「GBNAT(Global Biodiversity and Nature Assessment Tool)」の分析ツールを用いて、データにより明らかになった保全優先度が高い拠点にフォーカスし、それらの中でも生態系の完全性が高い拠点で、生態系モニタリングと保全を優先することとしました。

具体的には生態系保全に資する敷地面積が大きく、完全性が比較的高いデンソー網走テストセンターを、国連が推進する30by30・OECM*5.および日本の環境省「自然共生サイト」の認定登録を受ける中で、認定基準となるモニタリング手法を確立しました。今後はこの手法を保全優先度が高い拠点に反映していきます。

*4. 自然資本ビッグデータとAIにより「自然の価値を見える化」することで、生物多様性・自然資本の恩恵を持続可能にするという課題に取り組む企業

*5. 30by30・OECM:国連による2030年までに陸域海域の30%以上を健全な生態系として保全する活動

-

日本生産拠点の生物多様性分析

-

-

保全優先度

生物種の絶滅リスクを低下させる上での、場所ごとの優先度合いを相対評価し、数値化した値。値が高いほど絶滅リスクが高く、生態系保全の重要度が高いことを示す。 -

完全性

土地利用による生態系の改変度を定量化した値。値が高いほど生態系が自然の状態で保全されている(自然が残る)ことを示す。

-

リスクとインパクトの管理

特定したリスクについて全社安全衛生環境委員会にて対応方針・活動計画などについて審議・報告します。特に重要と判断されたリスクについては、「リスクマネジメント会議」が特にリソーセスを投入して対策を推進する重点リスクへ組み込んで管理していきます。

測定指標とターゲット

グローバル社会が目指していく「ネイチャーポジティブ*6.」への貢献を視野に、「生物多様性」を次期エコビジョンへ反映しました。そして、国連が掲げる生物多様性の2030年世界目標(23項目)のうち、「ターゲット3:30by30保護地域及びOECM」、「ターゲット11:自然の恵みの回復、維持及び増大」、および「ターゲット12:都市の緑地親水空間の確保」の3つのターゲットを環境行動計画におりこみました。今後、指標を定めて環境マネジメントシステム(EMS)を進めていきます。

*6. 生物多様性の損失を食い止め回復軌道へと転換させること

【TOPIC】デンソー網走テストセンター 環境省「自然共生サイト」および国際データベースに認定登録