環境マネジメント(エコマネジメント)

デンソーは、「エコビジョン2025」を全グループ会社で共有し、事業活動のあらゆる側面において環境活動を推進しています。

推進体制

デンソーは、年2回、経営幹部・海外の地域統括責任者・グループ会社の環境責任者が出席する全社安全衛生環境委員会(委員長:取締役副社長)を開催しています。委員会では、方針の策定や活動の進捗状況の共有、課題や解決策の検討を行っています。

委員会の下部組織として、各担当役員をトップとした専門部会「エネルギー部会」、「物流部会」、「クリーン製品部会」、「生産環境部会」を設置し、各分野の課題や対応方針を検討するとともに、関係するすべての部署が連携し、全社的な取り組みを推進しています。

全社安全衛生環境委員会組織図

具体的な取り組み

グループ連結環境マネジメントの推進

デンソーでは、連結環境マネジメント対象会社へ環境方針・指針を共有し、連結環境マネジメントを展開しています。

グローバルに環境取り組みを確実に推進するため、世界6極体制(日本、北米、欧州、アジア、中国、南米)で推進しています。また、各地域統括の環境責任者を対象とした、グローバル安全環境会議を毎年開催し、エコビジョン2025の進捗の確認や課題の解決を図っています。さらに、グループ会社は、エコビジョン目標の達成に向け、年度計画を策定し、活動を推進しています。

また、連結環境マネジメントの評価(Check)、改善(Action)として、国内外のグループ会社を対象とした環境診断を実施し、環境リスク対策・環境負荷低減(CO2、排出物等)・環境社会貢献活動等の状況を現地で確認することによりレベルアップを図っています。

ISO14001認証取得、環境監査の実施

デンソーは、環境マネジメントシステム(国際規格ISO14001)の認証を国内外全生産会社(69社)にて取得、維持・更新しています。その結果、デンソーの環境管理拠点全70拠点のうち、98.6%でISO14001を取得しています。また、同規格を取得していない1社においても、代替システムの認証を取得しています。

2016年には、2015年版 ISO14001への移行を早期に完了しました。さらに、統制強化と効率化を目的に2010年度から国内事業所の環境マネジメントシステムをひとつにまとめ、統合認証を取得。2020年度からは国内グループ会社との統一認証の取得を進めており、2024年度に完了いたしました。また、2024年度には中国拠点の統一認証の取得も完了いたしました。

今後は更に、グローバル統一認証を拡大し、統合マネジメントシステムのもと、維持・改善に更に取り組んでいきます。

環境リスクマネジメント

デンソーは、各国・地域の環境法規制より厳しい「デンソー安全衛生環境管理基準(DAS)」を設定・運用し、事業所の立地条件や事業内容から想定される環境リスク(環境事故・汚染・法令違反など)を特定して、未然防止とリスクの最小化に取り組んでいます。

特に、自主基準を超える排水・排出ガス、油濁、化学物質の漏えい、土壌・地下水汚染、騒音・悪臭、廃棄物処理・リサイクル違反に関わる規制・規程の順守を再確認するとともに、産業特殊ガス(特定高圧ガスや半導体材料ガス)や化学物質・薬品の運用管理規程を整備し、社員や地域の災害・事故防止に努めています。

また、近隣からの苦情については、(1)異常を発生させない(2)万一発生させた場合は被害の最小化と確実な情報開示を基本に、日常点検・監視測定とともに、毎年、緊急時対応訓練を行っています。

なお、2024年度は環境関連法に関して、重大な違反・訴訟問題はありませんでした。

サプライチェーンにおけるグリーンパートナーシップの構築

デンソーでは、多くのサプライヤーから様々な分野にわたる材料・部品等を調達しており、これまでもグローバル共通の「グリーン調達ガイドライン」を指針に、サプライヤーの皆様とともに、環境の取組みを進めてきました。これによりデンソー製品のライフサイクル全体の環境負荷低減やサプライヤーの皆様およびデンソーグループ相互の資源・エネルギーの有効活用を図っています。2017年度からは、サプライチェーンのCO2削減、水リスクを把握するため、自主チェック調査を実施しました。

化学物質規制への確実な対応

化学物質の製造・使用による人への健康と環境への重大な悪影響の最小化のため、日本の化審法*1.、欧州のELV指令*2.、REACH規則*3.など、世界各国で化学物質への規制が強化されています。 デンソーでは、これらの規制に対応するため、サプライヤーの皆さまのご協力を得ながら化学物質管理の仕組みを構築し、運営しています。

*1. 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の略。人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とする法律。

*2. End-of-Life Vehicles(廃車)指令の略。2000年10月発効された、使用済み自動車に関する欧州連合の規定。2003年7月以降販売の新車に含まれる化学物質を順次、原則使用禁止とする。

*3. Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

化学物質の登録、評価、認可、制限に関する法律。

カーボンニュートラル実現に向けた取り組み

デンソーは、エコビジョンに定めるCO2削減計画に、「カーボンニュートラル」の視点を追加し、

⒈ 工場におけるカーボンニュートラルの達成

⒉ クルマの電動化に貢献し、モビリティ製品から排出されるCO2の削減

⒊ エネルギー利用(水素など)により、社会全体のカーボンニュートラルに貢献

の3つの領域を重点として取り組みを進めています。

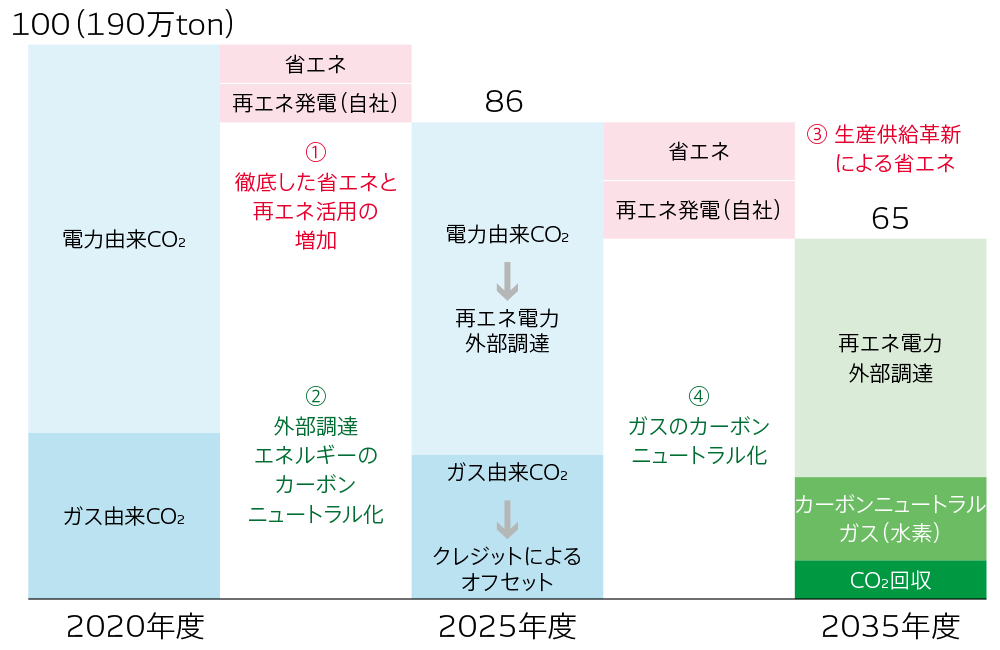

モノづくりに関しては、「2025年度には電力のカーボンニュートラル(ガスはクレジット活用)・2035年度にはガスも含めたモノづくりにおける完全なカーボンニュートラル」を掲げ、デンソーが得意とする省エネ活動を継続するとともに、質がよく経済的にも最適な再生可能エネルギー由来電力の導入やクレジット活用などの取り組みを進めています。このような省エネや再生可能エネルギーなどCO2排出量削減に寄与する投資の加速に向けて、投資判断にインターナル・カーボンプライシング(ICP)を導入しています。

モビリティ製品については、電動化技術開発を推進することで可能な限りCO2排出量を削減し、さらには水素を使ってグリーンエネルギーをつくる技術の開発などを通して、CO2をマイナスにすることで、社会全体のカーボンニュートラルを目指していきます。これらの取組みと事業成長を両立させるために、収益性・成長性に加え、CO2排出量/削減量も評価軸に据えて、事業ポートフォリオの入れ替えを定期的に議論し、推進しています。

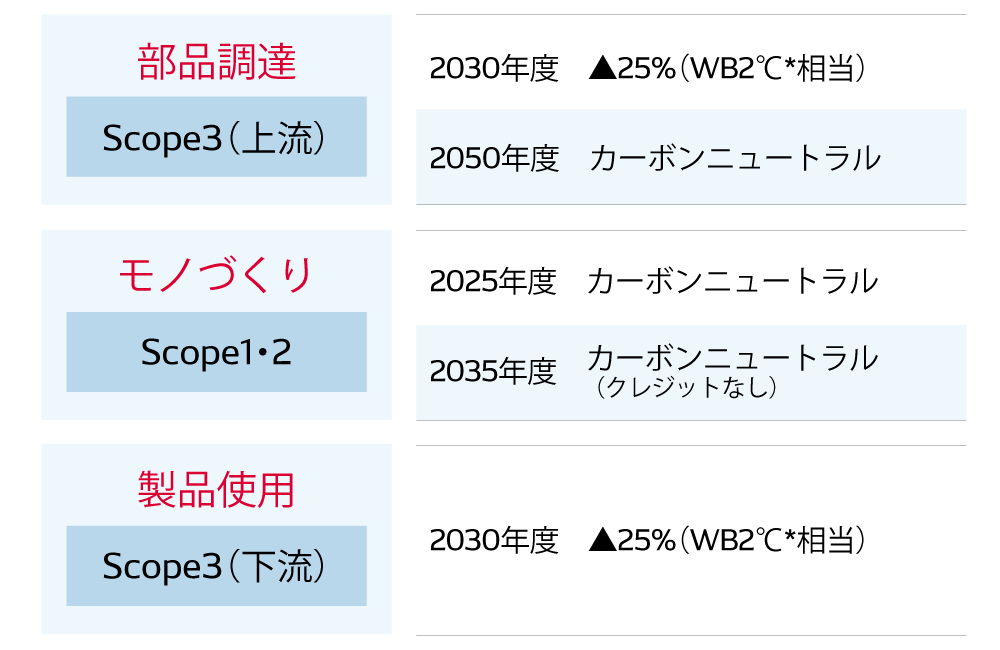

気候変動(CO2排出量削減)に関する目標(基準年:2020年度)

モノづくりにおけるカーボンニュートラル

製造工程のさらなる効率化によりエネルギー使用量を減らしてCO2排出量を減少させていくことや、太陽光などの再生可能エネルギーの利用、さらには、再生可能エネルギーを使って生成したグリーン水素の利活用によって、生産の過程で発生するCO2を削減し、モノづくりにおけるカーボンニュートラルを目指します。

-

Scope1・2 カーボンニュートラルに向けたロードマップ

インターナルカーボンプライシング(ICP)制度の導入

工場におけるカーボンニュートラルの達成に向け、2021年より、投資判断の指標となる事業性評価にICPの導入を開始しました。当制度の導入は、CO2排出増減を伴う設備投資検討の際に、CO2排出量を仮想的に損益換算して事業性評価に反映することで、省エネルギーや再生エネルギー発電などの設備投資を加速させることを狙いとしています。

ICPの価格設定は、排出権価格などの市場価格や、自社の将来削減目標などを総合的に加味して地域別に設定しており、毎年更新していきます。

<デンソーのICP制度の概要>

-

社内炭素価格:1,600円~2,600円/t (地域別に設定)

-

ICP制度の対象:CO2排出量の増減を伴う設備投資

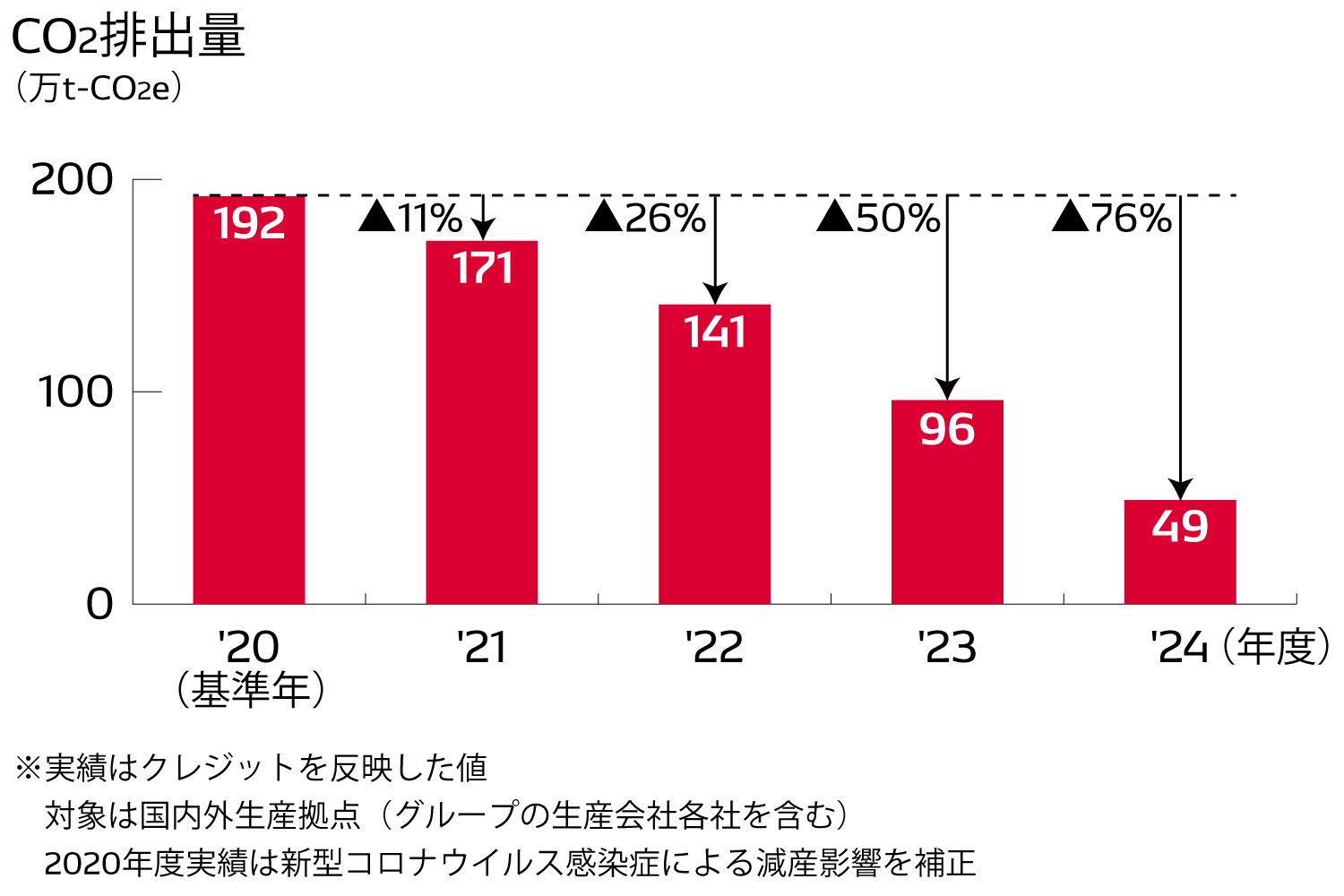

これまでの実績

従来の強みである省エネ活動を徹底的にやり切り、再生可能エネルギーの導入やクレジットの活用などにより、CO2排出量を2020年度比で76%削減し、2024年度目標(▲75%)を達成しました。

なお、2024年度までに、日本では、(株)デンソーの本社と全生産拠点(11拠点)および先端研究所、株式会社デンソー福島、株式会社デンソー北海道、株式会社デンソー岩手、株式会社デンソー九州が、また海外では、欧州(16拠点)・中国(13拠点)・アジア(10拠点)の全生産会社(孫会社を除く)で、カーボンニュートラルを達成しています。

モビリティ製品やエネルギー利用におけるカーボンニュートラル

HEV・BEV・FCEVなどの電動車の普及を支える製品・システムの開発を通して、クルマ使用時のCO2排出量削減に貢献します。また、自動車業界で培った電動化技術を空のモビリティにも応用し、CO2排出量への貢献に向けて取り組んでいきます。

場所や時間の制約なく、エネルギーを高効率に利活用する技術を確立し、世の中に広く普及させることで、エネルギー循環社会の実現に貢献します。

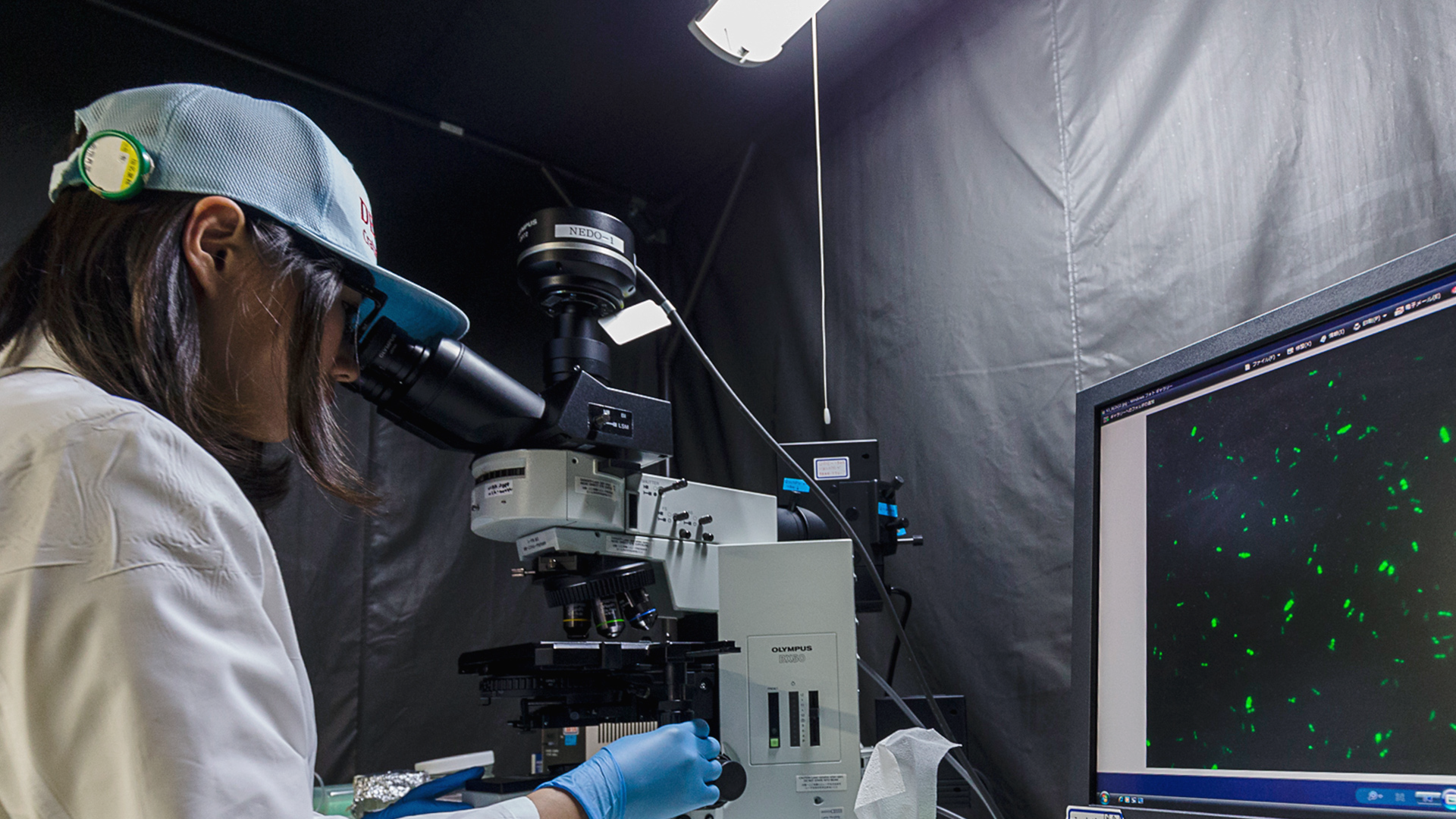

例えば、クルマで培ってきた熱マネジメント技術と材料技術を応用して、水素から電気を作るSOFC*1. と、電気から水素を作るSOEC*2. の実証実験を開始しました。今後様々な実証を通じてグリーン水素エネルギーを無駄なく使える効率性と、システムを安全に長期間使用できる耐久性を探求し、環境と経済合理性の両立を目指した開発に挑戦していきます。*3.

*1. SOFC : Solid Oxide Fuel Cell (固体酸化物形燃料電池)

*2. SOEC : Solid Oxide Electrolysis Cell (固体酸化物形水電解用セル)

*3. 本事例は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)から「水素社会構築技術開発事業」の支援を得て推進しています。

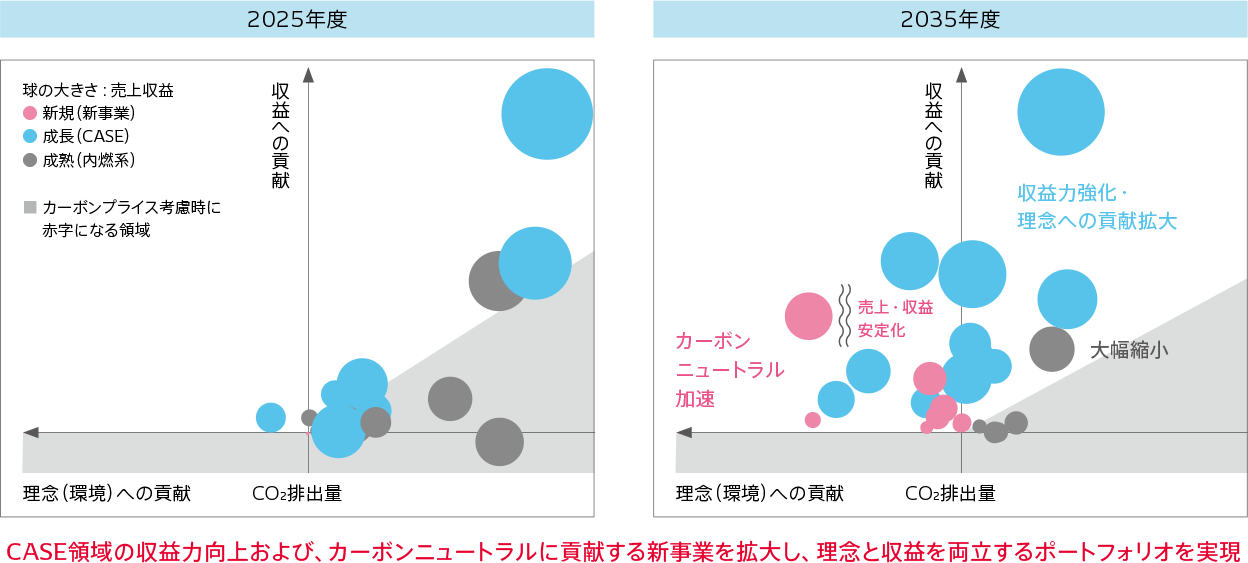

事業ポートフォリオの組み替え

デンソーは、「事業を通じて社会課題の解決に貢献すること」を経営の基礎としており、カーボンニュートラルへの貢献が持続的な競争力につながると考え、定期的に事業ポートフォリオを組み替える仕組みを2021年度から導入しました。

各事業分野のCO2排出量、収益性、成長性を可視化し、各製品群のポジショニングや将来に向けての方向性を全経営役員が参加する戦略審議会で議論しています。

この仕組みを活用し、例えば、内燃系事業の縮小・撤退の判断、電動車製品へのリソーセスシフト、エネルギー活用事業といった新事業への転換を加速させています。

<事業ポートフォリオ組み替えの例>

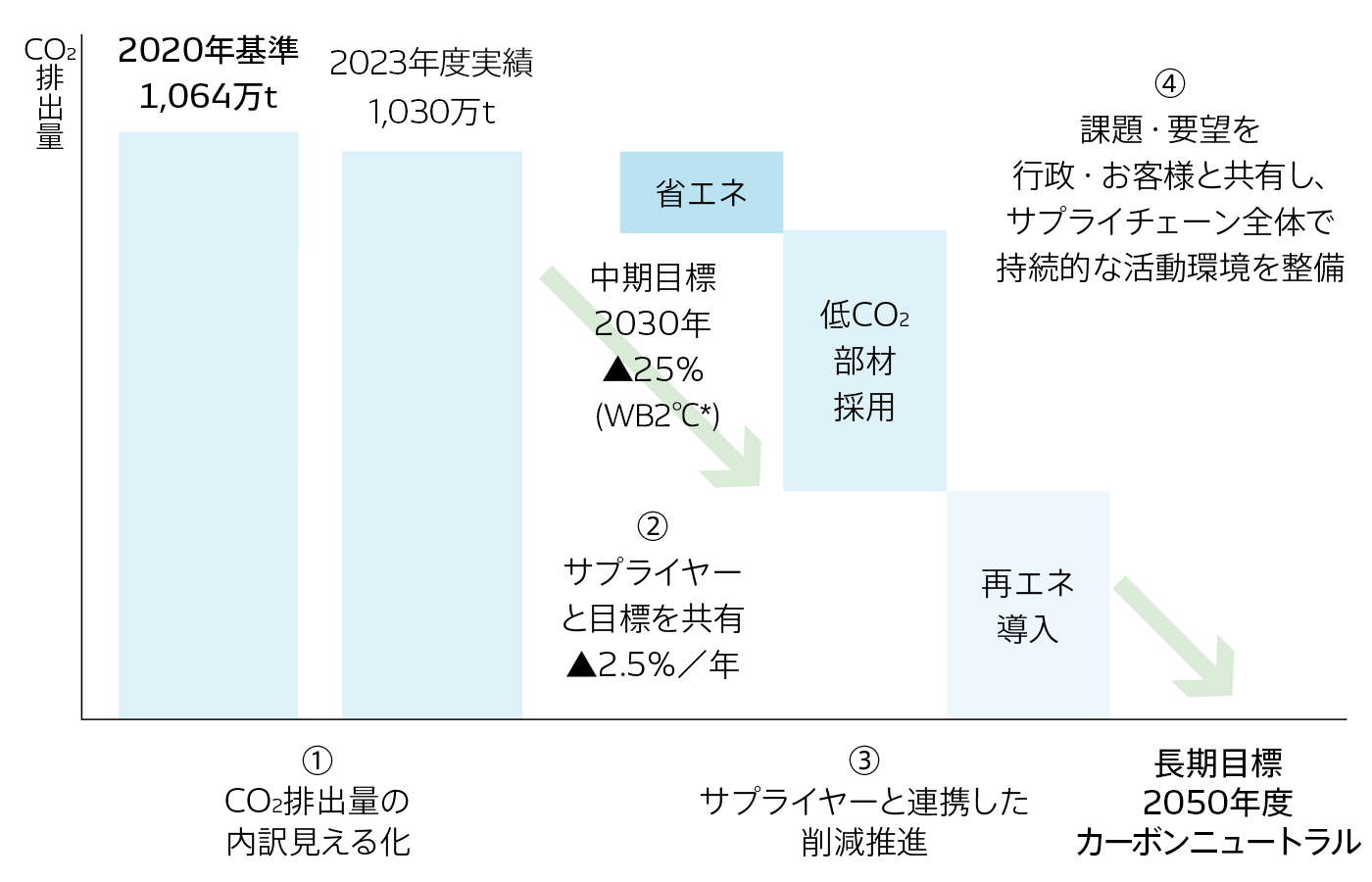

サプライヤーとの協働で取り組むサプライチェーン全体でのCO2排出量削減

カーボンニュートラルに向けた課題は業種・取引先ごとで異なるため、サプライヤーとの対話を通じ、相互理解の下、サプライヤーとともに活動を進めています。

具体的には、調達金額の70%超を占める主要サプライヤー約300社に排出量を調査した上で、サプライヤーと中期目標「CO2排出量を2030年度までに2020年度比25%(=2.5%/年)削減」、長期目標「2050年度にカーボンニュートラル実現」を共有し、活動の推進をお願いしています。そして、デンソーの省エネノウハウや事例をご覧いただけるショールームの常設(2021年10月~)、省エネ診断やエネルギー計測器の貸し出しなどの支援、工場の改善事例を現認いただくカーボンニュートラル工場見学会(毎年)の開催などにより、サプライヤーの省エネを促進しています。

さらには、活動を通じて得たサプライヤーの困りごとや要望を取りまとめ、業界団体などへ提言することで、サプライチェーン全体の活動環境の整備を牽引していきます。

-

Scope3(上流) カーボンニュートラルに向けたロードマップ

これまでの実績

-

サプライヤーでの省エネ活動や再生エネルギーの導入により削減活動を進めましたが、デンソーからサプライヤーへの発注数量の増加が要因となり、2023年度は2020年度比▲7.5%の目標に対し、▲3.3%となりました。

目標達成を目指して削減活動を進めるべく、サプライヤーへの支援を強化するとともに、2025年度以降に製品への低炭素材料の採用やサプライチェーンへの再生エネルギーの導入を加速させていきます。

また、製品のCO2削減価値をお客様や社会に付加価値として提供できるよう、業界ルールの策定に貢献していきます。 -

-

カーボンニュートラル方針説明会

-

常設ショールーム(阿久比製作所)

政府・業界団体等との協働

デンソーは日本自動車部品工業会(JAPIA)や一般社団法人経済団体連合会(経団連)にメンバーとして参加しており、それらの諮問会議等の意思決定のプロセスに委員として参画しています。

JAPIA・経団連いずれの団体においても、気候変動に深刻な懸念事項と捉えており、パリ協定、日本政府の見解・政策がめざす「カーボンニュートラル」を支持しています。デンソーは国際社会や日本政府あるいは業界団体が目指す方向性を支持するとともに、「カーボンニュートラル」を環境戦略の目標として折り込み、自動車部品・システムの観点から電動化に取組んでいくとともに、製造過程での脱炭素に向けてのカーボンニュートラルの確立をめざしていきます。またクルマで培ってきた熱マネジメント技術と材料技術を応用して、水素から電気を作るSOFCと、電気から水素を作るSOECの実証実験を開始。自社CO2削減だけでなく、社会全体のCO2削減を通じて社会全体のカーボンニュートラルに貢献していきます。

特にJAPIAにおいては、デンソーの経営役員が環境委員会議長として業界におけるカーボンニュートラル推進の中心的役割を担っています。例えば会員に対する勉強会やアンケート調査、推進の手引書の作成・共有などを通して自動車部品業界全体でのカーボンニュートラル達成に向けて積極的にサポートするとともに、政府あるいは自動車工業会(JAMA)をはじめとする他の業界団体と気候変動緩和策について科学的に議論・提言あるいは協働で実証実験、出典展示会などを開催するなど、あらゆる方面から、国や産業界あるいは業界団体と協力してカーボンニュートラル達成に向けた活動を積極的に推進していきます。