CFO(チーフ・ファイナンシャル・オフィサー)MESSAGE

財務戦略を着実に実行し

成果を積み上げ、環境変化の中でも

持続的な企業価値向上を果たす

代表取締役副社長 CFO

松井 靖

2024年度実績の概況

逆風を乗り越え、中期目標の達成へ着実に前進

2024年度の売上収益は、アジア市場における販売の低迷や、日本国内カーメーカの稼働停止に伴う車両減産といった逆風があったものの、電動化および安心・安全製品といった注力領域での拡販や、研究開発費の回収サイクル早期化、円安進行などにより、過去最高となる7兆1,618億円となりました。

営業利益も同様に、操業度差損や部材費の高騰、研究開発および人への投資といったコスト増要因があったものの、合理化の推進や為替の追い風により、過去最高の5,190億円を達成しました。

2025年度も、2024年度と同様に将来を見据えた研究開発および人財への投資を着実に実施する一方、ポートフォリオの入れ替えによる収益効率の強化や、合理化追求を押し進めることで、売上収益7兆2,000億円、営業利益6,750億円と、2025年中期方針で示した目標水準の達成を目指します。

なお2025年度は、米国関税政策により約1,300億円の費用影響*3の可能性がありますが、自社内で費用影響の最小化を進め、その上で不可避な費用はお客様と丁寧に対話し取引価格に反映することで収益をコントロールします。また、費用・供給の両面でサプライヤーの状況を適切に確認するとともに、カーメーカ、業界団体・関係省庁との密な連携を通じて、環境変動に対応しつつ、業界競争力の維持・向上に貢献していきます。

*3. 2025年7月末時点の試算による影響額

ROEについては、収益体質の強化に加え、株主還元を中心とした資本構成改善により、2024年度は8.0%と2023年度の6.3%から大きく改善しました。2025年度は、売上・利益と同様に2025年中期方針の目標達成を見据え、10.7%を目指します。

また、EPS(一株当たり当期利益)についても、これらの取り組みの結果として2024年度は過去最高の145円となりました。この5年間では年平均29%成長しており、今後も歩みを止めることなく改善を続けていきます。

足元の株価について

当社の株価は、2024年4月12日に最高値を更新したものの、以降は軟調に推移しました。また、直近1年間のTSR*はTOPIXを下回っており、当社の企業価値向上に向けた取り組みを一層強化する必要があると考えています。

今後はこれまで以上に株価・PBR(株価純資産倍率)向上を追求する経営への進化を図り、財務戦略の確実な遂行によるROEの改善に加え、当社への成長期待でもあるPERも強く意識し、自動車セクター固有の株価変動に左右されない事業ポートフォリオへの変革とともに、当社の成長戦略を適時適切に発信していきます。

* TSR:Total Shareholders’ Return キャピタルゲインと配当を合わせた総合投資収益率

2025年中期方針の実現に向けた財務戦略

デンソーは、「環境・安心・共感の実現を通じた社会課題の解決」と「正のエクイティスプレッドの中長期的な拡大」により、持続的な企業価値の向上を目指します。資本コストを意識した経営のもと、財務面では、ROEを最重要KPIと定めています。2025年中期方針では、その目標を、当社の株主資本コストや、伊藤レポートなど社会から求められる最低水準の8%を上回り、価値創出の最大化を目指す想いから、10%“超”と掲げました。 1.収益体質の強化、2.低収益資産の圧縮、3.資本構成の改善、4.市場との対話、という4つの柱を持つ財務戦略を力強く推進することで、この目標を実現させます。

また、2025年中期方針では、カーボンニュートラルの実現と交通事故死亡者ゼロの達成を通じた、社会価値の創出を宣言しています。ここからは、社会課題の解決と持続的な事業成長の両立に向けた取り組みについて、財務戦略の4つの柱に沿ってご説明します。

1. 収益体質の強化

(1) ROIC経営の浸透による中長期的な企業価値創出

当社のROIC経営は、短期的な財務指標の向上のみを目指すものではなく、企業価値の中長期的な向上を目的としています。2021年度よりROICを積極的に活用し、持続的な成長に向けて、ポートフォリオ入れ替えによる収益効率の強化や、領域別のリソーセス配分といった経営判断において、着実な改善を進めてきました。

また、経営陣から社員一人ひとりに至るまで、その意義を理解し、実践することによって、ROIC経営のさらなる高度化につながると考えています。社内浸透に際しては、ROICツリーを活用し、経営KPIであるROICと個人の改善活動との関連性を可視化することで、社員の理解と共感を醸成しています。また、定期的な社内教育の実施や、ROIC改善事例をグローバル社内報で紹介するなど、多面的なアプローチによって意識の定着を促進しています。加えて、役員の業績連動報酬の基準にROICを組み込み、KPIの一つとして目標を開示することで、経営トップのコミットメントも明確にしています。

今後も、資本効率の向上を通じて持続的な企業価値の創出を目指し、ROIC経営のさらなる浸透と進化を推進していきます。

(2) 社会課題に挑む、3つの成長ドライバー

当社は、企業理念である「環境」と「安心」の社会価値を創出し、ステークホルダーの皆様からの共感をいただくことで成長してきました。現在、当社に求められる価値は、自動車領域にとどまらず、社会全体の課題解決へと広がっています。こうした変化を踏まえ、当社は理念に基づき、「モビリティの進化」「基盤技術の強化」「新価値創造」の3つの成長ドライバーに取り組むことで、持続的な社会価値の創出と事業成長の両立を目指しています。

まず、「モビリティの進化」では、電動化とADASを最重点領域とし、環境・安心の理念と持続的成長を両立させます。電動化においては、カーメーカの要望がBEVに限定されず、HEVやPHEV、FCEVなどを含めた多様化が進む中、幅広い製品ラインナップと高い技術力を活かした柔軟な提案力で差別化を推進します。ADASにおいては、次世代製品の投入やHM(I Human Machine Interface)/インフラ連携の強化により、さらなる普及促進と対応シーン拡大を実現することで、交通事故死亡者ゼロの実現に向けて、競争力の一層の強化を図ります。

次に、「基盤技術の強化」においては、電動化・知能化の進展を背景に、半導体とソフトウェアの両分野に注力しています。半導体分野では、自動車業界と半導体業界をつなぎ、モビリティ半導体のリーディングカンパニーとしてパワー半導体やSoCの開発を推進します。ソフトウェア分野では、SDVに対応する開発力を強化するとともに、テック企業との連携を深めることで、クルマの価値向上を実現していきます。

さらに、「新価値創造」では、モビリティにとどまらず、エネルギー、食農、FA(ファクトリーオートメーション)、車両の精緻解体/リサイクルによるサーキュラーエコノミーソリューションといった新たな領域への展開を進め、モビリティにとどまらない、社会全体の幅広い課題解決に貢献していきます。

事業ポートフォリオの変革と持続的な成長を実現するためには、自前主義に頼らないパートナー連携(M&A)も重要です。当社はモビリティ・非モビリティの注力領域にて全社横断のタスクフォースチームを編成し、パートナー戦略の策定と実行を進めています。2025年度における非モビリティ領域のM&A事例であるアクシア・ベジタブル・シーズの全株式取得は、これらの取り組みが功を奏した結果であり、同様の検討を車載や半導体などの領域でも推進しています。また、協業に向けた出資検討においては、パートナー戦略の意義とリターンを最大限追求し、高値掴みを防止するために、定性的・定量的にM&Aの妥当性を評価する厳格な意思決定プロセスと評価基準を導入しています。

(3) 持続的成長に向けたビジネスモデル変革

3つの成長ドライバーへの注力による事業ポートフォリオの変革と並行して、当社では外部環境や事業内容の変化に対応し、持続的成長を実現するためのビジネスモデル改革も推進しています。

まず、インフレによる部材費やエネルギー費の高騰、賃上げといった外部環境の変動に対しては、「サプライチェーン全体の競争力強化」と「経済循環の実現」を目指し、コスト変動を取引価格に適切に反映する仕組みを構築しています。当社はTier1として、幅広いサプライヤーやカーメーカと直接取引を行うサプライチェーン上の要となる立場にあります。サプライヤーの状況を主体的・積極的に把握し、取引価格への反映を真摯に進めるとともに、お客様に丁寧に説明を行い、適切な価格反映を推進しています。さらに、一般社団法人日本自動車部品工業会などの関係団体を通じて当社の取り組みを共有し、業界全体の取引適正化と競争力強化に貢献しています。

次に、事業内容の変化に対しては、お客様の便益向上に寄与する技術力・供給力を当社の価値として提供し、その価値を定量的に示すことで、適切な評価をいただくとともに、お客様と当社双方の競争力強化を図っています。

例えばソフトウェア領域では、従来ECUに組み込まれていたソフトウェアが、単独の商材として取引されるビジネスモデルが増加しています。こうした変化に対応し、ソフトウェアの取引価格を開発工数ではなく、お客様に提供する価値に基づく付加価値レートで算定・訴求する取り組みを進めています。加えて、専用ソフトウェアの開発においては、開発マイルストーンごとに成果物と提供価値を明確化し、開発完了を待たず費用を回収するスキームを構築中です。これにより投資サイクルの加速を実現し、さらなる事業成長につなげていきます。

また内燃領域については、計画通りに総仕上活動を継続する一方で、当初の想定に対してビジネスの長期化が見込まれる状況となっています。こうした先行きが不透明な環境下においても、業界のクルマづくりを支える役割と収益貢献の両立を図るべく、物量変動に応じた売価見直しを可能とする新たな価格体系の導入に向け、お客様との建設的な対話を進めています。

(4) 未来を見据えた設備・開発投資の最適化

持続的な成長と強固な収益基盤の構築を両立するためには、戦略的かつ効率的なリソーセス配分が欠かせません。当社のモノづくりと技術力の優位性をさらに高めるため、設備投資と研究開発に最適な資源を投入します。

設備投資においては、事業ポートフォリオの入れ替え方針に基づき、電動化や半導体分野への投資を拡大する一方で、内燃機関関連の投資は適切にコントロールし、資本効率を踏まえた規律ある投入を実現しています。また、生産現場の安全性や品質向上を目的とした基盤強化、自動化技術やデジタル化を活用した生産性向上にも継続的に取り組み、盤石な生産体制の維持・強化を図っています。

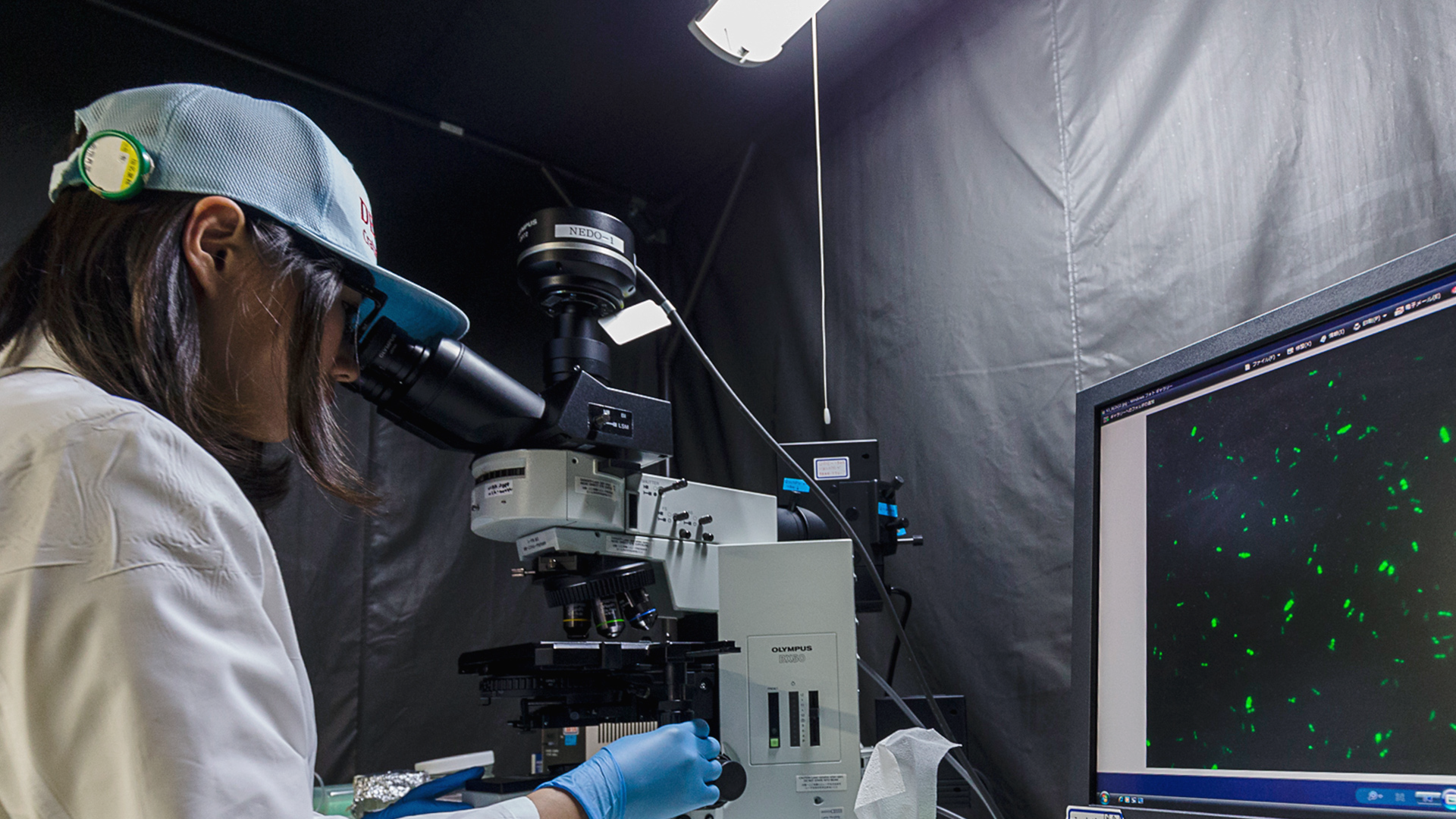

研究開発では、2025年度に前年度比約400億円増となる6,600億円を投資し、業界トップクラスの開発体制を構築します。電動化やカーボンニュートラルなどの「環境」、ADAS領域に代表される「安心」、半導体やソフトウェアといった「基盤」の重点3分野に対し、中長期的な社会ニーズと当社の技術シーズをマッチングさせ、将来のコア技術とその実現プロセスを示す技術開発ロードマップをバックキャストで策定しました。その上で、最新の技術トレンドを踏まえ、毎年の先行開発テーマをCTO主導のもと経営メンバーで審議し、重点プロジェクトを柔軟に更新しています。これにより、将来競争力の源泉となるキラー技術への的確なリソーセス投入を担保するとともに、ROIなどのKPI管理を導入することで、次代のデンソーを支える「世界一の技術を生み出す」研究開発体制の実現を目指しています。

加えて、AIを活用した開発効率の向上、お客様への「価値の訴求」、量産開発費用の回収サイクル早期化といった取り組みを通じて、競争力と収益性の同時向上を実現しています。

2. 低収益資産の圧縮

保有資産を効率的に運用するため、資産の性質に応じて適正な水準を見極め、さらなる圧縮を進めます。

(1) 手元資金の圧縮

手元資金については、事業運営に必要な資金(平時事業資金)の最小化やグローバルキャッシュマネジメントシステム(GCMS)を通じた地域ごとの資金偏在の解消を進めてきました。

2024年度の手元資金水準は、日々の資金管理精度を高めることで、平時事業資金および有事に備えた待機資金を合わせ、2025年度の目標水準である月商比1.0カ月*を達成しています。引き続き、資金使途を見定め、効率的な資金活用を継続していきます。

* GCMSにおける資金は、財務諸表上、貸付会社では現預金、借入会社では借入と扱われることで、両建てでの計上となります。上記の手元資金水準はそのGCMSの影響および2025年6月公表の自己株式の公開買付の金額分を除いた数値を用いています。

(2)政策保有株式の縮減

政策保有株式は、保有の合理性が認められる場合を除き、保有しないことを基本的な方針としており、着実に縮減を進めています。2023年度の当社株式の売出し以降は、トヨタグループ株式も対象に縮減を加速させ、2024年度の売却金額は過去最高の4,385億円となりました。保有銘柄数も2019年3月末時点の44銘柄から2025年3月末時点で13銘柄まで減少しています。

2025年度も縮減のペースを緩めず、5月のルネサスエレクトロニクス株式会社の株式売却に加え、6月公表の株式会社豊田自動織機の株式売却により3,800億円を超えるキャッシュ創出を見込んでいます。なお、株式会社豊田自動織機の株式売却が完了することで、当社が保有するトヨタグループ部品会社の株式はゼロになります。

今後も聖域を設けずさらなる縮減を力強く推進し、創出したキャッシュを成長戦略上必要な投資につなげることで企業価値を向上していきます。

(3)在庫の適正化

当社の在庫には、(ⅰ)物流混乱などの外的要因による「一時在庫」、(ⅱ)将来の自然災害や様々なリスクに備え確保する「戦略在庫」、および(ⅲ)平時の生産活動のために保有している「通常在庫」の3種類があり、それらを可視化しています。

2024年度は在庫状況のモニタリングツールを新たに活用し、管理サイクルを迅速化することにより通常在庫を前年度比月商0.04カ月分低減しました。また、お客様への安定供給のための戦略在庫について部品や地域に応じて適正量の確保に努めました。

2025年度は戦略在庫については適正量の確保を継続するとともに、グローバルに品番単位で基準を合わせて在庫低減を進めるなど、通常在庫水準のより一層の低減を目指します。

3. 資本構成の改善

安全性と効率性のバランスを確保した上で、資本コストを低減し企業価値を創造すべく、借入の活用、調達多様化および積極的な株主還元を通じ、資本構成を改善していきます。

2025年度の目標である自己資本比率50%以上は、経済危機においても、資金調達可能とされる格付を維持できる水準です。

(1) 借入の活用、調達多様化

今後の成長領域や新規事業への投資、M&A・アライアンスなどに備え、銀行借入と国内の社債市場に加え、海外の社債市場を活用した外貨での調達を実施するなど、調達手段を多様化し、安定的な資金調達基盤を維持しています。

今後も現在の高い財務安全性を維持しながら、借入・社債を積極活用することで、資本効率の向上を図ります。

(2) 株主還元政策

配当(インカムゲイン)および株価上昇(キャピタルゲイン)により、株主資本コストを上回るTSRを長期安定的に実現し、向上させることを目指しています。

配当は、DOE(株主資本配当率:配当額÷株主資本)3.0%からの継続的向上を方針とし、2024年度は前年度比+0.2ポイントとなる3.5%となりました。DOEを財務目標として定めた2021年度以降、毎年DOEを向上させています。

また、自己株式の取得は、目指す資本構成・理論株価との比較を踏まえ、機動的に実施することを基本方針としています。2024年度はこの基本方針に加え、金融機関をはじめとする既存株主の売却を見据えた市場需給への懸念払拭のため、流動性対比で買付可能な最大規模相当である4,500億円の市場買付を公表しました。2025年10月までを市場買付期間としており、2025年度も残額約2,500億円を取得予定です。加えて、株式会社豊田自動織機が保有する当社株式の売却意向を確認したため、市場需給への影響や経済合理性を勘案し、上限3,578億円の自己株式の公開買付を公表しました。以上から、2025年度の自己株式取得金額は過去最大規模の約6,100億円となります。

当社は、こうした長期安定的な株主還元強化の取り組みを通じて、株主資本コストを上回るTSRを実現するとともに、資本の増加を抑え、企業価値を向上させます。

(3) キャッシュ・アロケーション

当社は、ROIC経営を通じて、収益体質を着実に強化してきました。その結果、キャッシュ創出においては、コロナ禍や半導体不足など外部環境が悪化する中でも、2020年度から2022年度までの3年間で累計1.7兆円の営業キャッシュフローを創出しています。2023年度からの3年間では、さらなる事業ポートフォリオの入れ替えと低収益資産の縮減加速を通じ、3兆円以上のキャッシュ創出を見込んでいます。

投入面では、設備投資においてハードルレートを設定し、各プロジェクトの経済性を定量的に評価することで、規律ある投入判断を徹底しています。また、事業ポートフォリオの変革加速に向けて、重点成長領域におけるM&A・アライアンスといった成長投資も検討しています。事業成長や理念実現に不可欠と判断するものは、借入を活用し、機動的に実行することで、事業成長と資本構成の改善を図っていきます。

株主還元については、継続的な配当水準の向上と機動的な自己株式の取得により、長期安定的に強化していきます。自己株式に関しては、目指す資本構成・株価に加え、成長投資への投入規模を勘案し、総合的に取得規模を検討していきます。

これらの活動を通じ、ROEを極大化し、持続的な企業価値の向上に邁進します。

4. 市場との対話

投資家やアナリストの皆様への適時・適切な情報発信と、役員参画の対話を進めることで、市場との情報の非対称性を縮小し、株主資本コストの低減によるエクイティスプレッドの拡大を目指します。

2024年度は、オンライン面談などを活用し、国内外の機関投資家と約300回、延べ約2,180社との対話を実施しました。いただいたご意見は社内公式会議体などへフィードバックし、経営方針の決定や政策保有株式の縮減など各種活動に反映しました。

当社は、創業時の精神に則り、常にその時代の変化を捉えたサステナビリティ経営を実践してきました。現在、将来に向けてデンソーが優先的に取り組むマテリアリティの見直しと、新たなKPIの策定を進めていますが、サステナビリティ経営の実効性をさらに高めるべく、2025年度からは新たに公式会議体として「サステナビリティ会議」を新設しました。財務の責任者である私自身が議長となり、社会課題の解決と事業成長をトレードオフの関係にせず、真のサステナビリティ経営をさらに強化・実践していきます。

非財務資本への投入と財務価値との関係を定量的に示すことは、当社の中長期的な事業成長を正しく評価していただき、サステナビリティ経営を高度化させていくための重要な情報であると考え、統合報告書やホームページでの開示を通じて様々な観点でご紹介しています。幅広い株主に当社の強みや事業戦略をお伝えし、市場のご理解をいただくことで、より社会的な要請に寄り添い、長期的成長を見据えた経営判断を実施します。

2024年度に発行した「統合報告書2024」は、「第4回日経統合報告書アワード」において最高評価である「総合グランプリ」を受賞し、GPIFの国内運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」および「改善度の高い統合報告書」に選定されるなど、高く評価されました。また、統合報告書を活用した社内対話などの活動を通じ、社員の企業価値意識の向上にも取り組んでいます。

今後も、市場との対話でいただいたご意見を、経営の質の向上につなげていきます。