CHRO(チーフ・ヒューマン・リソーセス・オフィサー)MESSAGE

「人と組織の実現力」を高め、

「社会課題の解決」と「人の幸せ・成長」を実現する

代表取締役副社長 CHRO

山崎 康彦

デンソーにおける人的資本経営の考え方

デンソーは、2024年に創立75周年の節目を迎えました。1949年の会社設立以来、多くの先人たちの想いとあくなき挑戦が、様々な課題を乗り越える原動力となり、その結果として180以上の世界初の技術・製品を生み出してきました。すなわち、まだこの世に存在しないモノを生み出す力「人と組織の実現力」を高め、社会課題の解決に貢献してきたのです。

そして今、事業環境の変化はもとより、AIなどのテクノロジーの普及が人間の役割にも大きな変化をもたらしています。また、情報のボーダーレス化が進み、企業間の力が拮抗する中、事業・経営戦略そのものと同等、あるいはそれ以上に、戦略を実現する人と組織の力が大切となっています。このような変化の時代において、私は、人財戦略と事業・経営戦略をこれまで以上に連動させ、人的資本に積極投資し、人の価値と人が生み出す付加価値、実現力を高めることが重要と考えています。これは、創業以来継承してきた「モノづくりはヒトづくり」という考え方そのものであり、デンソーの人的資本経営です。

人的資本強化の取り組み概要

-

人的資本強化のための具体的な活動として、人と組織のビジョン&アクション“PROGRESS”のもと、人事施策・制度の積極的な改革に取り組んできました。この改革は、人の観点では、デンソーで働いて良かったと実感する社員がより多くなること=「社員エンゲージメント向上」、組織の観点では、事業・経営戦略実現に必要な人財の質・量が充足すること=「人財ポートフォリオ変革」を目指したものです。直近1年間の主な実績として、社員のキャリア実現支援や風通し良い職場づくりなどを行った結果、2024年度の社員エンゲージメントは年度の目標を達成し、将来の目標水準に向けて向上しました。人的資本への投資に関しても、未来に向けた人と組織の力を高める重要な投資として、報酬課題などに積極的に取り組んでいます。また、人財ポートフォリオも同様に、事業戦略と連動した人財の質・量の充足を図るべく、重要な事業領域ごとに重点課題を明確化し、現状とのギャップを埋める採用や育成施策の推進を図っています。

これら人的資本強化のためのあらゆる取り組みの成果として、デンソーでは、すべての人と組織が、「社会課題の解決」と「人の幸せ・成長」につながる価値を持続的に提供できているかを確認するために、「人的投資生産性*」を指標としてモニタリングしています。2024年度も対前年度比で当指標は良化しており、今後も継続して、効果的・効率的な人的資本経営を推進していきます。

* 人的投資生産性: 付加価値額(売上から原材料費などを差し引いた額)÷人的投資で算出

-

社員エンゲージメント向上

「社会課題の解決」と「人の幸せ・成長」を実現するためには、仕事や組織に対する高い社員エンゲージメントが重要な原動力であり、海外を含めグローバルな経営課題としてその向上に取り組んでいます。

(株)デンソーの取り組み

(株)デンソーのエンゲージメント調査における総合的な肯定回答率は、2021年度の70%から、2024年度は76%まで向上しており、 2030年度には80%まで到達することを目標に取り組みを進めています。2022年度以降は、エンゲージメントが全社平均を下回っている、若手社員・技能系社員・女性社員への働きかけに注力してきました。いずれも、その向上の要因として「成長実感」や「キャリア実現」が重要であることをデータ分析から特定した上で、若手社員への入社後3年間の育成プログラムの展開、技能系社員1万人へのキャリア研修など、エンゲージメント向上につながる取り組みを実施しました。その結果として、2024年度に厚生労働省の表彰事業である「グッドキャリア企業アワード」で「イノベーション賞」を受賞するなど、活動の独自性や効果性が外部からも評価されています。

さらに、当社は社員のエンゲージメント向上に向けた基盤強化の一環として、魅力ある報酬制度構築の取り組みも強化しています。報酬は、社員の働きがいと生活の安定に直結するものであり、報酬制度強化は、コストではなく、未来に向けて人や組織の力を高めていく重要な投資です。制度検討においては、生活への物価上昇の影響や個人の成果・頑張りがしっかり報われるという社員の視点、経済の好循環に寄与するという社会の視点、人財確保や会社の長期安定的成長を目指すという経営の視点をバランスよく踏まえつつ、給与・賞与などの金銭報酬だけでなく、職場環境・福利厚生などの非金銭報酬も含めて、多面的に各種課題にアプローチしています。

2025年の賃上げにあたっては、変化の激しい時代に対応し、職場課題や労働条件を労使でしっかりと協議するため、従来2月に開始していた労使協議会を前年11月に前倒しし、労使で十分な議論を重ねました。その結果、労使双方の理解が深まるとともに早期に認識を合わせることができたため、集中回答日より1カ月近く早く、過去最高額での満額回答を行いました。また、給与・賞与以外の新たな取り組みとして、これまで経営役員以上を対象としていた株式インセンティブ制度を社員にも導入することとしました。今後も、総合的に各種報酬制度の課題解決に取り組み、人的資本への向上を図っていきます。

挑戦する力を引き出し、中長期の企業価値向上を実現する株式インセンティブ制度の導入

(株)デンソーは、企業成長の原動力である社員の挑戦する力を引き出す報酬制度として、株式インセンティブ制度を導入することを2025年5月に発表しました。

本制度は、支給条件を満たす(株)デンソーの正社員および定年後再雇用者全員を対象として、中長期の業績に対する責務に応じ、デンソーの普通株式を5年間の譲渡制限付株式として、デンソー持株会を通じて支給するものです。

従来経営役員以上を対象としていた株式を活用したインセンティブ制度を、これからの成長を支える約47,000人の社員に対象を広げます。社員がより一層ステークホルダーとの価値共有を進め、短期的な成果のみならず中長期視点を持って企業価値向上に取り組むことを促進します。また、社員の財産形成支援にもつなげます。

グローバルでの社員エンゲージメント向上の取り組み

エンゲージメント向上への取り組みは、日本地域だけでなくグローバルでも強化しています。グローバルの全地域でエンゲージメント向上を重要な経営テーマとして捉え、それぞれで目標値を設定し、その向上のためのアクションとモニタリングを行っています。2024年度には、CHRO、地域CEO、各地域の人事リーダーが一堂に会し、各地域の社員エンゲージメントの現状について意見を交わし、エンゲージメント向上についてグローバル一丸で向き合うことの意義と具体的な方策について議論しました。2025年度は、四半期に1回の頻度でワーキンググループを開催し、グローバルにおけるエンゲージメント向上のPDCAの確実な実行に取り組みます。

人財ポートフォリオ変革

持続的な企業成長を支える事業ポートフォリオ変革を実現するためには、事業戦略と連動した人財の質と量の充足が必要です。そのため、人財の戦略的な採用・育成・配置を行い人財のポートフォリオを変革しています。

人財の質と量の強化

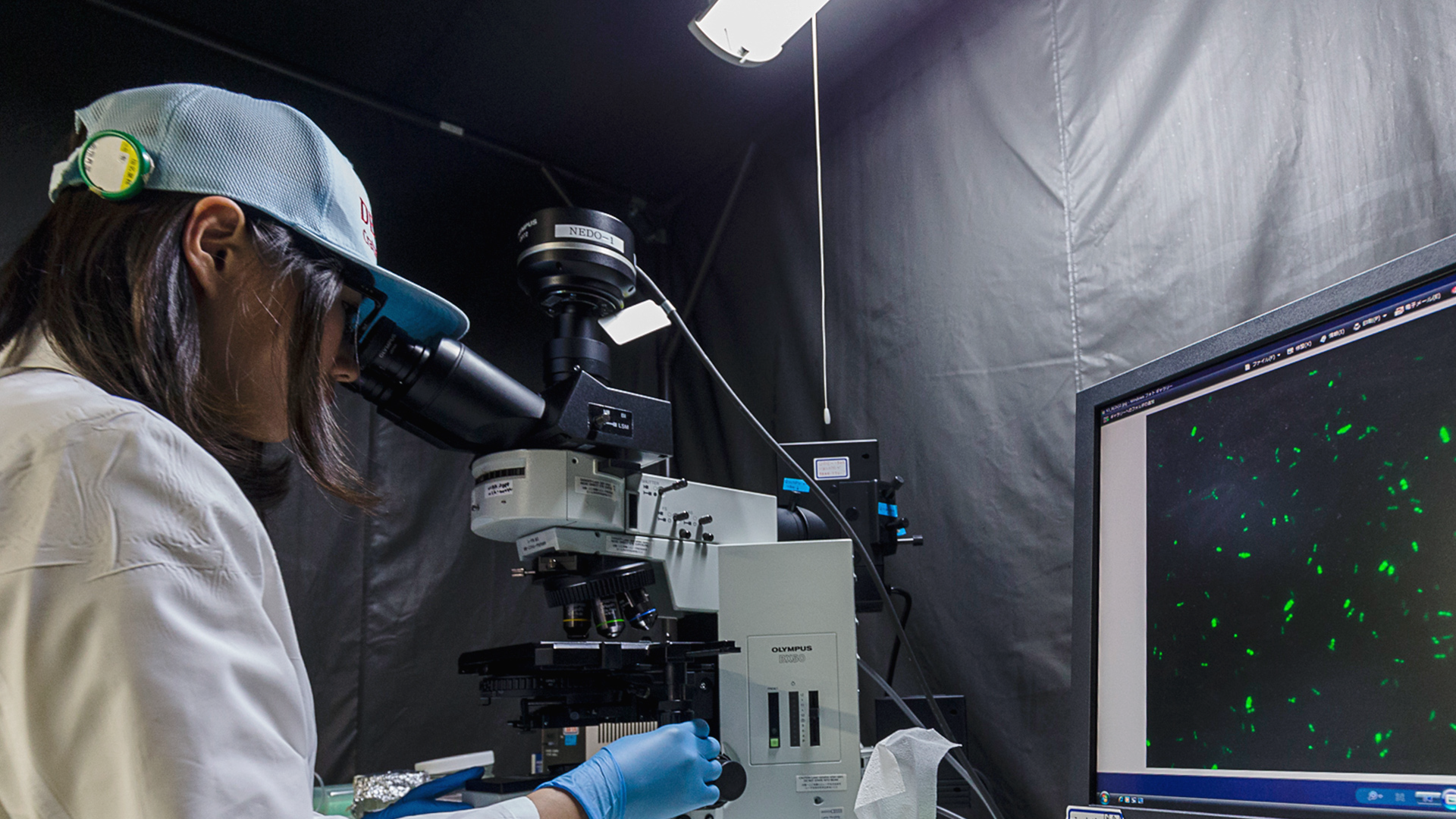

(株)デンソーでは、特に、電動化、ソフトウェア、半導体などの領域を中心に、人財の質と量の強化に取り組んでいます。

2022年度には、事業戦略において重要とされる40の事業領域(例:ソフトウェア、半導体など)を定義し、その領域ごとの人財育成に関する責任者約80名を配置しました。その際、各領域で必要とされる専門性を535分類に定義し、約15,000人の事務・技術系社員が専門性に基づく能力伸長やキャリアデザインに取り組み始めました。2023年度からは、各領域の責任者を中心とするコミッティを立ち上げ、収集された専門性の情報をもとに、各領域で必要な人財の質・量の目標を明確化し、目標と現状のギャップを埋める採用や育成施策を領域ごとに進めています。

例えば、ソフトウェアの領域では、ソフトウェアリカレントプログラムを通じ、2021年度から2024年度までに約220人の技術者がハードからソフトウェア技術者への転身に挑戦しました。毎年着実に、人財シフトが進んでいます。2030年に向けては、メカ・エレクトロニクス・ソフトウェア人財の最適なポートフォリオを実現しつつ、特に、社会・車両視点で事業をまたいだ最適な機能設計ができ、デンソーの技術開発の要となるシステム人財の増強を計画的に実行していきます。

全社員のITデジタル活用力強化も経営課題として推進しています。2024年度より「DX基礎コース」を立ち上げ、2025年度からはグループ会社にも取り組みを拡大し、グループ会社を含め約6,500人が自発的にDXを学び、職場のDXを進めています。加えて、自身のITデジタルスキルを他部門の課題解決に活用するデジタル越境チャレンジ(社内副業)においては、38人が新たな挑戦を開始しました。ITデジタルツールの高度活用人財も、2022年度の全社員の18%から2024年度には41%へと増加し、2025年度には55%を目標として人財の強化を促進しています。これらの取り組みも評価され、2024年には経済産業省と東京証券取引所および独立行政法人情報処理推進機構によるDX銘柄にも選出されています。さらに、生成AIの利用環境を整備した上で、事務・技術系社員の9割以上が生成AIを業務に取り入れ始めています。

これらの取り組みは、日本地域のみならず、グローバルで推進していく体制も整えています。まずは技術領域の専門性に関する設計・開発人財について、グローバルでの人財の質・量の可視化に着手し、2030年に向けて人財ポートフォリオの変革を着実に進めていきます。

ダイバーシティ&インクルージョンの取り組み

デンソーのイノベーションの源泉は、異なる意見・アイデアを自由闊達に交わせる共創環境であると考えています。その環境を生み出すには、様々な個性を持つ人々が、互いに違いを認め、尊重し合うことが重要です。デンソーではこれまでも、ヒトづくりの柱の一つとして「多様性」を掲げ、異なる知恵やアイデアを融合させることで、実現力を向上させ、会社の成長を促進してきました。デンソーの中で少数派である女性の活躍推進においては、あらゆる階層や場面において、女性が男性と同じように意思決定プロセスに参画することで、男性多数の議論では出にくい発想や発言が加わり、より社会に喜ばれる価値が提供できるものと考え、グローバルで目標値を定めて各地域CEOリードのもとで取り組みを進めています。

日本地域においては、これまでの女性活躍推進の取り組みの成果の一例として、(株)デンソーの採用・在籍・管理職などにおける女性の割合は10年前と比較していずれも向上しています。

しかしながら、今後、飛躍的にこの「数値」を伸ばすことは相当困難だと感じています。その主要因として、当社がターゲットとする領域(機械・工業系など)の採用市場の女性割合は全国的にも低く、採用・在籍の女性比率が急激に改善することが見込みにくいこと、また、約15年前に女性活躍推進を強化するまで、女性の入社者が少なかったため、現在の管理職世代に男性が多く、世代の入れ替わりには時間を要することがあります。これらは、日本の製造業共通の課題でもあり、一朝一夕で改善することはできませんが、デンソーに入社した一人ひとりが、性別によるバリアを感じることなく働けるよう着実に取り組んでいきます。その一例として、2024年度には、アシスタント業務を中心に行っていた“実務職”(一般職)と“総合職”のコースを統合し、人事制度・運用面および、意識・風土面で存在していたバリアの撤廃に踏み切りました。コースの統合は、創業初の大きな制度変更です。統合前に実務職として在籍していた約1,800人のうち99%は女性で、実務職には昇格などに上限がありましたが、当制度変更により撤廃しました。キャリアに関する研修の充実などの施策を集中的に実施した結果、取り組み始めてわずか1年という短期間で生産性だけでなくエンゲージメントにも変化が表れ、これまで総合職よりもエンゲージメントが平均的に低かった旧実務職のエンゲージメントが向上し、総合職との差がなくなる(2023年度–3pt、2024年度0pt)といった変化も出ています。この変化が定着し、より社員の働きがいが高まるよう、アンケート調査や個別の一人ひとりに向き合うヒアリングなども行いながら、PDCAを回していきます。

今後の重点課題~企業カルチャーの継承と進化~

-

ここまで、社員エンゲージメント向上および人財ポートフォリオ変革の観点から、人の価値と人が生み出す付加価値=実現力を高める具体的な取り組みを説明しました。

今後に目を向けると、社会の労働力人口はさらに減少する見込みの中、「働きがいや生きがいを感じられるか」、「目指すキャリアを実現して成長できるか」といった視点で企業が選ばれる時代、つまり、会社が人を選ぶのではなく人が会社を選ぶ時代を迎えます。人の力こそが企業の競争力の源泉であり、働く人が輝くことができる企業にならなければならないと考えています。

時代に応じた競争力を備えた企業であり続けるためには、これまでの活動を通じて築かれた企業カルチャーの継承と進化が必要です。そうした課題認識から、2024年度は、世界のデンソーグループから500人の仲間が一堂に会し、過去から未来へ継承すべきデンソーらしさを共有し、今後の変革を見据えた議論を行う「DENSO Culture Day 2024」を開催しました。このようにグローバルで、今日に至るまで変わらない「デンソーらしさ」は継承しつつ、企業カルチャーそのものを進化させることで、人の幸せ・成長につなげていくことに今後は注力していきます。

-

MESSAGE~社員の声~

「頑張りたい人が頑張れる」仕組みでさらなる成長

私は“実務職”として入社しました。現在は事業グループの人財育成のプロジェクトリーダーをしています。2024年の事技職統合を機に、より幅広い業務に挑戦できる機会が増えたこと、また、昇格の上限もなくなり可能性が広がったことを嬉しく感じています。

私自身、人財育成に携わる中で「頑張りたい人がちゃんと頑張れる」ことが必要だと感じてきました。以前は “実務職”というラベルにより、自身が牽引すべき場面でもサポート的な役割に見られることもありましたが、今は周囲も自分自身も見えない壁に阻まれることなく取り組めるようになったと感じています。

一方で、求められるスキルも増え、力不足を痛感することもありますが、これまで培ってきた強みである“状況を細やかに把握し、相手に寄り添って課題を解決していく力”でさらなる成長を目指していきます。実務職時代から、私の周囲の上司や仲間たちは「視座を高く持て」と常にチャレンジを促し、支えてくれました。周囲への感謝を、これからの後進たちがより力を発揮できるような環境改善に取り組むことで示していきたいと思います。