品質保証

基本的な考え方

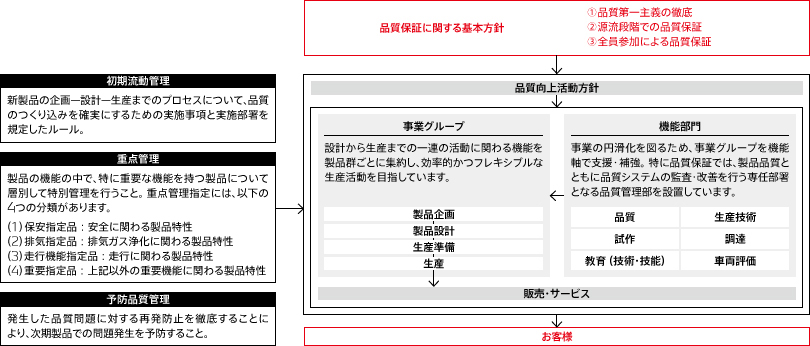

デンソーは創業以来、お客様に信頼され、ご満足いただける安全・高品質な商品を提供することをデンソーグループサステナビリティ方針で約束しています。そして、品質保証の基本方針として「品質第一主義の徹底、源流段階での品質保証、全員参加による品質管理の推進」を掲げ、お客様第一の製品づくりを進めています。

また、営業・技術の各部署がお客様から収集した情報をもとに、品質に対するお客様満足を高める継続的な改善に努めています。

推進体制

デンソーは、世界各地域のお客様に最適製品を提供するために、日本・アメリカ・ドイツ・タイ・中国・インド・ブラジルにテクニカルセンターを設置し、地域特性に応じた製品開発や品質試験・評価ができるグローバル体制を整えています。

なお、デンソーでは、お客様から取得要請のあるすべての生産拠点において国際規格IATF16949(自動車産業品質マネジメントシステム規格)またはISO9001の認証取得を完了しています。

品質保証の方針・体制

具体的な取り組み

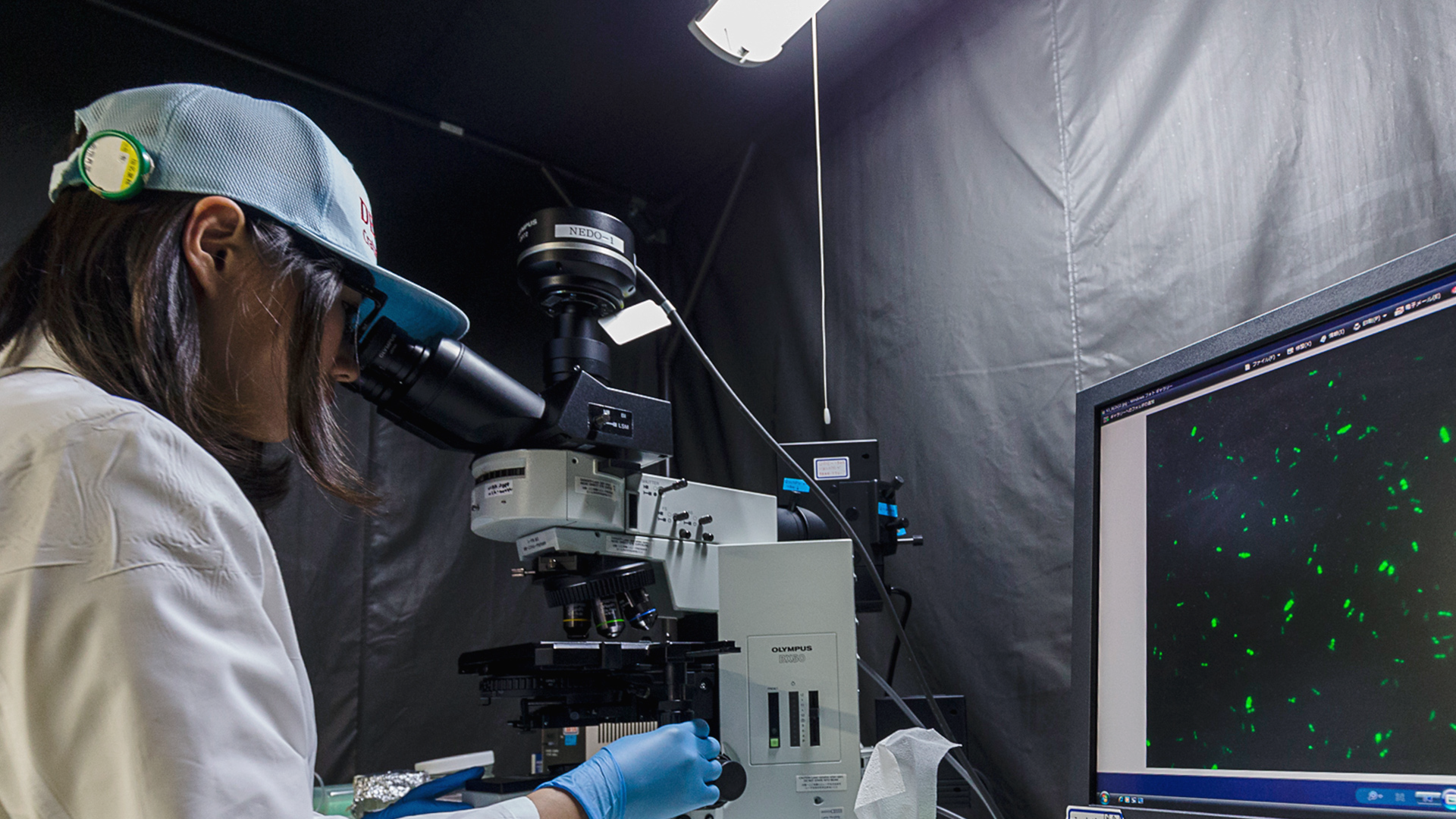

品質基盤技術の盤石化

各技術領域の専門家を中心とした推進体制により、足元の高難度品質課題に加え、今後の環境変化を見据えた注力領域(自動運転,電動化,カーボンニュートラル,燃料電池 等) における品質技術を先回りして開発し、開発新製品などへ適用し、品質問題の未然防止を推進しています。

安全性確保を最優先に捉えた製品づくり

デンソーでは、1961年のデミング賞受賞以来、すべての製品について新規性・重要度に応じて管理(審議)ランクを設定し、設計品質の確保、工程の早期安定化を図る「初期流動管理」の仕組みを進化させ、運用しています。

初期流動管理は、“品質は工程でつくり込む”・“源流管理”の考えのもと、設計から量産開始に至る9つの節目で、社内専門部署が一体となって製品完成度や品質リスクを見える化し、問題があれば原因を特定し、適切な改善策を講じます。特に、業務フェーズの移行時となる「品質保証会議」という4つの節目では、審議ランクに応じて役員や専門家により次の節目への移行可否を審議し、量産開始後の品質問題を未然に防いでいます。

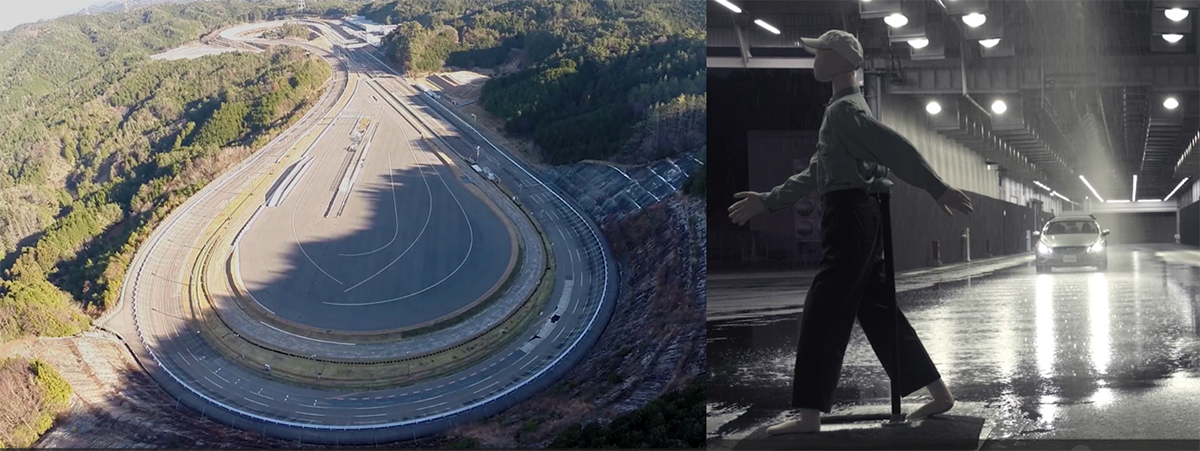

また中でも、安全性確保を最優先に捉えた製品づくりとして、設計部門では、フェールセーフ*1 設計等の安全設計や安全性の評価を徹底し、機能安全(国際規格ISO26262)に準拠したシステム・製品設計を進めています。特に設計段階では、高い信頼性・耐久性を保証するため、自社テストコースでの高速周回・悪路・低温・着氷等の実車試験、環境試験室での各種テストを繰り返し、厳密な品質確認を行っています。

また機能部門では、製品企画から生産・出荷までの実施要領と責任部署を明確にするとともに、法規制の順守を厳しく確認しています。特に新製品の立ち上げ時には、責任部署に対して社内規程に基づく安全性評価や法規制に対する確認結果の報告を義務付けています。

なお、自社テストコースの額田テストセンター(愛知県)、網走テストセンター(北海道)では、運転支援・自動運転技術に対する実車評価ニーズを先取りし、2012年頃から評価設備の導入を開始、技術の進歩に伴い設備も年々進化させています。

*1 故障や操作ミスが発生しても安全側に制御されること。評価設備による品質確認。

額田テストセンター(1984年開設) 広さ100万㎡

夜間と雨天を再現できる自然環境試験路

網走テストセンター(2002年開設) 広さ550万㎡(東京ドーム120倍)

夏季・冬季それぞれ全く異なる路面状況での試験が可能

車両データを活用した品質改善活動―データ解析基盤システムの構築

市場で発生した品質問題の早期解決に向け、従来は、品質問題が発生した場合、不具合品の回収を行ってから原因究明に着手していました。現在は、車両から収集できる不具合発生時の走行状態、環境/操作情報などのビッグデータを不具合品回収前に、効率的に解析する基盤システムの構築を進めています。この基盤システムでは、原因究明に有効な車両制御情報を自動で可視化、および分析を行うことができます。今後はAIを活用した故障モードの特定や不具合予兆検知の技術を基盤システムに実装し、更なる早期化や未然防止を目指していきます。

経営トップによる品質経営の診断

当社は創立期に、地域・市場や業界の将来動向を見極め、“品質”で勝負することを決意しました。1960年に経営トップによる品質経営の実践状況の確認を「QC診断」と称して開始し、現在も事業部や国内外グループ会社を対象に、1回/2~3年の頻度で実施しています。

この「QC診断」では、事業戦略、システム・製品・サービスなどの“質”や、デンソーGの“全社重点施策”について、経営視点での課題と対応方針をレビューします。加えて、それらを支える「職場風土」について、現場診断も含めて経営トップと受診側がしっかり議論し合い、ガバナンスの強化を図っています。

教育・訓練・啓発活動

デンソーは、創業以来、「品質と安全のデンソー」を標榜し、その精神を受け継ぐ人づくりを事業基盤に据えています。毎年、グループすべての社員を対象に、製品・サービスの質のみならず、それらを支える仕事の質向上に向けた各種啓発施策や、体得型の実践教育・訓練などによる体系的・継続的な人財育成を通じて、デンソー流モノづくりを伝承しています。

主な研修活動

-

デンソーの品質の原点を学び、小集団で議論することにより、品質意識の向上と行動変容を狙いとした「継承館」を活用した研修

-

新入社員、入社2年目、新任係長、新任課長を対象とした「階層別 品質教育」

-

品質保証実務者を対象に、少人数による体得型の実習やグループ討議を通して実践力を養成する「品質道場」

-

模擬ラインで作業しながら品質の勘所を実践的に体得する「モノづくりDNA研修」

-

遠隔地の国内外グループ会社でも受講可能とした、eラーニング教材やオンライン方式の研修

サプライヤーとともに進める品質保証の維持向上活動

デンソーがお客様に満足いただける製品を提供しつづけるためには、デンソーと、部品・材料等を提供いただくすべてのサプライヤーがともに品質管理の維持・向上に取り組む必要があります。

デンソーでは、サプライヤーと締結する取引基本契約の基本条項として、品質管理の維持・向上をお約束いただくとともに、すべてのサプライヤーにおける品質保証の維持向上を図るため、毎年デンソーの品質方針や品質要請などを共有・確認したり、自主点検あるいは品質監査実施することなどを通じ、すべてのサプライヤーに対して品質啓発活動を実施しています。また、「デンソーグループサプライヤーサステナビリティガイドライン」に基づき、直接契約関係にないサプライヤー(Tier2)についても、直接取引のあるサプライヤー(Tier1)より、デンソーの品質方針や要請事項等の情報を展開・共有をお願いしています。

具体的な取り組み事例

-

国際品質保証基準IATF6949の要求事項に基づくサプライヤー向け品質保証マニュアルの策定

-

品質管理チェックシートに基づく自己点検などによるサプライヤーへの啓発活動の実施(年1回)およびその結果に基づき抜き取りによる訪問監査の実施。

-

サプライヤーにおける品質目標の設定と実績管理(月次)

-

重点支援対象サプライヤー(品質状況に懸念のあるサプライヤー)に対する現地現物確認および解決策の助言や支援の実施

材料の品質向上活動

デンソーでは、量産で使用する材料に要求された品質を安定的に確保するために、材料調達先サプライヤーの品質保証体制や製造工程(検査、運搬、保管工程も含む)を診断し、品質管理実態を明確にするとともに、必要に応じサプライヤーの管理責任者、製造責任者に対し品質の維持、向上に必要な要請、助言を行っています。

今後の取り組み

自動運転、ソフトウェアで自動車の機能や性能が決まるSDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル) などクルマを取り巻く技術は進化しつつありますが、クルマが進化しても事故を起こさない高品質な製品・システムやサービスを提供し続けるという考えは変わりません。また、お客様のニーズや、ビジネスや製品の特徴に応じた柔軟な節目管理を行うなど初期流動管理自体も進化を続けていく必要があります。今後も常に先を見据えた品質保証体制、取り組みを強化することにより、高品質な製品やサービスで社会やお客様の信頼と期待に応えていきます。